-

-

제법 빵빵한 날들

민승지 지음 / 레몬 / 2020년 5월

평점 :

따뜻한 일상이 녹아 있는 빵심 저격 에세이!

어딘가 부족해보여도 빵은 다 맛있는 것처럼, 별 거 아닌 듯한 우리 인생도 맛깔나게 살아보는 거다!

폭신하고 뽀얀 살결을 품은 우유 식빵, 달달한 설탕이 듬뿍 발린 꽈배기, 반반의 매력을 잔뜩 머금은 크림단팥빵, 달달한 콘치즈 맛이 일품인 마약옥수수빵… 빵순이에게 빵이란 일주일 내내 거르지 않고 먹어도 질리지 않는 법이다. 베이킹에 조금만 더 자신이 있었더라면 손수 빵집을 열었을지도.

어쩌다 내가 빵을 좋아하게 되었나, 기억을 더듬어보면 거기엔 엄마가 있었다. 내가 어릴 땐 지금처럼 프랜차이즈 빵집이 동네 곳곳마다 있을 때가 아니어서 빵집을 가려면 동네에서 가장 큰 시장에까지 한참을 걸어가야 했다. 그래서 엄마가 집에서 종종 만들어주곤 했는데, 냄비에 쪄서 먹는 스펀지같이 생긴 술빵(술은 들어가지 않은)이 그렇게나 맛있었다. 간혹 식빵이 있는 날이면 달걀을 으깨어 마요네즈를 섞고 아삭한 식감의 오이를 얇게 썰어 올린 뒤 케첩을 뿌려주시곤 했는데, 거기에 우유까지 곁들어 마시면 세상에 이렇게 맛있는 빵이 또 없었다. 이런 기억 때문일까. 여유가 있는 날이면 집에서 간단하게 만들어 먹을 수 있는 계란빵이나 토스트, 쿠키 등을 아이와 함께 만들어보곤 한다. 빵집에서 파는 빵이 아니라 엄마와 함께 만들어 먹은 따끈따끈한 오늘의 빵맛이 아이의 인생에서 조금이나마 따뜻한 여운으로 남기를 바라는 마음에서.

나는 오늘도 빵집에 갑니다

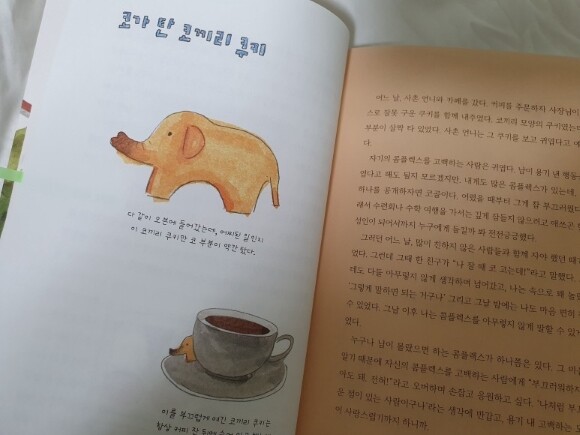

누구에게나 빵에 얽힌 작은 추억 하나쯤은 가지고 있을 것이다. 『제법 빵빵한 날들』은 빵에 얽힌 평범하지만 소소한 일상의 단상들을 글과 그림으로 엮은 에세이다. 특히 뭐든지 ‘사물의 입장’에서 생각해보는 것을 좋아한다던 작가는 뜨거운 오븐 속에 들어간 빵의 시선에서, 팔리지 않아 쓸쓸히 남아 있는 빵의 입장에서, 포켓몬스터 스티커를 모으느라 정작 뒷전이 되어버린 빵의 서글픈 신세 등을 아기자기하게 그려놓은 그림이 인상적이다. 덕분에 오늘 내가 먹는 이 빵이 내게 어떤 말을 건네고 있을까, 하는 생각을 나도 모르게 하게 된다.

무엇보다 타버린 쿠키에서 나의 콤플렉스를 생각하고, 갑자기 터져 나오는 슈크림처럼 어느 순간 애써 외면해 쌓아 왔던 감정의 탑들이 와르르 무너지는 것을 경험했다던 짠내나는 고백들은 마치 내 이야기 같아서 더 마음에 와 닿는다. 나이가 든다는 것은 단순히 해를 넘기는 것이 아니라 오래된 빵 쪼가리처럼 아무것도 느끼지 못하고 더 이상 말랑거리지 않는다는 것과 같은 의미가 아닐까 생각하면서도, 이런 느낌마저 같이 나눌 친구들이 있어 위로와 또 다른 즐거움을 얻는다던 고백 또한 마찬가지다. 대형 프랜차이즈 빵집처럼 번듯한 직장에 다니는 친구를 내심 부러워하는 작가의 속내를 솔직하게 드러내는 모습이나, 가족들의 얼굴을 하나하나 떠올리며 아빠가 좋아하는 단팥빵, 엄마가 좋아하는 크림빵, 언니가 좋아하는 피자빵, 내가 좋아하는 미니 도넛을 검은 봉지 안에 가득 채워 넣고 달랑달랑 흔들며 집으로 돌아오는 모습에선 작은 빵 봉지 하나에 담긴 가족을 향한 애정이 따뜻하게 느껴진다.

나는 오늘도 가장 나다운 그림을 그리기 위해 그림을 그린다. 한증막을 뛰쳐나오던 그때처럼 언젠가 ‘못하겠어!’라는 말을 입 밖으로 내는 날이 오게 될까 아니면 견디고 견뎌 마침내 빵이 될까. 그건 아무도 모르는 일이다. 나는 아직도 견디는 중이기 때문이다. / ‘뜨거운 오븐’ 중에서 13p

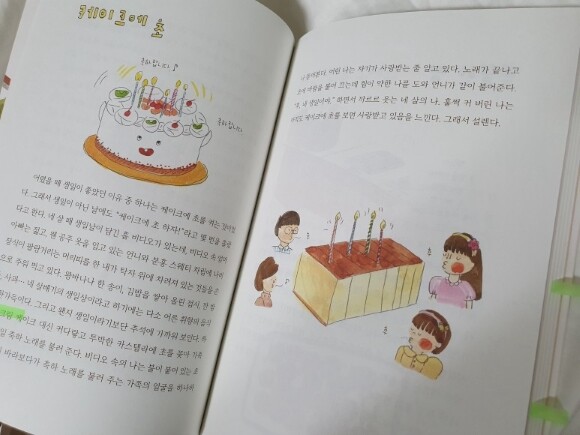

하얀 생크림 케이크 대신 커다랗고 투박한 카스텔라에 초를 꽂아 가족 모두 생일 축하 노래를 불러 준다. 비디오 속의 나는 불이 붙어 있는 초를 가만히 바라보다가 축하 노래를 불러 주는 가족의 얼굴을 하나하나 뜯어본다. 어린 나는 자기가 사랑받는 줄 알고 있다. 노래가 끝나고 초에 바람을 불어 끄는데 힘이 약한 나를 도와 언니가 같이 불어준다. “후, 내 생일이야.” 하면서 꺄르르 웃는 네 살의 나. 훌쩍 커 버린 나는 아직도 케이크에 초를 보면 사랑받고 있음을 느낀다. 그래서 설렌다. / ‘케이크에 초’ 중에서 64p

‘케이크에 초’ 편을 읽다보니 문득 우리 집 꼬맹이가 생각난다. 생일과 크리스마스 할 것 없이 각종 기념일이 되면 우리 가족은 꼭 케이크를 빠뜨리지 않는다. 둘째 아이까지 낳고 나니 케이크를 살 일이 더 자주 생긴 것 같다. 여느 아이들이 그러하듯, 우리 아이도 케이크에 꽂아놓은 촛불을 입으로 후, 하고 부는 걸 특히 재미있어 한다. 한 번 불고 끄면 그걸로 끝이냐고? 절대 아니다. 적어도 서너 번은 반복해줘야 한다. 하물며 생일 축하곡은 생일이 아니어도 불러줘야 하고, 여기에 아이들이 여럿 함께 하기라도 하면 한 명씩 돌아가며 초를 끄게 해줘야 진정으로 마무리가 된다. 대체 촛불 끄는 게 뭐가 그리 신나기에 설레는 얼굴을 하고서 입가에 띤 웃음을 멈출 줄 모르는지. 그간 나는 그저 불이 켜지고 꺼지는 것이 신기해서 그러는가보다 생각했는데, 문득 ‘훌쩍 커 버린 나는 아직도 케이크에 초를 보면 사랑받고 있음을 느낀다’던 저자의 글귀를 읽고 나니 그제야 아이의 진짜 마음을 이해할 수 있을 것 같다. 오늘은 나의 날, 가족 모두가 나를 바라보며 이 환한 불빛과 함께 온 마음을 다해 축하해주는 날, 지금 나는 충분히 사랑받고 있다는 것을 확인하는 날. 아이에게 촛불과 케이크는 그런 의미가 아닐까.

무언가 좋다는 표현을 하면 꼭 그것이 실망으로 돌아올 것만 같아 조심스러웠다. 다른 사소한 감정들을 대할 때에도 나는 모두 이런 식이었다. 솔직하지 못하고 모른 척하기 바빴다. 기뻐도 안 기쁜 척, 슬퍼도 안 슬픈 척. 책이 나와서 기쁘기도 했지만 오히려 걱정을 더 많이 하는 내게 친구가 이런 말을 해줬다. “마음껏 기뻐해도 돼.” 그 한 마디를 듣고서야 비로소 나는 안심했다. 구워져 나온 빵의 감출 수 없는 향기와 풍채처럼 나도 감정에 솔직해지고 싶다. / 78p

이처럼 『제법 빵빵한 날들』은 빵이 있어 일상이 따끈따끈해지는 순간을 정감어린 시선으로 포착해낸 에세이다. 완벽하게 세팅된 빵보다 한쪽이 타버리거나 못생겼지만 그런 빵들에 더 마음을 두는 작가의 마음이 참 다정하다. 예쁘고 화려한 빵은 아니지만, 누구에게나 사랑받는 빵은 아니지만, 팔리지 않을 것 같은 저 빵이 빵집의 한 자리를 차지하고 있는 것은 그만한 이유가 있는 것이리라. 그러니 우리도 부족한 것은 부족한 대로 또 부러운 것은 부러워하면서 나만의 맛을 정직하게 지켜나가다 보면, 언젠가는 그 매력을 알아줄 사람들이 있으리라 믿어보는 건 어떨까.