-

-

어쩌다 간호사 - 가벼운 마음도, 대단한 사명감도 아니지만

간호사 요 지음 / 알에이치코리아(RHK) / 2020년 1월

평점 :

가벼운 마음도, 대단한 사명감도 아니지만

오늘도 자신의 자리에서 고군분투하고 있는 간호사들의 생생한 이야기!

아이를 키우다보면 평소에 잘 가지 않던 병원을 부득이하게도 자주 가게 된다. 첫째 아이가 태어난 지 1년 쯤 되었을 무렵, 모세기관지염으로 인해 병원에 사흘 동안 입원을 했다. 꼭 정확히 1년이 지난 그 다음 해에도 같은 이유로 입원을 해야 했다. 병원에 입원을 하고 있다 보면 수시로 수액을 체크하고, 주사를 놓고, 약을 가져다주며 아이의 상태를 체크하는 건 간호사 선생님들이었다. 출산을 할 때도 마찬가지였다. 아이를 낳는 과정 내내 옆에서 응원해주고, 아이를 수월하게 낳을 수 있게 도와주고 마지막까지 고생하셨다고 따뜻한 말 한 마디 건네준 이들도 그들이었다. 결코 의사를 폄하하려는 의도로 하는 말이 아니다. 병원 곳곳에서 간호사 선생님들의 손길이 닿지 않는 곳이 없고, 환자의 상태와 안부를 가장 가까이에서 체크하는 것도 그들인데, 생각보다 간호사에 대한 사회적인 처우와 예우가 부족한 듯해서다.

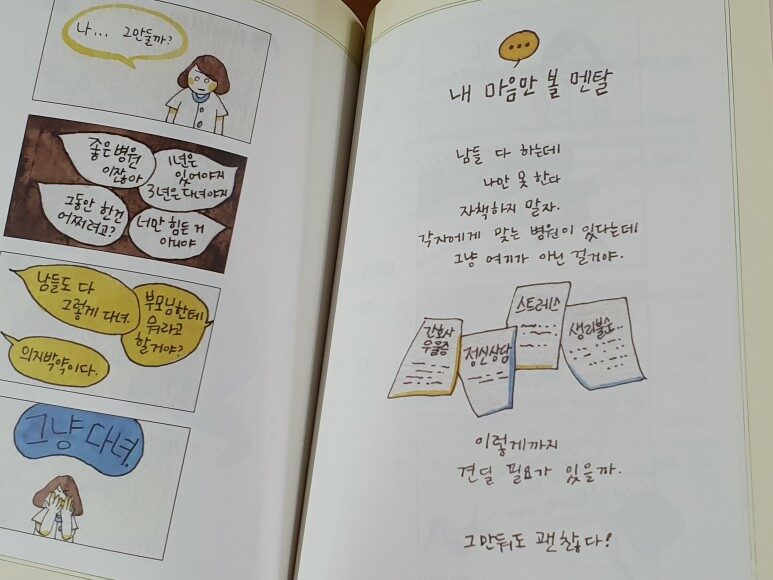

나만 하더라도 주변에 간호사인 지인이 여럿 되는데, 그들은 늘 잦은 근무시간 변경과 3교대 근무, 엄격한 병원 내의 위계질서와 항상 이리 뛰고 저리 뛰며 하나라도 놓칠세라 몸에 긴장이 바짝 서있다. 그나마 개인 병원에서 근무하는 다른 친구는 일은 편한데, 함께 일하는 수간호사 선생님 때문에 정말 미쳐버릴 지경이라고 토로한다. 이 한 사람 때문에 간호사들의 관계가 불편해지는 것을 뻔히 보고 있으면서도 원장이 쉽게 내치지 못하는 이유는, 정말 일을 잘하기 때문이란다. 인간의 생과 사를 다투는 이 위험천만한 현장에서도 이렇게 복잡한 속내는 존재하기 마련인가보다. 겉으로 보기엔 의사나 간호사하면 자신의 많은 것을 희생하고 환자의 생명을 구하는 가치 있는 직업이지만, 이렇게 실상을 들여다보면 체력적이나 정신적으로 웬만한 멘탈로는 버티지 못할 정도로 ‘극한 직업’임은 틀림없는 듯하다.

간호사라면 누구나 공감할 만한 이야기

어느 덧 대학 병원 5년 차 간호사인 그녀. 왜 간호사가 되고자 했는지 뚜렷한 이유가 기억나진 않지만 어쨌든 간호사로 살고 있다고 한다. 그녀는 병원에서 수많은 우여곡절을 겪고 어려운 근무 환경을 버텨낸 자신의 이야기가 신입 간호사들에게 조금이나마 힘이 되기를 바라며 『어쩌다 간호사』를 그리기 시작했다. 그렇게 그녀가 쓰고 그린 간호사의 일상은 드라마나 영화 속의 꾸며진 이야기가 아니라 이른바 ‘격공’을 불러일으킬 만큼 리얼해서 간호사 커뮤니티에서 화제가 되었다고 한다. 그도 그럴 것이 산전수전 다 겪은 엄격한 선배 간호사에 수시로 콜 벨을 눌러 분노를 끓어오르게 하는 할아버지 환자는 물론, 그만 둬 버릴까 하루에도 수십 번 자괴감에 허덕이는 간호사의 시선이 실감나게 녹아들어있기 때문이다.

“우리가 이 직업에 너무 많은 걸 바라고 있는 게 아닐까? 그냥 즐기면서 부담 없이 일하면 되지 않을까? 보람을 느끼면서 할 수 있는 일이 얼마나 되겠어.”

하지만 병원은 내가 나에게 바라는 것보다 더 큰 걸 요구하고, 숨이 꼴딱 넘어가기 직전의 사람들이 줄을 서서 나를 기다리고 있으니 부담 없이 일할 수는 없다. 그러니 보람, 그거라도 있어야 버틸 것 같은데…. / 43p

지켜야 할 선이 어느 정도인지도 모르겠고 안다고 해서 넘지 않을 수 있는 건 아니다. 예기치 못한 순간에 완전히 감정이입이 되어 울어버린 적도 있었다. 더 냉정해져야 할 필요도 있다고 나를 채근해보지만 그게 맘대로 되는 것도 아니고, 왜 이렇게까지 차가워져야 하나 싶어 회의감이 든다. 익숙해지는 게 과연 좋은 것인지… 영영 풀 수 없는 문제 같다. / 129p

책 속의 갖가지 에피소드들은 간호사들의 짠내 나는 사소한 일상에서부터 근무환경에 이르기까지, 반드시 간호사가 아니어도 직장 생활을 해본 이들이라면 누구나 공감할 법한 이야기들이 실려 있다. 이른바 기승전 혼남이라고 할 수 있는 ‘태움(직장내에서의 갈굼)’을 비롯하여 기존 업무 시간보다 일찍 나와서 일일이 병원 내 물품의 개수까지 하나하나 체크해야 하는 것하며 ‘환타(환자 탄다)’나 ‘떡 먹으면 떡친다(일이 많고 힘들다)’는 그들만의 언어까지. 덕분에 한편의 시트콤까지 재미있으면서도 마냥 웃을 수만은 없는 씁쓸한 그들의 사정에 간호사들의 노고를 조금 더 생각하게 된다. 아, 다음에 또 병원 신세를 지게 된다면 그때는 수액을 걸어놓는 폴대는 항상 제자리에 두고, 환타나 떡 선물은 하지 않겠노라는 다짐도 하며.

아마도 대부분의 사람들이 어떤 대단하고도 투철한 직업정신이 있어서라기보다 생계를 위해, 가족을 위해, 어쩌다 보니 일을 하는 경우가 더 많을 것이다. 매일 이 길이 맞는 것인지 의심하고, 또 다른 길은 없는지 둘러보기도 하고, 그러다 결국 제자리를 지키기로 마음먹는 사람이 어디 한 둘일까. 그래도 그런 사람들이 모이고 모여 세상이 굴러가고 유지되는 것이다. 더 이상 간호사가 된 뚜렷한 계기나 이유가 떠오르지 않지만 ‘어쩌다’ 간호사가 되어 ‘어쨌든’ 간호사로 일하고 있는 그녀처럼 말이다. 비록 간호사의 일상과 환경을 다룬 이야기기는 하지만 오늘도 최선을 다해 어디에선가 자신의 몸과 마음을 불태우고 있는 분들에게 이 책이 조금은 위로가 되었음 한다.