설명할 수 없어

외면했던 나의 마음에 이름을 붙이다!

마음 읽는 연습을 통해 나의 가장 솔직한 감정에

다가가다!

글을 쓰다보면 ‘즐겁다’, ‘행복하다’, ‘기쁘다’ 같은 감정 표현을 쓰는 일이 문득 어색해질 때가 있다. 상투적인 표현이라서 그런

것이겠거니 했는데, 가만 생각해보니 나의 마음을 읽고 그것을 표현해내는 게 도무지 익숙하지 않아서였던 것 같다. 서른여섯이란 나이에 이르러서도

아직까지 나는 감정 표현에 너무나 서툰 사람이었다. 타인의 마음을 이해하는 일에는 능숙하게 굴던 나도 내 마음 앞에서는 막막해지던 순간들이 차츰

쌓이다보니, 이제는 내 마음을 들여다보는 일조차 낯설어졌나보다.

‘모든 마음에는 이름이 있다’던 김버금 작가는 늦은 밤, 자리에 누워 내내 뒤척이던 날에 문득 밀려오는 그 마음을 알고 싶은데,

그래야 괜찮아질 수 있을 것 같은데 그런 내 마음의 이름을 도무지 모르겠을 때, 책장 한편에 잠들어 있던 낡은 국어사전을 꺼내들었다고 한다.

밤이 깊도록 기역에서 히읗까지 읽어 내려가며 마음의 이름들을 한 자씩 노트에 옮겨 쓰며 천 개가 넘는 이름들을 빼곡히 모아 두었단다. 천

개라니, 그게 또 그리 많은 줄은 나도 미처 몰랐다. 쓸쓸함, 불안함, 우울함 그리고 외로움. 흔들리는 것이 두려워 마음 한쪽도 내주지 않으려고

외면해왔던 이름들인데, 모두 다 내 마음인데, 그간 다정에만 눈이 멀었나보다고 고백하는 그녀의 마음이 꼭 내 마음 같다. 그렇게 설명하기 어려운

자신의 마음에 이름을 붙임으로써 그녀는 자신과 좀 더 가까워지는 작업을 하기 시작했고, 타인에게만 쏟던 관심과 배려를 자신에게로 돌려보기로

했다. 그리고 우리에게 말한다. 내가 매일 불안한 이유는 내가 나의 마음의 이름을 모르고 있기 때문이 아니겠냐고, 당신의 마음에게도 이름이

있다고, 이제 그 이름을 찾아 불러주라고.

내 마음을 다시 혼자 두지 않기 위해

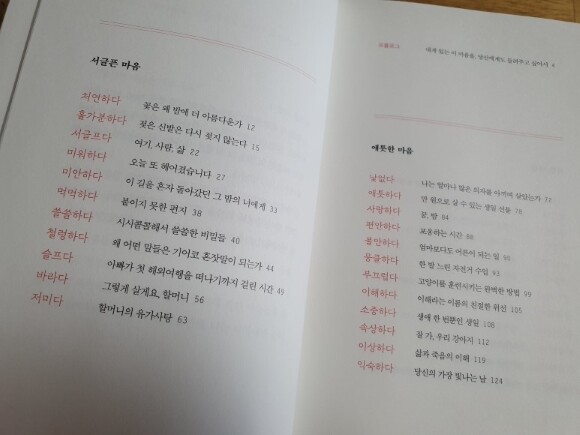

<당신의 사전>은 역대 최다 작품이 지원한 6회 브런치북 프로젝트에서 대상을 수상한 작품이다. 사랑을 시작하고 이별을 한

뒤에, 이제는 어른이 되어 아빠와 엄마의 자리를 더듬어보게 되는 순간에, 내 청춘의 불완전함 사이에서, 사소한 깨달음과 후회의 멋쩍음이 저울질

하는 틈바구니에서 발견해낸 나의 마음에 하나하나 이름을 붙여주었다. 책에는 처연하다, 먹먹하다, 낯없다, 애틋하다, 겉돌다, 무색하다,

포근하다, 사위다 등 마음과 관련된 47개의 단어들을 뽑아 쓴 47편의 자전적인 글이 수록되어 있다.

젖은 신발처럼 다시 마르기까지, 다시 아물기까지 유독 오랜 시간이 걸리는 것들이 있다. 그러나 그렇다고

해서 반드시 젖지 말아야 하는 것만은 아니었음을, 나는 온통 젖어본 뒤에야 알았다. 여러 계절을 돌아온 내가 그때의 나를 바라본다. /

‘홀가분하다’ 중에서 19p

이사를 가기 며칠 전쯤이었다. 골목길을 가로질러 가다 아담한 벽돌집에 붙은 흰 종이를 봤다. 네

귀퉁이가 청테이프로 눌러진 그 종이에는 라카가 아닌 펜으로 몇 글자가 쓰여 있었다.

‘여기 사람 삶.’

첫 단어인 ‘여기’가 가장 크고 ‘사람’은 그보다 작고 ‘삶’은 그보다 더 작았다. 글자를 쓰다 공간이

모자랐던지 ‘살고 있음’을 ‘삶’으로 줄인 듯했다. 사람과 종이의 끝, 그 사이에 삶이 간신히 끼워져 있었다. / ‘서글프다’ 중에서 24p

결혼을 하고 두 아이까지 낳고 보니, 문득 내가 나이를 들어가는 게 아니라 나의 아빠가 그리고 엄마가 어려지고 있는 듯한 생각이 들

때가 있다. 아니, 이젠 내가 두 분에게 이렇게 하시라 저렇게 하시라 훈수를 두거나 뭔가를 알려줘야 할 때가 잦아진다. 스마트폰만 하더라도

궁금한 것이 있으면 모아 두었다가 딸 얼굴 보는 날 하나하나 물어가는 모습이 꼭 그렇다. 또 어디 먼 길을 다녀오겠노라 하시면 내가 더 마음이

쓰여서 이런 저런 다짐을 받아두곤 한다. 세월의 흐름에 따르는 가장 자연스러운 일이지만 그래서 가장 슬프기도 한 일이다. 그녀에게도 이런 순간은

피할 수 없는 일이었나보다. 어디든 한 번 간 길은 다 기억하는 똑똑한 우리 아빠가 스마트폰 지도 안에서 머뭇거리며 헤매는 모습을 보며 마음이

내려 안고, 어느 순간 엄마보다도 어른이 되는 일이 무서워지는 걸 보면 말이다. 이제야 느끼게 되는 가장 큰 깨달음은 아빠와 엄마의 돈과 젊음과

꿈을 배불리 먹고 내가 이만큼 컸다는 것이며, 그 많은 시간을 당신들을 위해 오롯이 쓰지 못한 데에 대한 미안함을 나는 여전히 갚지 못하고

있음이다. 덕분에 오늘은 그냥 엄마와 아빠라는 이름만으로도 울컥해지는 밤이다.

아빠는 다시, 처음의 장소에 있었다. 기억 속의 걸음을 홀로 무수히 반복하면서. 손금 같이 좁은

골목들을 뒤쫓는 아빠의 뒷모습을 물끄러미 바라봤다. 무슨 말이라도 해주고 싶은데 무슨 말도 할 수가 없었다. 무슨 말이라도 해주고 싶은데 무슨

말도 할 수가 없었다. 그때 중얼거리는 아빠의 혼잣말이 들려왔다.

그럴 리가 없는데.

그럴 리가 없는데.

끝내 대답이 되어줄 수 없는 말에 문에서 조용히 손을 떼며 생각했다.

왜 어떤 말들은 기어코 혼잣말이 되는가. / ‘철렁하다’ 중에서 48p

아빠의 돈과 아빠의 젊음과 아빠의 꿈을 배불리 먹고 자란 내가 이집트에서 피라미드도 보고 일본에서

온천도 할 동안 아빠는 줄곧 나이만 먹어왔다. 아빠가 첫 해외여행을 떠나기까지 걸린 시간, 오십 년. 숫자로는 헤아릴 수 없는 아빠의 한 평생이

담긴 시간이었다. / ‘슬프다’ 중에서 53p

매일 밤, 잠에 들 때마다 캄캄한 밤이 또 무엇을 가져갈까봐 다시 하나를 잃은 채로 아침을 맞을까 봐

매일 불을 켜두고서 선잠을 주무셨던 할머니. 손쓸 수 없이 하얗게 덮쳐오는 아침이 기억을 사라지게 할까 봐 방안에서만 꼭꼭 숨어 계시기를

택하셨던 할머니.

어쩌면 할머니에게 가장 두려웠던 것은 무언가를 잃는 것이 아니라, 무언가를 잃고도 그것이 무엇인지를

모른 채로 견뎌야 하는 영겁과 같은 시간이었을지도 모른다. / ‘저미다’ 중에서 68p

우리는 흔히 “힘내라”는 말을 마치 안부처럼 전하곤 한다. 괴로워서 힘이 드는 순간에도 “힘내라”고, 무언가를 열심히 잘 하고 있는

순간에도 “힘내라”다. 뭘 그렇게 힘내야 할 게 많은지. 그렇지 않아도 팍팍하고 힘겨운 세상살이에 자꾸 힘을 내고, 더 내라 하니 진짜 힘들

노릇이다. 힘을 내는 사람은 어쩐지 계속 힘을 내야만 하는 삶을 살기에, 뜻 없는 나의 습관적인 인사로 또다시 그가 힘을 내게 되는 것은 바라지

않아서, 그녀는 이렇게 말했단다. 나는 네가 힘을 내지 않았으면 좋겠어, 라고. 그 낯선 인사말에 친구는 고맙다는 인사를 돌려주었다고 한다.

어디에서도 들어보지 못한 참 어색하고 낯선 인사말이라 피식 웃음이 나왔을 테지만, 그 무엇보다 진정 나를 위한 따뜻한 응원의 말이었음을 친구도

모르지 않았나보다. 너의 내일은 힘내지 않아도 좋은 날이기를, 너의 내일은 힘내지 않아도 충분한 하루이기를 바라는 마음을.

무화과라는 이름의 열매가 있다. 꽃 없이 맺힌 열매라 하여 붙은 이름이다. 그런데 이 이름이

무화과에서는 퍽 아쉬운 뜻이다. 무화과는 사실 수많은 작은 꽃들을 꽃주머니 안에 가지고 있다. 겉에서 보이지 않는다고 하여 꽃이 없는 것은

아니다. 다른 꽃보다 눈에 띄는 화려한 꽃을 피우지 않고도 제 열매를 맺는 무화과를 바라보며 생각한다. 나 또한, 지금까지의 모든 소중한 날들을

빛나지 않은 날로 부를 이유는 없었다. / 127p

“완벽의 어원을 아세요?” 언젠가 라디오에서 들었던 이야기가 떠올랐다. “완전무결하다는 뜻으로 쓰이지만

실은 귀한 구슬을 끝까지 무사하게 지킨다는 뜻이에요.” 그때는 그 말뜻을 이해하지 못했지만 이제야 비로소 이해할 수 있을 것

같았다.

갈라진 도자기를 빚으며 갈라진 마음을 빚는 어두운 밤을 떠올린다. 완벽에만 집착하느라 완벽하지 않은

것으로 폄하하였던, 나의 다친 마음들을 둥글게 헤아리는 시간을. 삶에서 생긴 실금은 완벽하지 않다는 사실에 대한 흔적이 아니라 완성을 하고

있다는 사실에 대한 흔적이다. 완성은 완벽함이나 완전함에 있는 것이 아니라 무엇이든 무사히, 끝까지, 지켜내는 데에 있으니까. /

141p

아마도 내가 감정을 표현하는 일에 서툴렀던 것은 그럼으로써 얻게 되는 상처를 원치 않기 때문이었고, 또 그 흉터를 내내 보는 일이

두려웠기 때문일 것이다. 그럼에도 정작 나는 매일같이 울며 엄마에게 안겨오는 아들에게 이렇게 말한다. “괜찮아. 뭐 어때. 그럴 수도 있는

걸.” 아, 정작 나에게는 그런 말 한 번 제대로 해주지 못했으면서. “괜찮다. 다 넘어지면서 크는 기라.” 넘어지는 일이 다반사였던 유년기

시절에 어른들은 늘 이렇게 말씀하시곤 했다. 넘어지지 않고 큰 아이는 없듯 상처 없이 살아가는 사람도 없을 것이다. 예기치 않은 삶의 풍랑에

생긴 마음의 상처도 마찬가지다. 넘어져본 아이만이 일어나는 법을 배우고 다친 사람만이 낫는 법을 배운다고, 흉터는 부끄럽고 창피한 흔적이 아니라

‘그럼에도’의 흔적이라는 점을 잊지 말자. 넘어져 다치고 부러졌을지라도 이렇게 잘 아물었다는 흔적. 그럼에도 다시 툭툭 털고 일어났다는

흔적이라는 것을.

<당신의 사전>을 읽으며, 내 마음에 이름을 붙여봄으로써 나를 이해할 수 있었다던 그녀의 시간들에서 나를 종종 발견하곤

했다. 인생이 설명할 수 없는 일들 투성이라면 설명할 수 없는 내 마음들을 더 이상 외면하지 않아도 좋겠다던 그녀의 말이, 틀린 마음이란 없다는

그 이도 계속 맴돌았다. 가만가만, 조근조근 들려주는 그 이야기가 참 소소하기 이를 데 없으면서도 가장 큰 무언가를 얻게 하는 것 같다. 이젠

나도 내 마음은 무슨 단어들을 찾고 있을지 자주 들여다봐줄 시간이 필요하지 않을까 하고.