신들의 섬이라 불리는 발리

속 우붓에서 느긋하게 사부작거리면서 설렜던 나날들!

지친 마음을 마음을 치유해줄, 어쩌면 당신도 좋아할 우붓

생활기!

어느 덧 서른 중반의 나이에 이르고 보니 가장 후회가 되는 것이 있다면 해외배낭여행이나 낯선 지역에서 살아보는

여행은 왜 해보지 못했을까 하는 점이다. 낯선 것을 동경하는 마음만큼이나 두려움도 컸던 까닭이었을까. 안전하고 익숙한 환경에서 벗어나 낯선

환경에 홀로 적응하고 또 무슨 일이 일어날지도 모른다는 불안감을 이겨내는 일이 나에게는 꽤나 어려운 일에 속하기 때문이었다. 그럼에도 때로

떠나고 싶은 마음이 간절해져서 누군가의 여행에세이를 들춰보며 상상으로나마 여행을 떠나보곤 했다.

최근에 4살이 된 아들과 더불어 뱃속에 아이가 생기면서, 입덧과 출근의 피로에 유독 지쳐있었나 보다. '당신의 지친

마음도 알게 모르게 매만져줄 저 자극 우붓 생활기'라는 글귀가 인상적인 책 하나에 저절로 마음이 끌렸다. 최근에 읽은 발리 여행가이드북에서 먼저

만나본 적이 있던 '우붓'이라는 지명이 반갑기도 했고, 그곳의 한적하고 아름다운 자연이 가져다주는 치유의 힘에 반했었기 때문인지도 모르겠다.

잠깐의 여행만으로도 좋을 일일 텐데 그곳에서 살아본다는 건 어떤 기분일까. 그저 느긋하게 사부작거리며 시시한 여유로움마저도 행복으로 다가오는

일상 같은 여행이 주는 기쁨을 그녀의 글귀로나마 누려보고 싶어졌다.

하루하루는 느슨하지만 즐거움의 밀도는

높으니까요

<어쩌겠어요, 이렇게 좋은데>는 낯가리고, 겁 많고, 길눈 어두운 저자가 몸과 마음의 치유를 위해

우붓에서 생활하며 쓴 글을 엮은 에세이다. 회사와 집을 쳇바퀴 돌 듯 생활하며 갑상샘항진증이라는 병까지 얻은 그녀는 '약, 약초, 치유'라는

뜻을 지닌 인도네시아 발리 섬에 있는 우붓(Ubud)에 마음이 끌렸다고 한다. 각종 명소를 바쁘게 돌아다니거나 발만 콩 찍고 오는 여행은 어쩐지

섭섭하기도 해서 무려 한 달이라는 시간을 빌려 혼자 발리의 우붓으로 떠난 것이다.

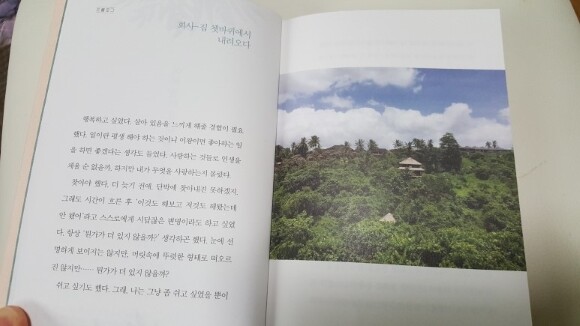

나는 지금 우붓에 있다.

어쩐지 그래야만 할 것 같아서 숨을 크게 들이쉬었다. 새삼스럽게 내가 이 세상에 살아

숨 쉬고 있다는 생각에 가슴이 벅차올랐다. 어젯밤 무슨 도적떼 소굴같이 시커멓게 보이던 것들이 온통 초록의 울창한 나무로 바뀌어 있었다. 끝없이

펼쳐진 하늘에는 솜사탕보다 더 폭신해 보이는 뽀얀 구름들이 줄을 맞추어 옆걸음으로 옹기종기 흘러가고 있었다. 맑고 깨끗한 새소리가 청명한 아침

공기 속에서 다시 울려퍼졌다. 그 모든 것이 한데 어울려 나는 꽉 채웠다. 이건 마법이야. / 16p

저자는 소문난 길치임에도 불구하고 유독 걷기를 고집한 덕분에 매일매일이 다른 우붓의 광경을 보았노라 고백한다.

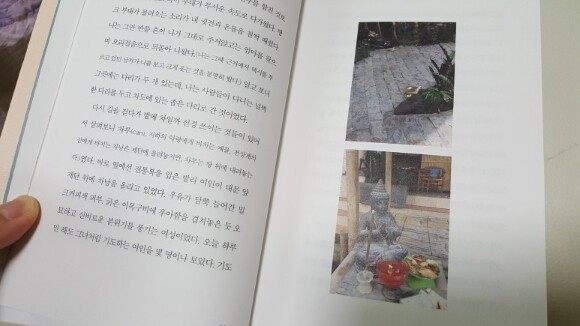

나지막한 담장 너머로 바라본 아름다운 정원과 사원들, 간판처럼 흔하게 널려 있는 조각상들, 평생 보아온 오토바이 전부를 합친 것보다도 더 많은

오토바이 부대, 매일 아침 발리인들이 신들에게 바치는 차낭과 기도하는 여인들의 모습. 그곳에서 그녀는 이방인에 불과했지만 그럼에도 늘 웃음을

잃지 않고 애정을 표현하는 발리인들의 따스함에 저절로 녹아들어간다. 느닷없이 자신의 방으로 출몰하는 벌레들에 신경이 바짝 곤두서 몸서리치기도

하고, 길을 찾지 못해 한참을 헤매기도 하지만 그간 아무 것도 하지 않았으면서 그걸 놓쳐 버릴까봐 겁이 났던 자신을 위로하고 용기를 가져볼 힘을

얻게 된다.

동시에 아직 아무것도 하지 않았으면서 행여나 그걸 놓쳐버릴까 봐 겁이 나기도 했다.

거대한 현실의 파도에 휩쓸리고 지쳐 내가 원하는 걸 미룬 채 당장의 밥벌이만을 위해 살아가게 될까 봐 두려웠다. 어리석기는. 시작도 하지

않았으면서…… 뭘 두려워하고 있는 거야. 어떻게든 용기를 짜내면 발을 내디딜 수 있을 것이다. 한 걸음만, 작은 한 걸음만 옮긴다 해도 일단

성공했다고 쳐주자. 혼자 중얼거리며 웃었다. / 75p

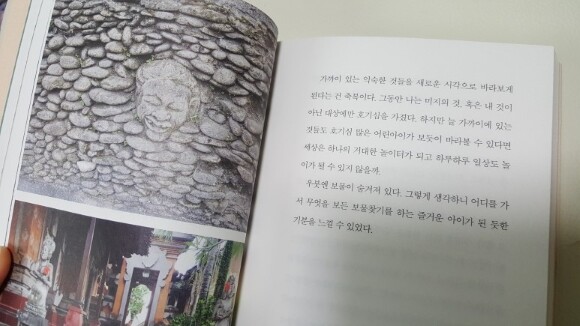

나는 그동안 뭘 본 것일까? 내가 보고 싶은 대로, 생각하는 대로 봤던 건 아닐까?

누구도 타인의 인생을 판단할 수 없다 하면서도 나는 그들에게 보이지 않는 잣대를 가져다대며 불행하고 비참한 삶이라 여겼다. 그러지 말아야 했다.

모두가 자신만의 삶을 살아가고 있었다. / 174p

여러 에피소드들 중에서도 주위의 시선으로부터 나를 내려놓고 자유로워질 수 있음을 느끼던 순간들이 가장 인상에

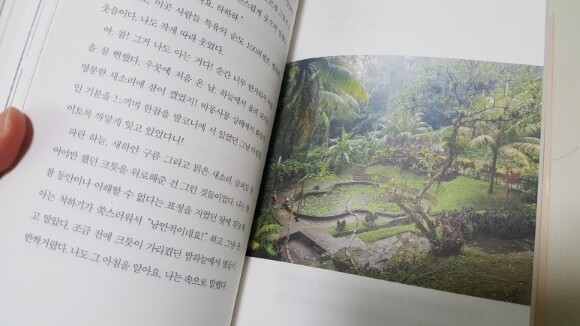

남는다. 우리는 때로 빗방울을 보며 마음이 낭창낭창해지는 순간이 있지 않은가. 저자는 거추장스러운 우산을 들고 있느라 한 손을 못 쓰는 게

불편하고 우산 속 좁은 세상도 갑갑하게 느낀 나머지 우산을 접고 비를 흠뻑 맞아본다. 춤이라도 한판 추지 않고는 견딜 수 없을 것만 같은

기분으로 물웅덩이에 발을 탁탁탁 굴러보기도 하고 힘껏 아무 뜻 없는 괴상한 소리를 지르다 웃음이 터지기도 한다. '행복하다는 말이 마치 아기가

배냇저고리를 입을 때 얼굴을 쏙 내밀 듯이 나왔다.' 와 같은 표현에서 느낄 수 있듯 타인의 시선을 의식하지 않고 이제껏 나를 에워쌌던 답답한

현실에서 벗어나 진정한 나를 마주했을 때의 기쁨이 얼마나 소중한 것인지를 새삼 깨닫게 되는 부분이었다.

문득 나도 달빛처럼 보이지만 달빛이 아닌 것을 쫓고 있는지도 모른다는 생각이 들었다.

아니, 무언가 제대로 쫓아본 적은 있었나? 나방은 달빛과 닮은 것을 향해 목숨 바쳐 날갯짓을 한번 해본 것이다. 적어도 빛을 향해 자신을

내던지는 삶을 산 것이다. 나방의 빛만큼 강렬한 이상을 좇아서 그런 필사적인 행위를 내가 해본 적이 있었나?

날갯짓 한두 번 하다 포기하고 어둠에 갇혀 살다 죽진 않아야 할 텐데. 전등 빛을

달빛이라 착각하고 살다 죽지는 않아야 할 텐데. 신비하고, 기이하고, 서글픈 밤이었다. / 236p

낯선 곳에서 생활하는 여행이 인생의 많은 것을 바꾸지 못하겠지만 저자는 벌써 세 차례의 우붓 여행을 통해 행복은

이렇듯 흘러가는 시간을 온전히 내 것으로 느낄 수 있는 여유 속에서 찾아온다는 생각을 했는지도 모르겠다. 모두가 완벽한 것은 아니라고,

부족하더라도 어리석더라도 그냥 있는 모습 그대로의 자신을 꼭 안아주라고. 저자의 우붓 생활기를 읽으며 비록 그곳을 직접 가보지는 못했지만 성나

있던, 지쳐 있던 내 마음도 조금은 어루만져진 듯한 기분이 든다. 이렇게나마 소소한 행복이 주는 기쁨이란 무엇인지, 내 일상도 돌아볼 마음이

생긴 것 같다.