모두 환상이거나 혹은 또

다른 현실일지도 모를,

리스본행 야간열차에서 카모메 식당까지, 영화 속 장면을

찾아 떠나는 세계여행!

영화 <라라랜드>에서 주인공인 미아와 세바츠찬이 탭댄스를 추던 그곳, <나의 소녀시대>에서

주인공인 두 남녀가 롤러스케이트를 탔던 공원, <이프 온리>에서 얼마 남지 않은 시간을 함께 하기 위해 떠난 연인이 꼭 껴안으며

거닐던 풍경 등 영화 속에 등장하는 공간들은 우리에게 특별한 판타지를 선물하곤 한다. 입가에 묻어난 달콤한 아이스크림과 햇볕이 잘 들어오는

카페테리아에서의 여유 한 잔, 나직이 읊조리는 그의 대사 사이로 흐르는 아름다운 피아노 선율. 그 모든 것들이 어우러져 이들이 머물던 공간이

더욱 특별해지고 종래에는 가보고 싶다는 막연하고도 때로는 구체적인 계획에 이르게 된다. 어쩌면 영화 속 판타지는 스크린 안에서만 머무르는

것일지도 모르고, 이제껏 알지 못했던 그저 또 다른 현실일 뿐일 수도 있지만 기꺼이 그곳으로 뛰어들었을 때에만 우리는 무언가를 알게 되지

않는가. 그래서 우리는 떠난다.

당신과 나, 우리의 시선이 맞닿을 때

어쩌다 불쑥 어떤 강렬하고도 복잡한 질문들이 정면으로 돌진해올 때가 있다. 나는 내가 결정한 대로 살아오고 있는가.

삶과 죽음 사이에는 단 하나의 길만 주어져 있는가. 그렇지 않다면 지금까지 살아온 것과는 완전히 다른 방식으로 살 수는 없는가. 이제껏 지켜

왔던 익숙한 삶과 결별하는 여행을 떠날 수는 없는가, 하고. '우리가 우리 안에 있는 것들 가운데 아주 작은 부분만을 경험할 수 있다면 나머지는

어떻게 되는 걸까?' 영화 <리스본행 야간열차>의 그레고리우스처럼, 나도 알지 못했던 나를 찾아내 끊임없이 말을 걸어 보고 싶었던

그녀는 그렇게 베를린으로 떠났다.

'꼭 요란한 사건만이 인생의 방향을 바꾸는 결정적 순간이 되는 건 아니다. 실제로

운명이 결정되는 드라마틱한 순간은 믿을 수 없을 만큼 사소할 수 있다. 엄청난 영향력을 발휘하고 삶에 완전히 새로운 빛을 부여하는 경험은 소리

없이 일어난다.' / 23p

'어디로 가든 당신도 야간열차를 타야 할 때가 온다. 낯선 정거장의 플랫폼에 발을

딛고 역사에 풍기는 냄새를 맡으며, 당신은 겉으로만 먼 곳에 도착한 것이 아니라 마음속 외딴 곳에 왔음을 깨달을 것이다. 그 먼 곳을 돌아 다시

찾아왔을 때 당신이 발견하는 것은 이미 예전의 당신이 아닌 당신일 것이다.' / 44p

그레고리우스가 머물던 호텔, 사타카타리나 전망대, 좁디좁은 도로를 누비는 28번 트램, 그레고리우스가 찾아 헤매던

아마데우의 집, 리스본의 야경, 그녀는 영화 속 한 장면을 누비듯 그렇게 낯선 베를린의 거리를 걷고 또 걷는다. 영화 속 대사 중에 "확실한

것은, 더 이상 원하지 않는 무엇인가에서 떠나는 그런 행동이 자기 자신에게 향하는 필연적인 첫 발걸음이라는 것"이라는 대목이 마음을 두드린다.

단조로운 일상을 버리고 새로운 세상으로 도착하고 나면 '당연함'을 버리고 '낯섬'에 순응해야 하는 것이 생각보다 쉽지 않음을 느끼지만, 내가

알지 못하는 다른 환경에서 낯선 나와 조우하는 일이야말로 앞으로 나아갈 자유의지의 힘을 얻는 일일 것이다.

'Be not inhospitable to strangers. Lest they be

angels in disguise(낯선 사람을 함부로 대하지 마라. 변장한 천사일지도 모르니).' / 100p

영화 <비포 선라이즈>의 셀린처럼 비엔나행 기차 안에서 우연히 만난 남자에게 끌리게 되는 이 낭만적인

경험을 나도 할 수 있을까. 그녀는 <비포 선라이즈>를 시작으로 9년 뒤 재회를 담은 <비포 선셋>과 다시 9년이 흐른 뒤

위기를 맞은 40대의 이야기를 다룬 <비포 미드나잇>까지, 시간이 흐르면서 변해 가는 두 남녀의 생각을 대화의 형식으로 그려낸 영화

'비포 시리즈'의 정경을 따라간다. 셀린을 영원히 기억하기 위해 눈으로 그녀를 담았던 제시처럼, 저자 또한 비엔나를 잊지 않기 위해 많은 곳을

카메라에 담는다. 달랑 주고 하나만 가지고 찾아가기에는 파리의 모든 곳이 낯설었고 방향 감각이 없어서 길을 잃기 일쑤였지만, 지도에 표시된

마지막 통로를 빠져나와 왼쪽으로 고개를 드는 순간, "와…." 하는 탄식과 함께 펼쳐지는 센 강변의 아름다움이라니. 그녀는 이렇게 되뇐다.

파리는 그저 꿈꾸던 것들이 현실이 될 수 있는 곳이라고. 그러니 적어도 파리에 있는 동안에는 그 마법을 꼭 믿어 보라고.

"사람들은 낭만적 환상을 갖길 좋아해. 아주 비현실적이지." / 69p

셀린은 '진정한 사랑'이란 서로를 이해하려는 노력 속에, 그리고 오래된 부부처럼

관계를 유지하는 데 정성을 쏟는 사람들 사이에 존재한다고 믿는다. 시간이 지날수록 우리는 너무나도 익숙해져 버린 서로에게 권태를 느낄지 모른다.

대화는 줄어들고 침묵만이 빈 공간을 메우게 될 수도 있다. 하지만 이 모든 것을 처음으로 되돌려 놓는 것은 대화다. 사라진 줄만 알았던 '그'

대화가 잘 통하던 사람은 다름 아닌 내 눈앞에 있는 '이' 사람이다. / 78p

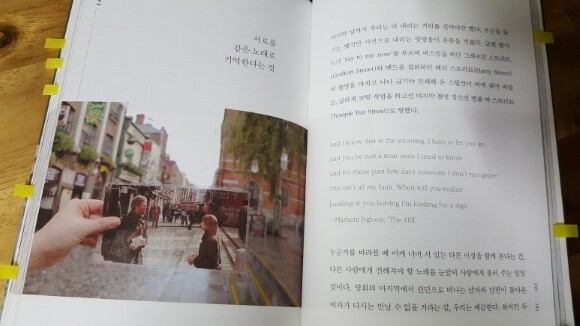

그녀는 이제 영화 <미드나잇 인 파리>를 통해 파리의 거리로 깊숙이 들어가 보고, <노팅

힐>과 <어바웃 타임>을 통해 영화만큼 젠틀 하고 위트 넘치는 런던의 평범한 일상을 만끽해보기도 하며, 영화

<클로저>와 버지니아 울프를 통해 스산한 사랑의 내음을 맡는다. 더블린에서는 음악 영화 <원스>의 감성을 따라가 보고,

마지막 장에서는 핀란드에 이르러 <카모메 식당>을 추억한다. <카모메 식당>은 엄청난 고난과 시련을 극복하는 영화도,

인생의 깨달음을 주는 영화도 아니었지만 그저 나와 비슷한 고민을 안고 떠나온 누군가의 의연한 모습을 보는 것만으로도 위로가 되는 것을 느낀다.

손님 하나 없는 작은 식당을 꾸려 나가는 사치에의 태연하고 침착한 태도에 외국생활로 구겨진 빨래 같던 내 마음에도 조금씩 볕이 드는 듯했다던

그녀의 고백은 비록 거창하지 않더라도 우리가 여행이란 것을 통해서 얻고 깨닫는 것들에 대해 공감하게 된다.

"좋아 보여요. 하고 싶은 일을 하고

있다는 게."

"하고 싶지 않은 일을 하지 않는

것뿐이에요." / 274p

책의 말미에 이르러 그녀는 현실적인 부분이 해결이 되어야만 낭만 속에서 살 수 있다는 것을 알고 있지만, 그럼에도

우리는 하고 싶은 일을 하기 위해 하고 싶지 않은 일을 하면서, 구질구질한 현실 속에서도 지조를 지키며 각자의 밤을 견디면서 살아가야 하는 것

아니겠냐고 말한다. 그저 최대한 하고 싶지 않은 일을 하지 않으면서 살아가는 것, 그것이야말로 그나마 이 고단한 삶 속을 의연하게 버틸 수 있는

힘이 아니겠는가. 또한 영화 속 그 어딘가를 찾아 떠나보는 여행, 그런 낭만이라도 껴안고 살아보는 것이야 말로 또다시 현실로 나아가는 힘을 얻을

수 있는 게 아니겠는가.

<당신이 나와 같은 시간 속에 있기를>를 덮으며 어쩌면 우리는 영화보다 더 영화 같은 삶을 살아가는

존재들이 아닌가 하는 생각을 하게 되었다. 내가 머물던 공간, 내가 마주했던 시선, 내가 나누었던 대화들이 모두 내 마음 속에서, 상대방의

마음속에서 찬란하게 추억된다면 그것이야말로 한 편의 영화이지 않겠느냐고. 나는 이제 그렇게 살아보기로 마음먹었다.