-

-

그 어딘가의 구비에서 우리가 만났듯이 - 채광석 서간집

채광석 지음 / 사무사책방 / 2021년 1월

평점 :

사무사책방 시리즈 7권의 책 중, 이 책을 제일 먼저 읽은 이유는 책 뒤편에 적혀있는 ‘녹슨 세창살을 뚫고, 캄캄한 독재의 하늘 위로 폭죽처럼 쏘아올린 ‘청춘의 화양연화’’라는 문장에 반해서였다. 그저 이 단순했던 이유 하나가 어떤 변화로 나에게 되돌아올지 이때까지만 해도 예상하지 못했다.

우리에겐 아무것도 없었소.

있다면, 나의 서릿발 선

징역살이가 있을 뿐,

있대도 철망 틈으로 확인한

‘간절한 사랑’이 있을 뿐

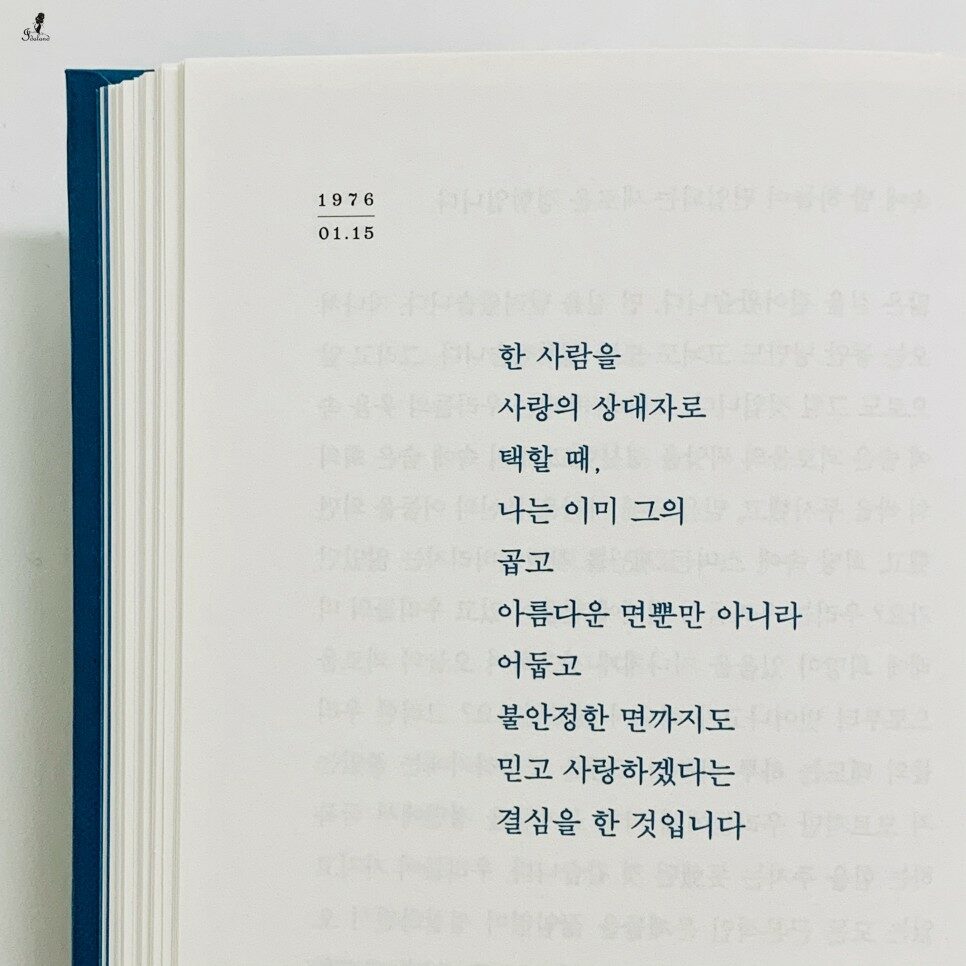

「그 어딘가의 구비에서 우리가 만났듯이」는 저자가 수감되었을 때 창살 밖에서 자신을 기다리는 사랑하는 여인과 주고 받은 편지들 중, 본인이 보낸 편지만을 엮어 놓은 ‘서간집’이다.

‘글을 읽는 분들께’에서 두분이 잘 이어져 결혼도 하시고 첫 아이의 돌도 치루었다는 이야기를 봤기에 가벼운 마음으로 읽기 시작했다. 주로 맨앞에 저자에 대한 설명이 이 책에는 그 위치에 없었다는 걸 눈치도 못채고 그저 저자가 담담히 들려주는 울림있는 글에 감명하며 읽어 내려갔다.

햇살이 비추며 바람이 살랑살랑 불어오는 고요함 속에서 저자의 울림있는 필력을 느끼며 그저 이 책을 읽는 즐거움이 가득했던 시간들, 참으로 그 시간이 좋았다. 그냥 저자가 주는 느낌 그 자체가 좋았다.

그러다 다른 분 중간리뷰를 통해 작가의 부고 사실을 알게 되었고(그때의 충격이란!), 저자의 소개란을 부랴부랴 책에서 찾아보게 된다.

책 맨 뒷장에 자리잡고 있던 작가의 소개, 채광석 저자는 서울대 사범대학에서 수학했고 문학평론 「부끄러움과 힘의 부재」, 시 「빈대가 전한 기쁜 소식」을 발표하면서 문단활동을 시작한 문학평론가이자 시인이다.

1974년 오둘둘 사건으로 체포되어 2년 6개월간 복역하였고 1980년 서울의 봄이후 계엄포고령 위반으로 체포되어 40여 일간 모진 고문을 당하기도 했다. ‘자유실천문인협의회’ 실행위원으로 활동하던 중 1980년 불의의 교통사고로 세상을 떠난 저자는 2020년 민주유공자로 인정되면서 광주에 있는 국립 5·18민주묘지 2묘원으로 이장되었다고 한다.

하나의 편지가 시작될 때마다 적혀있던 제목들이 그때 당시의 감정이 함축적으로 표현된 시처럼 다가와 그 속에 푹 빠져 읽었는데 정말 저자가 시인이었다. 아 정말 나 자신이 부끄럽다. 예상치도 못한 새로운 사실을 알게되었을 때의 충격의 여운이 길게 남으면서 그 뒤로 읽게 되는 모든 글들이 배로 무겁게 다가오며 더 강렬하게 마음 속으로 파고 든다.

한 글자 한 글자 음미하며 읽게 되는 서간집, 손대면 묻어날 듯 서정적이면서도 가슴을 뜨겁게하는 감동이 스며들기도 하고 고요한 명상의 시간을 선사하기도 한다. 그에 따라 온전히 그 상황을 즐기기도 반성하기도 때론 감탄하기도 했다.

저자가 봄이라고 하면 봄이 느껴지고 가을이라고 하면 가을이 느껴질 정도의 감성 그 자체였던 「그 어딘가의 구비에서 우리가 만났듯이」, 더 놀라운건 이 당시 저자의 나이가 대학교 4학년이었던 사실! 잠깐 그때 난 뭐했나 떠올려보구요.... 하아...

글에서 느껴지는 깊이와 중간중간 넣어달라는 책들이나 읽었다는 책들의 목록을 보면서 문득문득 저자의 나이를 떠올리며 놀라곤 했다. 그러다 중간에 어려운 책들을 읽고 무게감 있던 이 분께 이런 면이?, 베프와 같던 벼룩으로 시가 꾸준히 나오는 등 깨알웃음도 있었으니, 읽을수록 ‘그저 다 좋구나’ 모드가 발동하게 만드는 책이었다.

서로가 자기의 현위치를 되살펴보고

반성을 해본다는 것은 참으로 좋은 현상입니다.

너무나도 자연스러워져가는 징역살이에 조금씩 안일해지려는 자신을 일깨우기 위해서 부지런히 읽고 생각하려고 노력하신 채광석 저자님, 때론 문학가의 면모를 보이시며 멋짐을 흩뿌리기도 하시고, 때론 한없이 스윗하게 훅 들어오시며 셀레임을 주시기도 하니 반하지 아니할 수가 없다.

「그 어딘가의 구비에서 우리가 만났듯이」 책을 펼치는 순간 '너무 이쁘다.'라는 첫 마디와 함께 주옥 같은 글을 만날 수 있으니, 혹 나처럼 책 표지가 주는 어려움에 망설여지는 분이 계시다면 망설이지 말고 직진하시라고 말하고 싶다.^^