[사라진 공간들, 되살아나는 꿈들]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[사라진 공간들, 되살아나는 꿈들]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

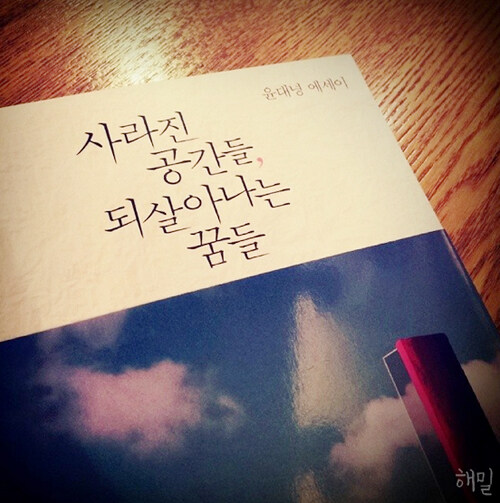

사라진 공간들, 되살아나는 꿈들

윤대녕 지음 / 현대문학 / 2014년 6월

평점 :

나는

남들과 정말 취향이 다르구나,

하고

새삼 느낄 때가 있다.

바로,

내가

자주 찾던 공간이 사라졌을 때다.

자주

찾던 밥집이 없어졌을 때 특히 그렇다.

내

딴에는 ‘오랜만에

가는 구나’

생각하면서

밥집을 다시 찾으면,

폐업을

한 적이 많았다.

한

번,

두

번 그럴 땐 그러려니 했다.

‘흠,

가게

목이 안 좋았나?

손님이

없긴 없었지.’

그러던

게,

대여섯

번이 되고 열 손가락을 손에 꼽을 정도로 문을 닫자 점점 두려워졌다.

오늘

가는 밥집도 문을 닫았으면 어쩌지,

하면서

말이다.

신기한

건,

그렇게

문을 닫은 가게들 앞에서 내가 찾던 음식을 먹을 수 없다는 것에 대한 아쉬움 보다는 다른 생각이 먼저 든다는 거였다.

‘이

가게,

분위기

참 좋았는데.’라던가

‘누구랑

온 게 마지막이었더라?’라던가

하는 생각.

공간은

사라졌지만,

그

공간에서의 기억은 이렇게 남는 구나 싶었다.

이

책 『사라진

공간들,

되살아나는

꿈들』을

읽으며 나 역시 이런 저런 공간들을 여럿 떠올렸다.

생애

첫 방문이었으나 내가 좋아라하는 구단의 경기가 아니었던지라 낯설었던 목동 야구장,

멋있는

풍경 덕분에 먹고 있던 비빔밥이 더 맛있었던 고속도로의 한 휴게소,

과학

수업보다는 도서 바자회가 열려서 더 좋아했던 초등학교 과학실,

처음으로

해 본 즉흥 여행이었고 그래서 더 인상 깊었던 강원도 묵호,

인연이

아니었다면 힘들었을 동네 투어로 기억되는 동인천,

한

여름 친구와 머리를 맞대고 시나리오를 구상하던,

지금은

없어진 삼청동의 카페 등등.

내게는

어떤 공간이 있나 떠올리기 시작한 글에 점점 살을 붙여서 이 책만큼은 못하더라도 좀 더 글다운 글로 남겨보고 싶다는 생각이

들었다.

에세이를

본격적으로 찾아 읽기 시작하면서 특정 장소와 그 장소에 대한 기억에 관한 책이 참 많구나 싶었는데,

막상

내가 글을 써보니 왜 많은지 알 것 같다.

작가가

씨실과 날실처럼 엮인 공간과 시간을 통해 지나온 생을 되돌아 보았듯 나 역시 잠깐이지만 내 생을 되돌아본 기분이었다.

작가가

작가만의 공간이 있듯,

나는

나만의 공간을 손에 꼽아 가면서.

이

책에 수록된 에세이들은 월간 『현대문학』에

2년

동안 연재했던 글을 모은 것이라고 하는데,

한

공간에 대한 기억을 떠올린다는 이 글의 성격이 ‘연재’라는

기획과 잘 맞았다는 생각이 들었다.

몰아서

읽는 것도 나쁘지 않지만,

커피포트에

물을 올려놓고 끓기를 기다리면서 작가가 영원의 순간과 마주하던 바다를 읽고,

외출

길에 버스를 기다리면서 유령들이 득실거리는 납골당 같다는 작가의 도서관을 읽는 것이다.

나만의

각기 다른 공간에서,

작가만의

각기 다른 공간을 읽는 것.

그래서인지

나는,

부엌이었으나

바다에 있는 것 같았고 버스 정류장이었으나 도서관에 있는 것 같다고 생각하며 이 책을 읽었다.

이

책에 나오는 여러 공간들 그리고 기억 속에서 나는 작가가 밀라노 중앙역에서 만난 한 사람의 지나가는 독자와의 이야기가 가장 기억에

남았다.

“저,

그럼

이제 가봐야겠어요.

곧

기차가 출발할 시간이거든요.

헤어지기

전에 한 가지 부탁이 있는데,

만난

기념으로다가 악수 한 번 하면 안 될까요?”

“안

될 게 뭐 있습니까?”

“근데,

딱

1분만

손을 잡고 있고 싶은데,

너무

긴가요?”“……그럼,

59초로

하죠.”

“그건

왜죠?”

“리처드

브라우티건의 소설에 이런 구절이 나옵니다.

‘그것은

1분이

되기 전의 영원한 59초.’”

한

사람의 소설가와 한 사람의 독자가 밀라노 중앙역에서 만난 인연도 소설 같았지만,

대화는

짧았으나 강렬했던 둘의 작별이 너무도 소설 같아서 책을 읽는 내가 다 설렜다.

누군가의

공간과 그 기억이 내게도 이렇게 인상 깊을 수 있다는 것에 설레며 말이다.

*

알라딘

공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다.