[사라진 공간들, 되살아나는 꿈들]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[사라진 공간들, 되살아나는 꿈들]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

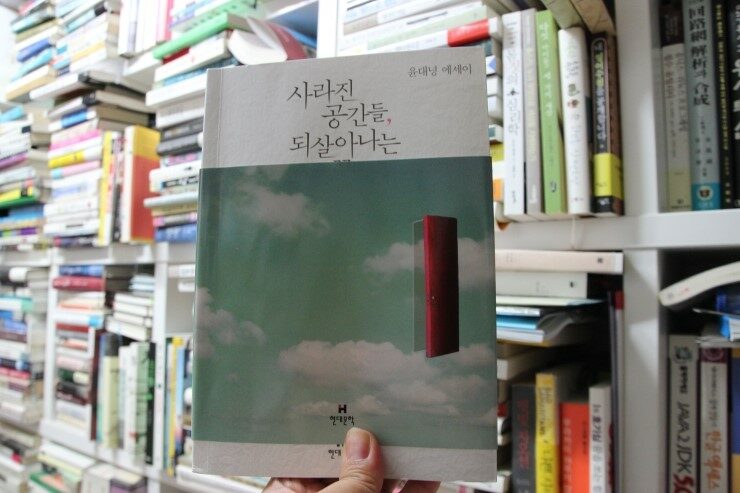

사라진 공간들, 되살아나는 꿈들

윤대녕 지음 / 현대문학 / 2014년 6월

평점 :

가끔 작가에게 참 미안한 표현들을 할 때가 있다. 분명 굉장하고 대단하고, 훌륭한 작가임에도 불구하고 나하고는 너무 먼 작가들. 그중에 나는 김형경이 있고, 전경린이 있고, 그리고 윤대녕이 있었다. 특히 윤대녕은 이상하게 그의 소설은 늘 미끈거리는 비닐을 가지고 있는 것 같았다. 그의 이름을 알게 되었던 이상문학상의 [천지간]은 그렇지 않았는데 그 이후의 작품들은 대부분 그랬다.

2011년 10월부터 2013년 9월까지 약 2년간 [현대문학]에 연재되었던 그의 에세이들이 한권의 책으로 나왔는데 내가 생각했던 윤대녕의 그 끈적끈적하고 눅눅한 이미지와 걸맞은 표지라는 생각이 들어서 출판사도 이런 느낌을 알고 있는 것일까 궁금하기까지 했다.

작가의 유년시절부터 시작되는 얘기에 그동안 내가 알았던 윤대녕이라는 작가를 다시 한 번 생각하게 되었다. 뭔가 우울해 보이는 인상, 조용하고 말수가 없을 것 같은 이미지. 글을 쓰는 손도 한참을 생각하고 느리게 움직일 것 같은 느낌. 집을 나오지 않고 하루 종일 책만 읽을 것 같은 분위기를 느낀 작가였는데 정말로 그런 느낌을 많이 받았다. 좀처럼 집을 나가지 않는 그를 못 마땅해 하는 부인이 그가 가끔은 술을 먹고 털털하게 돌아와 널브러져 잠이 드는 모습을 하루쯤 보여 주라고 할까.

요즘 한참 즐겁게 보고 있는 [꽃보다 청춘]으로 인물을 비교 한다면, 나에게 윤대녕은 윤상과 비슷한 이미지라고 할까. 말수가 적고 수줍어 말을 많이 하지 않는 마른 남자로 생각이 되었는데 역시 그런 이미지도 비슷하게 쓰여 있는 에피소드편도 있더라.

모두 다, 내 스타일은 아니군! 했지만 가장 마음에 들었던 부분은 역시 여행을 임하는 그의 모습이다.

“고백하건대 나는 50이 넘은 지금까지도 골목길의 정서에서 벗어나지 못하고 있다. 어느 도시를 가든 재래시장 골목부터 찾아다니는 걸 보면 알 수 있다. 외국 여행을 하는 중에도 나는 대개 시장부터 들르곤 한다. 또한 술기운에 젖어 변두리 골목을 서성이곤 한다. 그래야만 비로소 그 지역에 거주하는 사람들의 삶과 정서를 이해할 수 있다는 생각을 한다.” P102

나 또한 여행을 가면 가장 먼저 들리고 싶은 곳이 시장이다. 시장에서 피어나는 생동감이 너무 좋다. 이후 변두리를 둘러본다. 그 주변에서 풍기는 하루의 끝의 향기가 나는 것만 같다. 그런 부분 때문에 나는 늘 여행의 중심은 박물관, 성당이 아닌 주변이 되고 있다. 오랜 여행을 통해 얻어낸 나만의 진리가 되어 버렸다. 유명한 명승지도 가봐야 겠지만, 시장에서 느끼는 생동감은 현재를 살아가고 있는 역사가 아닐까.

“흑백으로 각인된 골목의 풍경들은 내 육체 속에 숲의 잔해처럼 남아 있다. 비록 어두웠던 기억일지라도 내게는 여전히 잊지 못할 추억의 공간으로 존재하고 있다. 저 낯선 그림자들이 서성대는 익숙한 공간으로 말이다.” P106

그의 유년시절부터 시작된 사라진 공간들을 같이 찾아 다녀 보았다. 때로는 엉뚱한 그의 면들에 웃기도 하고 그의 어두운 단면에 그를 처음에 떠 올렸던 모습들과 이어 맞추기도 한다. 그가 꿈꾸었던 소설가가 되어 직장 동료에게 결국 등단을 하게 되었다는 얘기를 처음에 얼마나 하고 싶었을까 생각하니, 그 단 몇 분을 혼자 숨기느라 끙끙댔을 모습이 떠올라 귀엽기도 하다. 어쩜 이런 사소한 부분을 놓치지 않고 에세이를 쓴 것을 보니, 그에게 사라진 공간들은 없는 것은 아닐까.

그가 밀라노 중앙역에서 만났던 어느 여자와 악수한 그 59초가 영원할 것 같은 순간. 때로는 그 순간들 때문에 사라진 공감들이 되 살아나는 것은 아닐까.