-

-

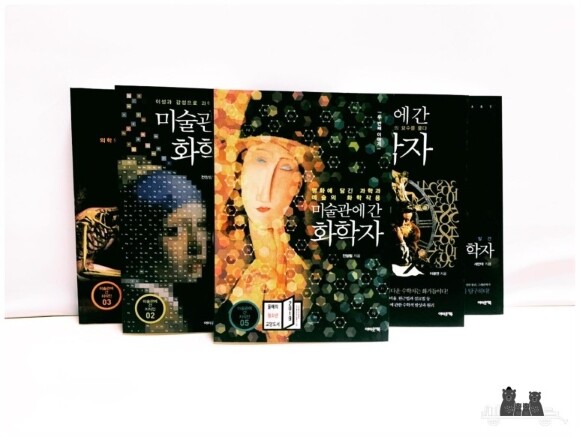

미술관에 간 화학자 2 - 명화에 담긴 과학과 예술의 화학작용 ㅣ 미술관에 간 지식인

전창림 지음 / 어바웃어북 / 2019년 5월

평점 :

생각해보면 학창시절 배웠던 과학 과목 중 그나마 재미있다고 생각했던 것은 화학이었다. 물리나 지구과학은 그 원리를 이해하지 않으면 내용을 이해할 수 없었던 것과는 달리, 화학이나 생물같은 과목은 어떻게든 노력해서 암기하면 됐으니까. 그런 기억 때문인지 <미술관에 간 지식인> 시리즈 중 [미술관에 간 의학자]와 함께 제일 부담없이 펼쳐들 수 있었던 책 중 하나. 첫 번째 이야기에서도 저자의 그림에 대한 감상과 그 지식의 꼼꼼함에 감탄하면서 읽어내려갔기 때문인지 기대를 품고 두 번째 이야기도 만날 수 있었다.

<미술관에 간 지식인> 시리즈를 읽으면서 확실하게 알게 된 용어들이 있다. 바로 명암법을 가리키는 '스푸마토 기법'과, '키아로스쿠로 기법'. 전자는 레오나르도 다빈치가 사용했던 방법으로 공기 원근법이라고도 불리는데, 쉽게 말하자면 멀리 있는 것을 희미하게 그리는 방법이다. 후자는 빛과 그림자의 대비를 통해 입체감과 원근감을 나타내는 것이다. 명암효과를 가져오는 빛은 화학에서 다루는 중요한 연구분야로, 빛을 흡수한 물질의 화학반응, 혹은 화학반응에 따라 일어나는 발광현상 등을 연구한다.

[미술관에 간 화학자] 를 통해 알게 된 다양한 물감의 종류들. 보티첼리의 <봄>에서 저자의 눈길을 끄는 것은 '템페라'라는 물감 때문이었다고 한다. 안료를 녹이는 용매제로 주로 계란이 이용되었는데, 계란이나 벌꿀 등을 용매제로 활용하여 색채를 띤 안료가루와 혼합해 만든 물감이 템페라다. 템페라가 발견되기 전에는 석고 위에 수성물감을 스미게 하는 프레스코를 주로 썼는데, 프레스코는 색감이 탁해 그림을 정교하게 그리는 데 한계가 있었다. 또한 석회를 물에 개어 만들기 때문에 시간이 지나면 석회반죽이 말라서 사용이 곤란해지기도 했다. 템페라도 오랜 시간이 지나면 벗겨지는 단점이 있지만, 프레스코에 비해 색상이 선명해 좀 더 정교한 묘사를 가능하게 했다.

보티첼리의 <봄>을 바라보는 꼼꼼한 시선도 매우 인상적이다. 갓 태어난 사랑과 미의 여신 비너스, 봄의 여신 플로라, 서풍의 신 제피로스, 하늘에 떠 있는 큐피드와 화면 왼쪽의 세 여자와 한 남자, 그리고 제피로스가 잡으려 하는 반라의 여신이 그려져 있다. 클로리스가 제피로스에게 붙잡혀 둘이 결합하여 플로라로 변신하였다. 플로라의 다른 이름이 '프리마베라(봄)'이다. 대지가 봄바람(서풍)을 받아 꽃을 피우면 봄이 된다. 이 그림에는 변하기 전의 클로리스와 변한 뒤의 플로라가 함께 그려져 있다. 클로리스와 플로라의 연결고리는 클로리스의 잎에서 흘러나오는 꽃이다. 이 꽃이 그대로 플로라의 옷의 꽃장식이 되었다.

그림 왼쪽의 세 여자는 삼미신으로 가장 화려한 오른쪽 신은 쾌락을, 가운데 여신은 순결을 뜻한다. 순결은 쾌락과 대립하지만 세 번째 여신이 둘을 화해시켜 아름다움이 완성된다. 머큐리는 천상과 지상을 오르내리며 신과 인간 사이를 중계하는 역할을 한다. 머큐리는 메디치 가의 수호신이기도 한데, 메디치라는 가문의 이름과 의학을 나타내는 메디신은 어원이 같다. 머큐리는 악한 침입자를 막는 뱀이 꼬여 있는 지팡이 카두세우스를 들고 비너스가 다스리는 왕국을 수호하는데, 이것은 지금도 의학의 상징으로 쓰인다. 백합 문양의 손잡이가 달린 칼을 차고 있는데, 이 백합은 메디치 가문의 문장이다.

그림을 보면서 특히 '만져보고 싶다'는 생각이 들게 만드는 작품들이 있었는데 루벤스의 <레우키포스 딸들의 납치>와 앵그르의 <발팽송의 목욕하는 여인>이 그것이다. 저자의 표현에 의하면 '살이 넘치는' 루벤스의 그림들. <레우키포스 딸들의 납치>에서도 관능적이면서도 천박하지 않은 역동적인 포즈는 근육을 만들어 살갗을 더욱 돋보이게 하고, 풍만한 여성들의 뽀얀 피부는 감탄을 불러일으킨다.

소묘가 회화의 본령이라고 여겼던 앵그르는 우아한 곡선미를 통해 여성의 누드를 예술적으로 승화하고자 했다. 그는 로마에 있을 때 여체 그리기에 몰두했는데, <발팽송의 목욕하는 여인>이 이 때 그려진 걸작이다. 앵그르 특유의 곡선 미학이 돋보이는 대표작이다. 색채 사용을 최대한 억제하면서도 여인의 살갗을 생생하게 부각시켰다. 정말 살아있는 것처럼 보이는 여인의 육체. 여성인 나도 그림을 보면서 이리 두근거리는데, 그림이 그려졌을 당시 사람들이 느낀 감상은 어땠을까!

유독 인상적인 그림이 많은 이 책에서 마지막으로 가슴을 저릿하게 만든 그림은 모딜리아니의 <큰 모자를 쓴 잔느 에뷔테른>이었다. 가장 슬픈 화학작용으로 사랑을 꼽은 저자는 모딜리아니와 잔느의 비극적인 사랑에 집중했다.

어쩔 수 없이 모딜리아니를 등진 잔느. 하지만 그의 죽음 이후 슬픔을 이기지 못하고 생을 마감해버린 잔느의 이야기는, 특히 두 살도 되지 않은 첫째와 뱃속에 있었던 8개월 된 둘째 아이를 생각하니 슬픔이 배가 되는 듯 하다.

잔느의 영혼까지 다 느끼지 못했기에 눈동자를 그리지 않았다는 모딜리아니. 후에 그린 <[눈동자를 그린] 잔느 에뷔테른의 옆 모습>에는 잔느의 눈동자가 그려져 있다. '천국에서도 당신의 모델이 되어줄게요'라는 유언을 남겼다는 잔느와 모딜리아니는 과연 천국에서 다시 만났을까.

고흐의 <해바라기>가 갈색으로 시든 이유, 기상학자들이 밝힌 뭉크의 <절규> 속 붉은 하늘, 고야의 검은 그림들, 엑스레이로 밝혀진 명화 속 수수께끼 등 흥미롭고 재미있는 이야기가 가득하다. 그림이 그려진 배경과 화가의 사연, 역사적인 내용들까지 버무려져 그림 속 화학 이야기가 한층 풍성하게 다가온다.