-

-

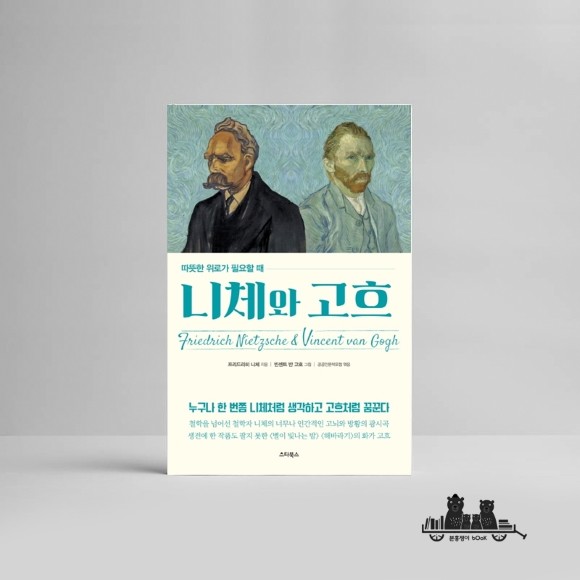

니체와 고흐 : 따뜻한 위로가 필요할 때 - 전통과 도덕적 가치를 허문 망치 든 철학자의 말

프리드리히 니체 지음, 공공인문학포럼 엮음, 빈센트 반 고흐 그림 / 스타북스 / 2020년 2월

평점 :

구판절판

이 책을 읽고 싶다고 생각한 가장 큰 이유는 고흐 때문이었다. 한국인이 가장 좋아하는 화가 중 거의 top을 차지하는 빈센트 반 고흐. 그림 보는 눈이 부족한 나로서는 사실 그의 작품 어디에 사람들이 끌리는 지는 잘 모르겠지만, 짐작하건대 그의 생애 전반에 연민을 가지기 때문 아닐까. 살아있는 동안 이름을 알리기는 커녕, 단 한 점의 작품도 제대로 팔리지 않은 채 가난한 삶 속에서 허덕이다가 결국 자살을 선택한 고흐. <별이 빛나는 밤>이나 <해바라기>같은 작품들은 물론 멋지지만, 그 작품 안에 담긴 고흐의 영혼을 사람들이 피부로 느끼고 있는 것이다. 신기한 것은 아무것도 모르는 이제 18개월 된 우리집 둘째가 그렇게 반 고흐 관련 책을 가져온다. 어린이용 백과사전에 당당히 자리를 차지하고 있는 빈센트 반 고흐. '아찌'라며 밥 먹을 때나, 놀다 생각날 때 들고 다니며 읽어달라는 통에 책은 이미 너덜너덜. 아이마저 뭔가를 느끼고 있는 걸까. 그 '뭔가'는 과연 무엇일까. 이 책을 읽고 있는 나를 보더니 달려온 아이들. 여기에 '고흐'가 있다며 표지를 가리켰다.

과연 니체와 고흐의 조합은 어떠할 지, 이런 조합이 가능하기나 할 지 의문이었다. 이름은 많이 들어봤지만 니체가 남긴 저서를 한 권도 읽어본 적이 없는 탓에, 그렇다면 고흐의 그림이나 감상해볼까 하는 마음에 펼쳐든 책 안에서 생각 이상으로 가슴에 들어오는 문장들을 만났다. 절대 진리는 절대 존재하지 않는다고 설파하면서 기존 질서와 고정관념을 사정없이 깨버린 작가이자 철학가인 프리드리히 니체. 기존의 가치를 부정하고 새로운 가치를 창조했으며, 더 나아가 스스로 질문하고 그 질문에 대한 답을 스스로 내놓으며 그 가치 역시 스스로 결정했다. 지적 우월주의자들에 대한 비판과, 세속화된 시대와 그 기득권을 유지하기 위한 자들의 술수에 대한 비난과 폭로. 이 책 한 권으로 그의 사상과 철학을 완전히 이해할 수는 없더라도 '니체가 이런 사람이구나' 정도는 조금은 알 수 있게 되지 않을까.

<아름다움에 대하여>, <삶에 대하여>, <신은 죽었다>, <지혜에 대하여>, <인간에 대하여>, <존재에 대하여>, <세상에 대하여>, <사색에 대하여>, <예술가에 대하여>, <니체를 만난다>라는 열 가지 주제 속에서 니체의 글과 고흐의 그림을 함께 만날 수 있다. 대망의 첫 페이지를 장식하는 것은 역시 <별이 빛나는 밤>. 이건 고흐의 이름도, 작품의 이름도, 아무것도 몰라도 누구나 한 번쯤 접해봤을만한 명작. 아이들이 보는 책에도 종종 등장하는 덕분에 첫째는 무늬가 비슷하기만 해도 고흐의 그림이라며 반가워한다. 그리고 여기에 더해 알아보는 그림 하나는 <슬퍼하는 노인(영원의 문턱에서)>이다.

클래식과 함께 들을 수 있는 어린이용 명화 책에 이 그림과 함께 아주 심금을 울리는 명곡이 등장하는데, 그 음악과 함께 아이들이 즐겨 보는 작품. 이 그림과 함께 한 니체의 말도 걸작이다.

우리들은 어리석게도 비밀을 털어놓는다. 그것이 우리들의 신뢰를 나타내는 가장 확실한 방법이라고 생각한다. 하지만 우리의 친구가 자신에 대한 비밀을 접한 후 겪게 될 고통이라든가 배신감에 대해서는 전혀 신경쓰지 않는다. 그 결과 우리는 오래 사귄 친구를 잃고 만다.

<르픽 가의 빈센트 방에서 본 파리 풍경> 그림과 함께 하는 니체의 말.

현대인들은 인간의 고민을 위선이라고 비난한다. 우리는 너무 빨리 결정하고 있다. 고민이나 사색은 그저 걸어가면서 해치우면 그만이라고 생각한다. 인간은 점차 품위를 상실하고 있다. 인간이 더 이상 생각할 수 없다면 우리는 단지 기계일 뿐이다. 어쩌면 우리 머릿속에 이미 기계가 자리 잡았는지도 모른다. 그 기계의 성능에 따라 우리의 생각과 품위가 결정되는지 모른다.

솔직히 이런 책은 다른 이의 리뷰를 참고하기보다 직접 읽어보기를 권한다. 독자에 따라 매력을 느끼는 부분, 가슴에 와닿는 문장들이 읽는 이의 삶의 궤적에 따라 다를 것이기 때문이다. 흔치 않은 조합의 두 사람에 대해 약간, 어쩌면 깊이 알 수 있는 기회가 되지 않을까.