-

-

시집보내다

오탁번 지음 / 문학수첩 / 2014년 4월

평점 :

절판

한 시절 문학의 천재를 자랑하던 청년이 이제 노인이 됐다. 재학 중 동화를 써서 동아일보 신춘문예, 시로 중앙일보 신춘문예, 졸업한 다음 해에 대한일보 신춘문예 소설 부문에 당선함으로써 트리플 크라운을 달성한 당대 고려대 문과대학의 자랑이었다고 한다. 이이가 모교 국어교육과 교수를 할 때, 시험 바로 전 강의시간에, 시험문제에 (어느 시에 구절이 있다고 들었는데 잊었다.) 은사시나무 잎을 첨부하시오, 라는 것을 낼 테니 가로수로 천지에 널려있는 은사시나무 잎 한 장하고 셀로판테이프를 가지고 오라고 지시를 했단다. 그리고 정말로 시험문제로 냈단다. 딱 두 문제 가운데 하나. 나머지 하나는, 오늘 아침 등굣길의 한 장면을 세밀 묘사하시오, 라던가 아니던가. 문과대가 아니라 사범대 시험문제로. 이이가 1978년부터 장장 30년 동안 모교 교수를 해자시고 은퇴해 몽땅 빠져버린 이 대신에 달그락거리는 틀니를 낀 채로 고향인 충청북도 제천시 소재 천등산 박달재 인근 초등학교 폐교를 하나 사 이름을 ‘원서헌’이라 짓고 촌스럽게 오탁번 문학관 비슷하게 만들었단다. 이이의 수업을 듣기 위해 다른 과 학생들은 물론이고 다른 학교 학생들까지 청강생이 넘쳐흘렀다는 확인되지 않은 소문이 횡행하기도 했으며, 특히 여학생들한테 인기가 무지 좋았다. 이건 사실이다.

젊었을 때 이이의 시를 읽어봤다. 무수하게 널린 시 가운데 그냥 한 무더기를 이룬 정도의 감흥. 역시 신춘문예 당선의 영광은 달에서 내려온 (사람크기의)거대한 몸집의 토끼 아홉 마리가 지하의 회의실에서, 토의를 거치는 대신 제비뽑기로 결정한다는 김희선의 선언(단편 <18인의 노인들>을 참조하시라)이 맞는 것도 같다, 는 정도의 감흥. 그 후로 이이의 시는 젖혀두고 소설, 주로 단편소설을 읽었는데 소설집 <새와 십자가>, <저녁연기>는 그의 시(물론 그가 쓴 시 가운데 극히 일부에 불과하겠지만)와 달리 간결하고 차분하며 정갈한 감정이 참 좋았다. 그 후 단편집 <겨울의 꿈을 날줄 모른다>를 읽었고 벌써 삼십년이 넘는 세월이 흘렀다. 정말 세월 빠르다. 하여간 오탁번의 시집 《시집보내다》는 별로 기대하지 않고, 그저 옛 추억의 자국을 떠올리며 선택해 읽었다. 그리고 대박.

나이를 들어 이제 “맘대로 해도 / 법을 안 어기는 / 뉘엿뉘엿 어스름”이 되면 그동안 시간의 마모 속에서 많은 노 시인들은 주변의 작은 것을 돌보며 젊은 시절엔 차마 알아채지 못한 자질구레한 아름다움을 발견하는 것 같다. 오탁번도 마찬가지다. 시집의 처음을 여는 시로 <비백飛白>을 택해 그는,

간밤에 잣눈 내리고

아침 수은주가 영하 25도까지 내려갔다

만년필 촉의 비유를 쓴

젊은 날의 내가

나 같지 않다

맘대로 해도

법을 안 어기는

뉘엿뉘엿 어스름에

지팡이 그림자만

산 넘어간다

이냥저냥

희끗희끗

비백체飛白体로 몸을 떠는 소나무가

춥다 (부분)

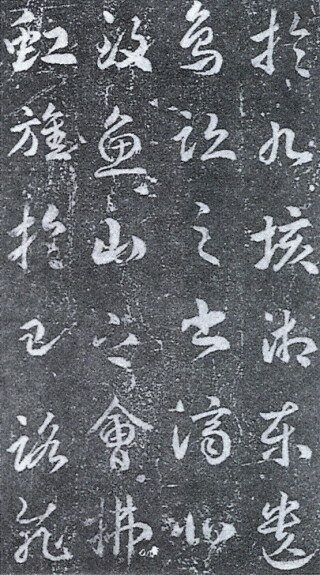

고 노래한다. 정확한 뜻을 모르고 읽어도 독자는 시인의 마음과 눈 내리는 날의 정경이 눈에 선하다. 그런데 “잣눈”이 뭐야? “한 자 깊이가 될 정도로 많이 쌓인 눈”이란 뜻으로 한자어로 척설尺雪이라고 한단다. 그럼 비백체는? 한문의 서체다. 서체라는 건 아는데, 어떤 글씨가 비백체인지는 모르겠다. 그래서 네이버 이미지 검색을 해 글씨 하나를 건졌다. 소나무가 어떻게 몸을 떠는지 글씨를 보고 한 번 상상해보자.

이런 시인의 작품들을 감상할 때, 모르는 단어가 나오면 즉시 사전을 찾아보는 것도 시를 읽는 자잘한 즐거움 가운데 하나다.

이런 시도 재미있다.

우탄치

애련2리愛蓮2里의 본디이름은 한치다 봉양면 공전리로 넘어가는 큰 고개 자구니재, 대치大峙가 있는 동네이다 한치 윗동네는 윗 한치인데 다들 우탄치라고 한다 우탄치, 우탄치, 혀를 굴리다보면 아득한 몽골 초원으로 쑥 들어서는 것 같다

자구니재로 넘어가던 옛길이 이젠 우탄치에서 끊겼다 따비밭 감자 농사는 아예 멧돼지 고라니가 반나마 먼저 잡수신다 산속 명당에서 주무시던 조상님들도 멧돼지 등쌀에 한길 쪽으로 나앉아 자손들 성묫길 기다린다

겨울밤 화투를 치다가 동치미에 국수 말아먹고 바라보는 우탄치의 밤하늘은 캄캄한 몽골의 초원 같다 송아지 낳는 암소의 울음이 꼭 마두금 소리처럼 애처롭다 산 너머 들리는 기적 소리도 우탄치 우탄치 목이 쉰다

이게 전문인데 잠깐 드는 의문은 도대체 2연은 왜 넣었을까, 하는 점. ‘윗 한치’가 ‘우탄치’가 되고, 다시 아득한 몽골 초원으로 확장이 되다가 2연으로 넘어가면 갑자기 멧돼지 고라니가 거덜을 낸 감자밭과 조상님 산소가 등장한다. 그건 옛길이 끊겼기 때문일 것이다. 그래 3연에 다시 옛 먼먼 시간을 되돌려 밤새 화투를 치고 동치미 국물에 국수를 말아먹더니 다시 마두금 소리가 애처로이 들리는 몽골 벌판의 목소리로 우탄치, 우탄치 기적 소리로 울고 있단다.

시를 읽다가 눈물이 질금질금 나게 웃는 일은 정말 오랜만의 경험이다. 이정록의 시집 《정말》을 읽은 후 처음이다. 시집의 2부 첫 작품 <시인과 소설가>에 나오는 장면인데, 같이 한 번 읽어보자.

어느 날 거나하게 취한 김동리가

서정주를 찾아가서

시를 한 편 썼다고 했다

시인은 뱁새눈을 뜨고 쳐다봤다

― 어디 한번 보세나

김동리는 적어오진 않았다면서

한번 읊어보겠다고 했다

시인은 턱을 괴고 눈을 감았다

― 꽃이 피면 벙어리도 우는 것을……

다 읊기도 전에

시인은 무릎을 탁 쳤다

― 기가 막힌다! 절창이네그랴!

꽃이 피면 벙어리도 운단 말이제?

소설가가 헛기침을 했다

― ‘꽃이 피면’이 아니라, ‘꼬집히면’이라네!

시인은 마늘쫑처럼 꼬부장하니 웃었다

― 꼬집히면 벙어리도 운다고?

예끼! 이 사람! 소설이나 쓰소

대추알처럼 취한 소설가가

상고머리를 갸우뚱했다

― 와? 시가 안 됐노? (부분)

오탁번이 김동리를 모셨던 바가 각별했던 모양이다. 시집엔 김동리에 관한 일화가 하나 더 있다. 김동리가 상처하고 소설가 서영은과 재혼을 했는데 이를 두고 시중잡배들 사이에 말이 많았다. 나이 차가 많이 나서. 신기하게 나도 이번에 서영은의 작품을 읽으려고 한 권 골라놓은 참이라 읽기 바로 전에 이런 시를 읊게 됐다. 이런 우연이라니. 김동리와 서영은의 관계를 생각하면서 같이 읽어보자.

할까?

뜰에 활짝 핀 목백일홍이

닭벼슬처럼 빛나는 오후

낮달보다 더 하얀 화선지에

귀거래사歸去來辭가 휘날렸다

혼자서 큰 집 보는 아이처럼

심심해진 서영은이

동리의 허리를 안으며 속삭였다

― 서방님

그는 벼루에 붓을 놓았다

― 하고 싶나? 할까?

그 순간 서영은은

이 세상 하나뿐인

절세絶世의 시인이 되었다

웃기지? 서른 살 차이나 나는 부부의 광경을 생각하면 김동리와 서영은이 만드는 귀여운 정경이 떠올라 내 입 꼬리도 잔잔하게 올라간다. 저절로.

시인이 학교에 다니던 1960년대에 조지훈이 교수로 있었다. 이때 영문과에 다니던 오탁번도 국문과 교실에 들어가 조지훈 강의 깨나 들었던 모양이다. 그래 <지훈유감>이란 시에서 조지훈의 색다른 면모를 소개하기도 한다.

한 학기에 잘해야

예닐곱 번 강의실에 들어오는 지훈이

어느 날 심각한 표정으로 말했다

― 내가 왜 조지훈인지 알아?

학생들이 암말도 안 하면

그는 껄껄 웃으면서 말했다

― 조지 훈훈해서 조지훈이야! (부분)

요새 시인도 시는 이렇게 썼으면 좋겠다. 쉽고 그림이 그려지며, 간결하게. 간결하다는 건 짧다는 뜻이 아니라 시의 길이도 포함해 내용도 간결했으면 하는 바람이다. 물론 이제 시가 더 이상 아름다울 필요는 없다. 그래도 이제 아프고, 피를 토하고, 외롭고, 울고, 벽에 막히고, 자해하는 시들을 읽기에, 나는 피곤하다. 오탁번의 시들을 읽어보시라. 세상에는 여전히 작고, 예쁘고, 자붓자붓하고, 되똥거리는 무수한 것들이 숨어 있다는 걸 알게 되리라.