-

-

엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 ㅣ 민음사 모던 클래식 4

조너선 사프란 포어 지음, 송은주 옮김 / 민음사 / 2009년 11월

평점 :

절판

2차 세계대전 말기 연합군에 의한 드레스덴 폭격, 그리고 2001년 여객기에 의한 뉴욕 무역센터빌딩 테러. 두 사건의 공통점은 놀랄 만한 수의 민간인 희생이다. 책은 우연하게도 두 사건의 희생자가 된 독일 출신 미국 이민가정을 이야기하고 있다. 소설은 아홉 살짜리 똑똑한 소년 오스카 셸의 시각으로 쓰여 있다.

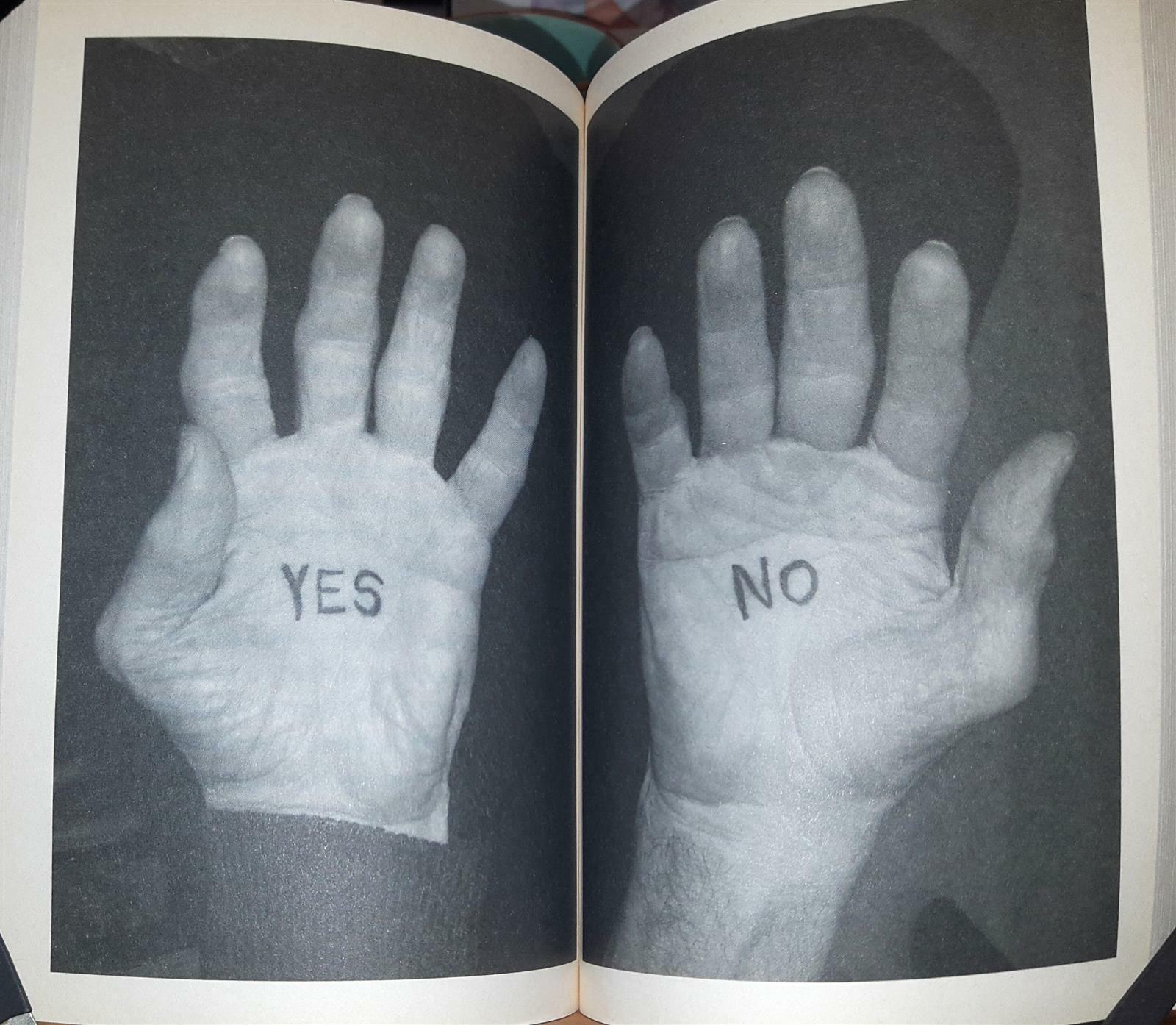

나날이 비슷한 일상을 살고 있던 가족. 전쟁 중이지만 그나마 평화로운 날들이 계속됐던 독일 남동부의 오랜 도시 드레스덴에, 갑자기, “엄청나게 시끄러운” 소리와 함께 무차별 폭격이 벌어져 어쩌면 큰 고모가 됐을 지도 모를 아이를 배에 담고 있는 할아버지 토머스의 약혼녀가 흔적도 없이 사라져버렸다. 56년 후 평화로운 가을의 어느 화요일 오전 세계무역센터 쌍둥이 빌딩을 두 대의 보잉기가 각각 들이받아, 나, 아홉 살짜리 아들과 함께 엉뚱한 발명을 하고 우주 창조에 관해 토론을 하던 아빠가 한 순간에, 흔적도 없이 사라지는 일이 일어났다. 할아버지 토머스 셸은 드레스덴 폭격으로 자신보다 더 사랑하는 애나와, 애나의 태중에 있던 아이가 사라져버리는 충격을 이기지 못해 발음기관에서 단어가 사라지기 시작한다. 어느 날 갑자기 ‘그리고and'란 말을 할 수 없어서 할 수 없이 ’앰퍼샌드ampersand(&)‘을 써서 “커피 앰퍼샌드 단 것 주세요.”라고 해야 했으며, 이튿날엔 ’...하고 싶다‘란 말이 나오지 않아 대신 ’욕망하다‘로 이야기 했다. 이어서 ’지니다‘ ’일기장‘ ’연필‘ ’잔돈‘ 등을 말할 수 없었다. 이런 걸 ’실어증失語症‘이라 하나? 그래서 토머스는 의사소통을 위해 왼 손바닥엔 ’YES‘, 오른 손바닥엔 ’NO‘라고 문신을 새기기에 이른다.

가장 많이 쓰는 말이 이 두 가지라서. 그리고 늘 공책을 가지고 다니며 자기가 하고 싶은 말을 연필로 쓴다. 이렇게.