0. 변화라는 것은 ‘나‘라면 하지 않을 일들을 하고 있는 것이 아닐까. 시라고는 교과서에서나 마주하는 것이었지 내가 따로 읽는 것은 아니었는데, 시간이 돌고 돌아 끝없어 보이는 여러 번의 바퀴를 돌고 돌아 이 자리에 오니 이상스럽게도 시라는 이름으로 자기를 나누는 이들의 애상이 눈에 밟힌다.

윤동주는 어쩌면 내가 요새 한국 근현대사에 관심이 많아져서 그럴지 모른다. 겨우 백년 전 일인데, (우리는 일만년전의 과거까지 공부하고 있으니 백년이라 함은 정말 얼마 안 되는 한 줌의 시간 아닌가.) 그와 내가 조금만 시간의 조각이 맞아졌더라면 내가 그의 시간을 살았을 수도 있고 그가 나의 시간을 살았을 수도 있는 것인데, 우리는 정말 옷깃이라도 스쳤을 수도 있는데, 그는 과연 어떤 마음으로 살았단 말인가?

기형도도 마찬가지다. 그의 글을 읽으며 믿을 수 없었던 점은 그의 글에서 시대를 읽을 수 없었다는 것이다. 기형도는 1960년 생으로 우리 부모님 뻘이다! 단지 29살에 죽어 박제가 된 탓에 백년 전 사람인 윤동주나 그나 내겐 별 차이 없는 문학인인 것일 뿐. 그 역시 어떤 마음으로 살았단 말인가?

왜 나는 과거를 산 그들의 마음을 읽으려 하는 것일까. 왜 나는 그들의 글을 알려고 하는 것일까.

왜 나는 굳이 그들의 글자락이라도 스쳐지나가 그들의 말을 들으려 하는 것일까.

사람들은 참 솔직하지 못해서, 같은 시간과 공간을 산다 해도 우리는 서로를 알지 못한다. 그러나 문학인들은 적어도 예술로는 참 솔직해서, 그들은 시공간을 뛰어넘어 우리와 소통한다. 나는 영혼의 진실을 듣고, 위안을 얻고 싶었다.

하지만 그 영혼의 진실이 다 같은 식으로 느껴지는 것은 아니다.

나와 결이 다른 윤동주로부터는 사모하는 마음이 생기고, 나와 결이 비슷한 기형도에게는 연민과 공감이 생겼으니까.

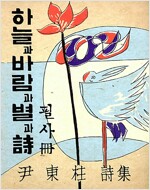

1. 윤동주의 시집을 읽고

윤동주의 글을 읽노라면 한 번도 보지 못한 만주벌판의 허연 눈발과 극심한 추위만 떠오른다. 그곳에서 작은 집에 앉아 초롱불에 의지하고서는 창백하고 파리한 얼굴로 훨훨한 존재론적 아픔을 글로 푼 소년이 보인다. 윤동주는 결국 끝까지 소년이었다. 그의 글에는 성적이고 자연적인 것들이 제거되어 차마 마주 보지 못한 사랑 이야기가 만연하다. 그가 집중한 것은 욕망의 대상, 분노의 상대 같은 외면의 요소가 아니다. 그는 그것들을 통렬히 보려 한 것이 아니고 자기 자신을 보려 했다. 부끄럽고 괴로운 자기 안의 소리를 잘 들으려 했다. 내면의 소리를 그가 잘 들을 수 있던 이유는 그의 마음에 잡음이 많지 않고 깨끗해서이다. 순결함을 사람에게 감히 묘사하는 것은 어찌 보면 무례할 수도 있지만 그는 적어도 시적으로 그러한 사람이다. 잎새에 지는 작은 바람에도 괴로워 하는 그의 고통은 숭고하여 보는 이로 하여금 절로 우러르게 된다. 벌판의 눈발과 같이 시퍼렇게 차가운 내면이 그에겐 지옥이 되어 만사 형벌과 같아도 그는 그것을 인간으로 태어나 당연히 지는 짐이라 생각하고 결연히 목덜미를 드러내며 예수,

와 같이 그곳에 서 궁극에는 잔학한 외부의 탄압에도 굴하지 않고 자신의 순연함을 지키다 비극적으로 죽었다.

그의 죽음에 경의를!

그의 시가 더욱 숭고하고 아름다워지는 이유는 그의 괴로움과 아픔이 가식이 아니라 진정이었음을 스스로 보인 까닭이다.

2. 기형도의 전집을 읽고

기형도는 반면 깨끗한 내면이 아니라 시궁창과 같아 괴로운 사람이다. 스물아홉에 죽었건만 그가 적은 글들은 나이를 짐작하기 어려울 만큼 깊고 시커매 우리는 그의 글을 읽을 때 늪으로 초대되는 것과 다를 바 없다.

시인으로 유명하지만 나는 그의 산문이 더 좋았다. 시인으로서 생경하면서도 아삭아삭 질감이 살아있는 표현이 냉소적이고 자학적인 이야기와 섞이니 그가 살아생전 얼마나 울적했을까 상상하기 쉬웠다.

그는 매번 울고 싶고 죽고 싶구나 생각하니 종로 심야극장에서 남은 삶을 홀연히 버리고 뇌졸중으로 죽었다. 그가 만약 살아 21세기를 보았다면 어떤 글이 나왔을까 궁금하다.

다른 어떤 글을 떠올릴 것 없이, 그의 시나 산문을 합친 전집을 보면 결국 우리는 그 모든 글의 조각조각들이 다 그라는 한 시커먼 영혼에서 누출된 어둠임을 알 수 있다. 더욱이 그가 좋은 이유는 그의 우울함엔 군더더기가 없다는 점이다. 그는 명확히 직시하고 있고, 과장하지 않는다. 그래서 그의 우울함이 나와 소통할 수 있다. 그에게는 아픔이 많고 절망도 많은데, 그럼에도 불구하고 자기기만을 하진 않는다.

시와 관해서도 그러다. 참회록이라는 수필에서 이리 말한다.

˝시는 인간을 구원할 수 있는 것일까. 그것은 우문이다. 구원할 수 있다 혹은 없다의 구분은 이미 시에 기능이나 효용의 틀을 뒤집어씌운다. 따라서 어떠한 예술 장르가 최초에 성립되었을 때 본연적으로 갖는 기능이란 두말할 필요 없이 있음에 귀착한다. 따라서 이러한 질문은 그 질문이 던져져야 하는 상황과의 투쟁을 의미한다. .... 시가 구원으로서 군림해야 할 지금의 위치는? 그 설정 방향은? 이렇게 생각하다 보면 따분하고 졸릴 뿐이다. 그런데 평자들이나 고고한 시인들은 이러한 문제를 끌까지 물고늘어진다. 사회학, 철학, 심리학, 심지어 컴퓨터까지 동원하여. 시는 시다. 그리고 말이다. 그리고 누군가가 얘기하고 듣는다. 그리고 감동한다. 감동? 감동...˝ p331

그래, 시는 시다. 그는 청년이었다. 어느 정도 세속의 때에 물들여졌던 그는 결국 나름의 도를 깨닫고 죽은 것이다. 시는 시다. 우리는 가끔 다른 언어를 동원해 설명하지 못할 것을 설명하려는 노력을 쉴 필요가 있다.

4. 요절한 이들에게 경배를. 그들이 더 살아 어떤 글을 적었을까 궁금해하지 말자. 이들은 지금도 살아있고, 나는 그들을 만났다.