월요일에는 서울에 다녀왔다. 피곤함과 휴식을 핑계로 잠깐씩 졸고 있다. 서울이라는 공간에 잠깐 머물렀다. 온전히 나를 소모하고 돌아왔다. 높은 빌딩들과 한강을 바라보며 이곳에서 나는 살 수 없는 존재가 되었다는 걸 확인했다. 한때는 서울에 볼 일만 있으면 어떻게든 친구를 만나고 서울을 즐기기도 했다. 젊었기 때문이었을까. 복잡한 도로를 바라보는 것만으로도 나는 길을 잃은 미아였고 출구를 찾지 못하는 미로에 갇혀 어찌할 바를 모르는 어른이었다. 서울을 향할 때는 무척 초조하고 불안했지만 서울과 이별을 하고 집으로 돌아오는 길은 이상하리만치 평온하고 편안했다.

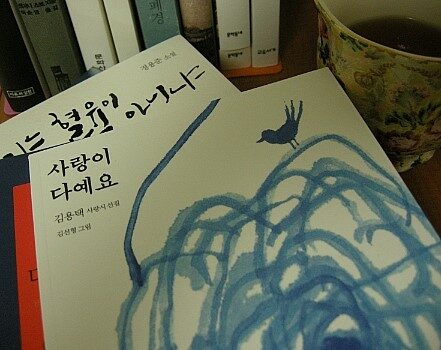

어제는 감자와 양파를 볶아 카레를 만들었다. 요리를 잘 할 줄 모르니 때로 카레는 정말 요긴하다. (그래서 오늘 저녁엔 돈가스를 튀겼다.) 노란 카레를 보면 기분이 좋아지는 이유도 있다. 추석 선물을 주문하기도 했고 끼니마다 커피를 마셨다. 올 초에 커피를 줄이겠다고 했는데 일정 부분 지키는 셈이다. 책도 많이 읽고 많이 쓰기로 했는데 그건 잘 모르겠다. 읽고 싶었던 소설 <우리는 혈육이 아니냐>를 선물 받았고 제목처럼 사랑스러운 김용택 시인의 시집 <사랑이 다예요>를 읽는다.

입맞춤

달이 화안히 떠올랐어요.

그대 등 뒤 검은 산에

흰 꽃잎들이 날았습니다.

검은 산 속을 나와

달빛을 받은

감미롭고도 찬란한

저 꽃잎들

숨 막히고, 어지러웠지요.

휘황한 달빛이야 눈 감으면 되지만

날로 커가는 이 마음의 달은

무엇으로 다 가린답니까.

지금

지금 내 곁을 스치는

작은 바람결에도 나는 당신을 봅니다.

봄바람인걸요.

지금 내 곁을 스치는

작은 바람결에도 나는 당신을 봅니다.

꽃이 핀걸요.

지금 내 곁을 스치는

작은 바람결에도 나는 쓰러집니다.

당신인걸요.

서울에 대한 모든 것이라 할 수 있을 <메트로폴리스 서울의 탄생>도 조금씩 읽는다. 그리고 인문 메달을 받은 줌파 라히리의 <이 작은 책은 언제나 나보다 크다>를 기다리고 있다. 내일이면 안아볼 수 있을 것이다.

다음에 서울에 올라가게 되면 누군가를 만나야겠다고 생각했다. 당신일지도 모르는데 괜찮나요?