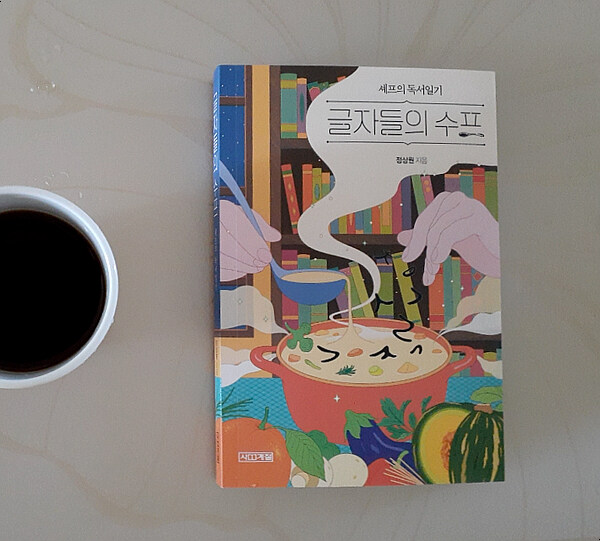

아침저녁으로 선선해지니 따뜻한 커피를 마신다. 두 손으로 커피잔을 감싸 안고 커피를 마시면서도 방송에서 냉면이나 팥빙수가 나오면 절로 침이 고인다. 하나의 계절이 지나고 다른 계절이 오고 있다는 걸 가장 가까이서 느끼는 게 식탁이다. 요즘 생각나는 건 고구마 줄기 볶음이다. 이맘때 먹을 수 있는 맛, 때에 따라 생각나는 맛이 있는 것처럼 어떤 음식이나 상황에 떠오르는 책들이 있다. 가을이 시작되면 흐릿한 기억 속 한수산의 장편소설 『가을 나그네』가 생각난다. 이처럼 책이란 시나브로 일상으로 스며드는 힘을 지녔다. 여기 그 순간을 포착해 아름다운 문장과 철학적 사유와 맛으로 소개하는 책이 있다. 셰프 정상원의 독서일기 『글자들의 수프』가 그것이다.

셰프 전성시대라 해도 좋을 만큼 셰프의 활약이 두드러진 시대다. 방송 프로그램에 셰프의 등장은 익숙하고 요리가 아닌 예능에서 익숙하게 볼 수 있다. 그럼에도 나는 저자를 알지 못했기에 그가 들려주는 책 이야기가 반갑고 특별했다. 그가 소개하는 책은 독특한 요리의 맛이 있고 작가의 일생과 근황, 작품에 대한 배경까지 풍부하다. 한 권의 책을 다채로운 맛으로 느낄 수 있다. 말 그대로 저자는 독서 고수다. 때문에 그 모든 것을 흡수하기가 버거운 면도 있다. 어떤 책은 내용이 아닌 음식의 재료만 기억에 남기고 하고 어떤 책은 문장 한 구절만 남고 어떤 책은 몰랐던 작가의 일생 한 부분이 남는다. 어쩌면 이것이 이 책의 매력일 수도 있지만 말이다.

셰프의 독서일기이니 음식 이야기를 빼놓을 수 없다. 때문에 표제인 <글자들의 수프>가 등장한 로맹 가리의 『새벽의 약속』은 무척 인상적이다. 그 소설을 읽지 않은 나에게는 더욱 그럴 수밖에. 로맹 가리의 소설 속 장면을 모티브로 만든 요리라니. 단호박과 오렌지를 넣어 오랜 시간 끓인 수프가 그것이다. 단호박과 오렌지가 합쳐지면 어떤 맛이 될까. 나만의 소설 속 한 장면을 요리로 승화시킬 수 있다니. 이러한 사연을 몰라도 메뉴판에서 <글자들의 수프>를 발견한다면 나 같은 독자는 그것을 주문할 것이다. 이처럼 저자는 일상의 평범한 순간에 곁들인 음식 재료나 요리로 시작하여 자연스럽게 책으로 연결시킨다. 축구를 볼 때 쥐포를 먹는 일상은 쥐포가 삼천포항에서 처음 만들어지기 시작했다는 정보를 알려준다. 쥐포를 좋아하는 나는 반색한다. 다음에 쥐포를 구매할 때 제품 설명에 삼천포가 있다면 그 제품을 구매하리라. 놀랍게도 그가 쥐포와 함께 소개하는 건 박재삼 시인의 시였다. 시와 삼천포와 쥐포의 완벽한 조합인 셈이다.

항구의 겨울바람은 당연히 일어나는 일들을 멈춰서게 하고 밋밋했던 것들 사이에 시간의 주름을 만든다. 그리고 그 사이에 상상하지도 못한 놀라운 비밀을 눌러 담는다. 세상에 없던 맛과 향이 쥐치의 살결 사이로 천천히 스며든다. 쥐포는 바람이 멈춘 시간의 맛이다. (91쪽)

내가 읽은 소설 목록이 겹쳐지는 부분은 언제나 반갑고 기쁘다. 이맘때 가장 아름다운 풍경인 메밀밭의 주인공 이효석의 단편 「메밀꽃 필 무렵」, ‘긍게 사람이지’로 남은 정지아의 『아버지의 해방일지』, 막연하게 언젠가 읽겠지 하며 1,2권만 읽은 마르셀 프루스트의 『잃어버린 시간을 찾아서』, 읽는 내내 추억의 맛이 그리웠던 황석영이 들려주는 음식 이야기 『황석영의 밥도둑』, 잔망스러운 소녀를 꿈꿨던 어린 시절의 나를 떠올리는 황순원의 『소나기』가 그랬다.

그런가 하면 소시지 하나로 독일 철학과 문학을 말하는 하이데거 『존재와 시간』은 소시지를 안주로 맥주를 마시며 읽고 싶은 철학 책이 된다. 은행나무가 스무 살이 되어서야 서로를 알아볼 꽃을 피운다는 사실과 함께 온 소설은 쥘 베른의 『녹색 광선』이다. 소장하고 싶은 책을 만드는 동명의 출판사의 소설 목록도 따라온다.

서쪽으로 대서양을 품은 유럽 바닷가 마을들에는 녹색 광선에 대한 일관된 전설이 있다. 일몰을 바라보다 녹색 광선을 만나면 그 순간 에피파니처럼 관계에 대한 많은 고민의 정답을 찾을 수 있다고 한다. 그러나 정답이 있다 한들 그를 찾지 못한다면 무슨 의미가 있겠는가. 또 그녀를 만난다면 정답이 무슨 소용이겠는가. (145쪽)

『글자들의 수프』를 읽고 나면 맛있는 수프를 맛있게 음미한 기분일 것이다. 어디 수프뿐일까. 저자가 직접 발로 찾은 소설 속 지역이나 해외까지 곳곳을 여행을 끝내고 정리하는 마음이 들지도 모른다. 좋은 재료로 잘 차려진 식사를 마치고 배부른 느낌이다. 이 가을엔 셰프가 차려준 독서 식탁에 앉아보는 건 어떨까? 색다른 맛이 당신을 기다리고 있을 것이다.