-

-

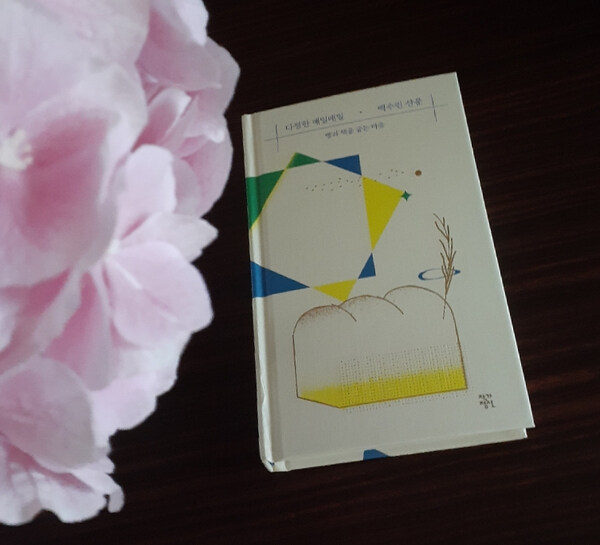

다정한 매일매일 - 빵과 책을 굽는 마음

백수린 지음 / 작가정신 / 2024년 7월

평점 :

개정판으로 다시 만난 백수린의 『다정한 매일매일』에서 나는 다른 문장에 오래 머물러 있었다. 같은 부분에서, 같은 문장에 밑줄을 그었을 거라 여겼는데 놀랍게도 아니었다. 읽으면서 그래, 이런 이야기가 있었지 더듬더듬 기억이 나긴 했다. 4년이라는 시간 탓일까. 빵과 소설 쓰기로 둘러싸인 백수린의 일상에서 빵이 아닌 소설, 그러니까 소설과 삶에 대한 부분에 글이 좋았다.

나의 한계를 알지 못한 채 하고 싶은 마음이 흘러넘쳐 시작했으나 남들이 능숙해지도록 혼자 여전히 서툴고 쩔쩔매는 일. 남들 앞에 선보여야 할 때면 늘 자신감이 없지만 결과물이 어떻든 그만둘 생각이 좀처럼 들지 않는다는 점에서 내게 소설 쓰기와 베이킹은 어쩌면 아주 닮은 작업. (24쪽)

백수린에게 빵을 굽는 일, 소설을 쓰는 일은 사랑하는 일이다. 사랑하는 일이라고 해서 언제나 즐겁고 기쁘고 만족스러운 일은 아닐 것이다. 노력한 만큼의 결과가 나오지 않아 속상하고 의도한 것과 다른 완성도에 절망한다. 그럼에도 여전히 사랑하고 놓을 수 없는 일이 있다는 건, 행복한 일이다. 행복한 삶을 사는 것이다. 그런 마음을 읽었다. 그런 마음이 곳곳에서 내게 말을 걸었다. 다양한 빵과 에피소드와 곁들인 책 소개를 읽으면서 낯선 빵을 검색하며 맛을 상상하기도 했다.

초판으로 읽었을 때 느끼지 못한 어떤 감동을 뒤늦게 발견했다. 그건 레이먼드 카버의 『대성당』을 이제 읽었기 때문이다. 그러니까 「별것 아닌 것 같지만, 도움이 되는」 단편을 알고 좋아한다는 말이다. 깊은 절망과 고통의 연속이 삶이라는 걸 안다. 이런 문장에 고개를 끄떡일 수 있다. 어둡고 힘든 시절의 내게 건넨 소중한 이의 마음을 떠올릴 수 있다.

우리를 살게 하는 것은 어떤 힘일까? 나는 삶이 고통스럽거나 누군가의 불행 앞에서 무기력한 마음이 들 때 이 소설 속 빵집 주인이 건넨 한 덩이의 빵을 떠올리곤 한다. 어떤 의미에서 내게 소설 쓰는 일은 누군가에게 건넬 투박하지만 향기로운 빵의 반죽을 빚은 후 그것이 부풀어 오르기를 기다리는 일과 닮은 것도 같다. (28쪽)

다시 읽었을 때 처음 읽은 것 같은 느낌이 드는 부분도 있었다. 세상에나 정말 그랬다. 장마철에 읽어서 그랬을까. 윌리엄 트레버의 『비 온 뒤』가 읽고 싶어졌다. 백수린의 말대로 트레버는 사건의 구체적인 설명을 하는 대신 흐르는 대로 일상을 묘사하는데 그게 정말 우리의 삶이 아닌가 싶은 거다. 어떤 일들은 애를 써도 설명할 길이 없으니까. 폭우의 시간이 지나가길 기다려야 하는 것처럼. 아무것도 할 수 없다는 걸 인정해야 할 때를 마주하는 게 삶이니까.

그런 마음은 존 윌리엄스의 『스토너』로 연결된다. 교수로 성공했다고 할 수 없고 아내와 불화한 삶. 그러나 그가 원하는 문학의 삶은 놓지 않았다. 무언가 포기하지 않는 단 하나의 존재가 있다면 그것만으로도 충분한 게 우리네 삶일지도 모른다.

세상은 불확실한 일들로 가득하지만 단 하나 분명한 것은, 당신과 나는 반드시 실패와 실수를 거듭하고 고독과 외로움 앞에 수없이 굴복하는 삶을 살 것이라는 사실이다. (252쪽)

나만의 빵과 어울리는 나만의 책을 골라보고 싶다. 빵의 자리엔 다양한 것들이 대신할 수 있다. 좋아하는 과일, 좋아하는 음식, 나처럼 좋아하는 잔을 골라도 좋겠다. 아마도 이 책을 읽은 이라면 같은 생각을 했을 것이다. 읽고 다른 무언가로 확장하는 책 읽기는 얼마나 뿌듯한가. 그냥 제목처럼 다정한 글이며 매일매일 한 꼭지씩 읽어도 충분한 책이다. 읽을 때마다 좋아하는 빵, 처음 만나는 빵을 먹어도 좋겠다. 빵을 좋아하는 친구에게 빵과 함께 선물해도 멋지겠다.

초판을 읽고 나는 부드러운 식빵 같은 책이라고 했는데 개정판을 읽으면서는 어렸을 적 엄마가 만들어준 술빵이 생각난다. 구할 수 있는 재료로 엄마가 최선을 다해 만든 빵이다. 그때 엄마의 삶을 닮은 빵 같다. 어떤 삶을 살든 최선을 다하는 일, 그 안에서 기쁨의 맛을 만들어내는 일. 백수린 작가가 전하고 싶은 것도 다르지 않을 것 같다.

소설이 삶을 닮은 것이라면, 한길로 꼿꼿이 가지 못하고 휘청휘청 비틀댄다 해도 뭐 어떤가. 내가 걷는 모든 걸음걸음이 결국엔 소설 쓰기의 일부가 될 텐데. 길 잃고 접어든 더러운 골목에서 맞닥뜨리는, 누군가 허물처럼 벗어놓고 간 쓰레기들과 죽은 쥐마저도 내 빵이 필요한 이스트나 밀가루가 될 텐데. (71쪽)