-

-

나무들의 밤 (5쇄) ㅣ The Collection 3

바주 샴 외 지음 / 보림 / 2012년 7월

평점 :

세상에서 가장 소박한 행복을 만나고

싶을 때, 집 근처 공원으로 발길을 돌리곤 한다. 공원이라 부르기도 우스울만큼 작은 곳이지만, 그곳을 향할 때면 왠지 모를 설렘이 인다. 싱그런

이파리를 흔들며 춤추는 연녹색의 향연은 생각보다 큰 위안을 준다. 생명의 찬란함을 드러내는 나무는 그래서 내 경탄의 대상이다. 만약 누군가 자연을 대표하는 개체를

하나만 들어보라 한다면, 난 서슴없이 나무를 들겠다. 지극히 수동적이면서도 소리없이 주변을 변화시키고 생명을 살리는 나무야말로 자연의 생명력과

역동성을 가장 잘 보여주니 말이다.

나무에 대한 내 일방적 사랑이

커져갈 때 '나무들의 밤'을 접하게 되었다. 무엇보다 제목이 매력적이었다. 검은 종이 위에 일일이 사람 손으로 작업하는 실크 스크린이라 책마다

색감이 다르다고 했다. 그래서 세상에 하나밖에 없는 책이 된다고 했다. 하나밖에 없는 책이라니...그러나 내가 더 강하게 매료된 이유는 다른 데

있다. 나무와 책이 공통으로 가진 물성 때문이었다. 그 어떤 것도 품어줄 수 있는 이 둘의 넉넉함과 깊음이 좋았달까.

3,100권 중 16번째라는

책이 마법처럼 다가왔다.

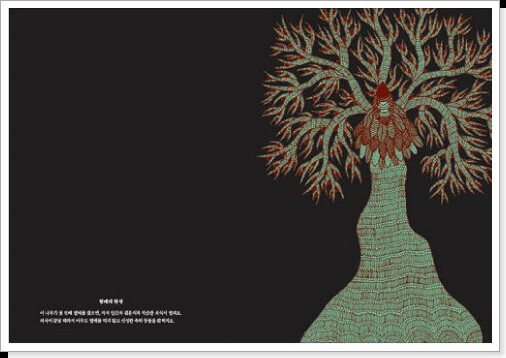

책은 예상보다 더 독특했다. 힌두

문화가 무엇인지를 단번에 짐작할 수 있을만큼 아우라를 강렬히 뿜어냈다. 다름의 이질감이 특별함으로 다가왔다. 우리 문화권에서는 결코 나올 수 없는

그림체와 이야기들이 기다렸다는 듯 튀어나왔다.

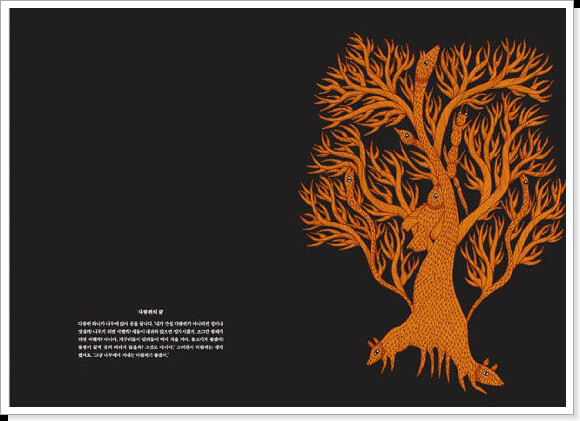

땅이 다르고 문화가 다를 때 이런 상상과 이야기들이 나올 수 있다는 것이 희한하기만 했다. 비주 샴, 두르가 바이, 람 싱 우르베티라는 세 명의

작가가 표현해 내는 인도 중부 곤드족의 미술은 한번도 접하지 못한 환타지의 세계로 나를

이끌었다.

" 인도 중부 곤드족의 미술과

민담을 옮긴 이 화려한 책은 복잡한 나무 그림이 모든 페이지를 가득 채우고 있어요. 옛날부터 숲 속에서 살아온 곤드족은 나무들이 삶의 중심이라고

믿어요. 한낮에 나무는 열심히 일하면서 모든 생명체에게 그늘과 안식처와 양분을 제공해 주지요. 그리고 밤이 되어 한낮의 방문객들이 모두 떠나가면

나무에 사는 정령들이 모습을 드러내요. <나무들의 밤>은 쉽게 잊을 수 없는 밝게 빛나는 정령들의 모습을 그려 내고 있어요."

뒷 표지

소개글

그들이 표현해 내는 나무는 화려한

색깔과 유혹적인 색감을 바탕으로 태초의 신비와 감춰진 이야기를 담아내고 있었다. 뱀여신이나 누에, 다람쥐의 거처가 되기도 하고 신을 위해

노래하거나 술 또는 약이 되기도 했다. 뿐 아니다. 어려움에 처한 사람과 짐승을 보호해 주기도 하고 인간에게 양식을 공급해 주기도 하며, 조물주나 인간의

거처가 되기도 했다. 또 삶의 구체적 용도로 쓰이기도 했다. 그들이 그린 나무는 저 멀리 떨어져 있는 수동적 생명체로서의 나무가 아니라

삶과 의식에 밀접히 연결된

나무였고, 삶을 주관하고 보호하기도 하며, 정령들의 거처가 되기도 했다.

곤드족에게 나무는 내가 바라보는

나무와 너무 달랐다. 그들에게 나무는 삶을 지탱할 수 있도록 보호해주는 따뜻한 보금자리였고, 생명을 이어갈 수 있는 터전이었으며, 다른 생명체와

더불어 살 수 있는 공간이었다. 신기하고 변화무쌍하며, 무엇이든 꿈꿀 수 있는 소망의 자리이자 수호신이기도

했다. 나무에 대해 이토록 강력한 힘을

부여한 책이 얼마나 될까? 이들의 지독한 애니미즘을 감지한 후 원시종교의 세계에 갇혀 있는 우둔함을 살짝 지적하고 싶었던 나는 조용히 손들고

말았다.

언제부턴가 우리는 자연과 격리된 채 살고있다. 스마트폰이

차지한 자리는 삶에 이미 큰 구멍을 내었고, 우리의 삶을 제멋대로 휘두르고 있다. 문명이란 미명 아래 첨단을 향해 무섭게 치달리는 우리에게 이

책은 잠시 쉬어가라는 곤드족의 초청장이다. 이들의 권유는 지친지도 모른채 사는 우리에게 나무의 품 속에 한 호흡을 고르라는 간절함으로 가득하다.

흙에서 와서 흙으로 돌아갈 우리에게 나무는 변치않는 물성으로 영혼에 위로를 줄 수 있는 마지막 보루이다. 지쳐 떨어지기 전에 숲으로 가보자.

그리고 책으로 들어가보자. 그속에 상상도 못했던 태초의 우리를 만날 수 있다.