-

-

작은 가게 디자인하기

임나리 지음 / 디자인하우스 / 2012년 2월

평점 :

절판

요즘은 어디를 들어가도 인테리어가 잘 되어 있다. 그 곳의 업종이 무엇이든지 간에 인테리어에 신경 쓰지 않고 개점하기는 힘들기 때문이다. 인테리어가 잘 된 곳에 들어가면 마치 근사한 대접을 받은 것처럼 기분이 좋아진다. 이제 인테리어는 심미적 효과나 기능적인 공간의 활용 뿐 아니라 사업의 성패까지도 가늠하는 결정적 요인이 되었다.

내가 이렇게 인테리어에 관심을 갖게 된 데는 이유가 있다. 2006년 초여름, 대치동에 예전부터 꿈꾸었던 조그마한 공간을 가진 적이 있다. 당시 내가 하려던 건 글과 관련된 일이었는데, 컨셉을 명확하게 잡지 않은 상태에서 일을 벌렸다. 장소도 처음엔 목동을 생각했다 대치동으로 가게 됐고, 개원했던 곳도 원래 가려던 곳은 아니었다. 처음 제의가 들어왔던 장소는 내스스로 자신이 없었다. 지금와서 생각해보면 그 곳이 가장 적합한 곳이었는데, 그 때는 감당하기 어렵게만 느껴졌다. 분명한 목표도 없이 그간의 이런 저런 경험을 바탕으로 하면 잘 되지 않을까 라는 막연한 생각으로 나는 일을 진행했다.

나만의 철학이 없다보니 오로지 '어떻게 하면 예쁘게 꾸밀까'라는 생각만 했다. 앞선 감각을 보여주고자 일본에 가서 소품도 사오고, 명함과 인쇄물을 제작하기 위해서 공항문구점을 뒤져 귀여운 디자인이 들어간 문구류도 골라왔다. 그래도 뭔가 모자라는 것 같아 백화점을 들르고, 고속버스 터미널 지하 상가도 수시로 갔다. 디자인에 대한 내 방향성은 분명 문제가 있었다. 당시 나는 가시적인 것에만 관심이 있었지 진짜 드러내고 부각시켜야 할 것이 무엇인지에 대해 정리가 되어있지 않았다. 그러다보니 선택하기가 매우 어려웠다.

게다가 신경써야 할 부분이 너무 많았다. 남편의 반대를 무릅쓰고 한 일이라 여유 자금도 넉넉치 않았고, 마음도 편치 않았으며, 하나부터 열까지 모든 일이 내 선택을 기다리고 있었다. 그나마 가지고 있던 원래 계획도 사람들의 말에 끌려다니면서 내부 공간의 컨셉이 변형되고 말았다. 아기자기하게 꿈을 주는 공간으로 꾸미려했던 내부 공간은 모던한 사무실 분위기가 나게 됐고, 전체적으로 깔끔은 했으나 뭔가 부족한 느낌을 지울 수 없었다.

결국 오픈은 했지만 몇 달 못가 접어야 했다. 그래야 더 이상의 손실을 막을 수 있었다. 뒷처리 또한 만만치 않았다. 집기와 물품을 정리하려고 보니 이미 중고가 되어있었다. 헐값에 파느니 차라리 좋은 일 하는 곳에 기증하는 게 나을 것 같아 기증을 했다. 몇 번 써보지도 못한 기기와 각종 집기는 이미 내 손에 없었지만 할부는 계속해서 물어야 했다. 또한 임차인이 들어오지 않아 월세도 계속해서 나갔다. 물론 보증금이 있으니 그나마 다행이었지만 대치동의 임대료는 만만치 않았다. 마무리가 될 때까지 얼마나 마음이 아팠던지는 이루 말로 다 할 수 없다. 세상 물정도 모른채 꿈에만 젖어 경솔했던 나는 내 선택에 대한 댓가를 톡톡히 치뤄야 했다.

그 이후 나는 인테리어와 장소라는 공간에 더 관심을 갖게 됐다. 그래야 다음 번에 같은 실수를 하지 리라 여기고는 꾸준히 돌아다녔다. 나중에 내가 다시 하려는 일을 위해서 내 감각을 높여야 했다. 그런 연유로 이 책은 아주 쉽게 읽혔고 재미도 있었다. 또한 작은 가게라는 제목이 부담을 덜어주었다. 나는 큰 것이 불편하기 때문이다. 우선 큰 것을 잘 꾸려갈 자신이 없고, 그릇도 안될 뿐 아니라, 무엇보다 능력이 없기 때문이다. 작다는 말이 주는 편안함 때문에 마치 내 일을 하는 양 마음을 다해 읽었다.

카페 잇

이 책은 서울에 있는 디자인이 톡특한 11 곳의 가게를 소개하고 있다. 업종의 종류와 점포의 크기, 컨셉이 다른 다양한 가게들을 보는 맛이 꽤 쏠쏠하다. 맨 앞장에 소개된 '카페 잇'은 13평짜리 점포로, 가정식 밥과 커피를 엮어서 밥을 파는 카페다. 점포가 좁으니만큼 주인장은 동선의 활용에 신경을 썼고, 최소한의 공간에 최대한의 효율성과 절제미를 살리는 데 주력했단다.

카페 잇

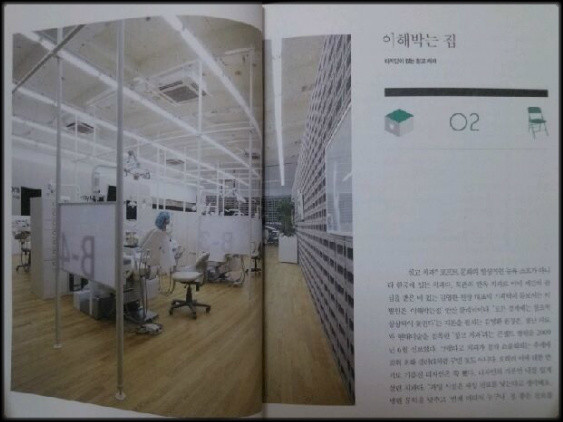

이 뿐 아니다. '창고 치과'라는 컨셉의 안산에 있는 '이해박는 집'은, 치과가 쇼룸화되는 추세에 반기를 들어 디자인의 기름기를 쏙 뺀 후, 디자인의 기본만 내실있게 살려 개원한 곳이다. 인테리어에 들어가는 경비를 과감하게 줄이고 날 것 그대로의 건물을 보여줌으로써, 오히려 디자인의 가치가 드러나는 역설을 보여주고 있단다. 이 곳의 대표 원장인 김영환씨는 '단지 비용만 줄이는 것이 아니라 낡은 것도 마지막까지 소중하게 쓰는 옛 사람들의 지혜를 되새기려한다' 며 자신의 철학을 말한다.

이해박는 집

이 밖에도 섹시하고 즐거운 안경점을 모토로 하는 '홀릭스'와 4.5평의 초절정 미니 점포인 수제 초콜릿 가게 '비터스윗 나인', 낡은 적산 가옥 2층에 자리한 카페 '데미타스'는 보는 즐거움을 누리게 한다. 천편 일률적인 안경점에 진보적이고 펑키함과 섹시함까지 가미한 '홀릭스'는 브랜드화가 무엇인지를 보여주고 있다.

비터스윗 나인

또한 '비터스윗 나인'은 작은 공간을 기능적으로 활용했을 때 어떤 일이 일어나는지를 혁명적으로 알려준다. 이어 '데미타스'는 가게가 꼭 새것들의 행진이어야만 하는가에 대한 의문을 강하게 드러내준다. 사용하던 그릇의 편안함과 북유럽풍의 그릇이나 소품이 주는 느낌은 마치 제 집에 있는 듯한 안정감까지 불러온다.

데미타스

이 외에도 58년된 떡집에 현대적 디자인과 품격을 넣어 새롭게 재탄생한 '호원당'과, 모든 디자인은 주방으로 통한다는 생각으로 점포 중심부에 주방을 두어 고객의 무한 신뢰를 얻어낸 '쿠치나에', 커피를 주인장인 직접 볶는 '전광수 커피 하우스'등은 운영자의 마인드와 철학이 디자인에 어떻게 반영되는 지를 선명하게 보여준다.

몇 년전 나는 실패를 경험했고, 그 때 내가 절실히 느낀 것은 아이덴티티와 디자인 감각의 부재함이었다. 분명한 목적의식과 방향성이 결여된 채 벌인 일로 나는 마음고생을 많이 했다. 손실도 있었지만 무엇보다 너무도 준비없이 나섰다는 자책이 견디기 힘들었다. 가만히 생각해보니 디자인은 단순한 인테리어가 아니었다. 결국 자신의 표현이었고, 준비된 자에게서만 흘러나올 수 있는 내면의 시각적 이미지였던 것이다. 그래서 나는 이 책을 단순한 디자인 관련 서적으로 읽을 수 없었다.