-

-

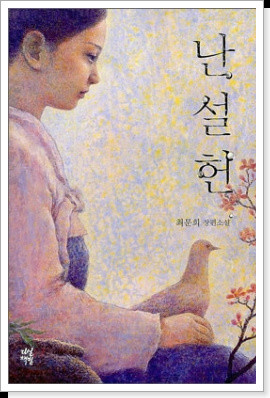

난설헌 - 제1회 혼불문학상 수상작

최문희 지음 / 다산책방 / 2011년 10월

평점 :

구판절판

아름다움은 근원적 슬픔을 안고 있다. 고고하고도 높아 쉽사리 곁을 주지 않으며 眞의 병칭이기에 설 곳을 찾기조차 힘들다. 그러므로 아름다움을 타고난 사람은 숙명적인 고독을 겪어야 한다. 그 아픔이 어떠하든 아름다움을 소유한 대가는 치러야만 했다.

허난설헌이 그러했다. 그녀의 기상은 드높았고 감정은 섬세했으며 기량은 출중했다. 글을 지으면 시가 되었고 시 안에는 세상에 없는 것들이 들어 있었다. 그녀는 그 속에서 뛰놀았고 세상 모든 시름을 잊었다. 그러니 인고의 세월은 어찌보면 당연했다. 아름다움에 예술적 능력까지 겸했으니 그녀의 아픔은 천형에 가까워야 했다.

당해야 했다. 피할 수는 없었다. 내 아픔이 있어야 타인의 아픔을 이해할 수 있기에 그 시간들은 통과의례에 가까왔다. 그러나 아무리 지상계에 내려온 신선을 자처한들 목숨이 붙어있는 한 그녀는 지상의 여인이었다. 지상의 법칙을 어길 수 없었으며 지상의 규례를 벗어날 수 없었다. 족쇄일망정 져야 했고 멍에일망정 매야 했다.

그런 삶이 기다리고 있다고는 차마 믿을 수도, 예측할 수도 없었다. 초희. 어여쁜 아이였다. 아버지 허엽과 오라비 허봉의 사랑을 한 몸에 받았고, 남녀의 유별함을 알게 됐을 때는 최순치라는 남자의 애끊는 사랑도 받았다. 부족함이 없었다. 차라리 부족함이 있었으면 좋았을 것을. 넘치면 부족함만 못하다는 말을 증명이라도 하듯 과한 사랑은 결국 그녀에게 치명적인 독이 되고 말았다.

그녀의 재능만큼 그녀의 의식도 시대를 뛰어넘었으면 좋았으련만 그러질 못했다. 그녀의 지식만큼 삶의 지혜가 뛰따랐으면 좋았으련만 그녀의 처세는 어린아이와 같았다. 섬세하지 말고 예리했어야 했다. 감지력이 뛰어나지 말고 조종력이 뛰어났어야 했다. 울타리를 넘어서야 했다. 몸은 갇혀있어도 의식은 그래야했다. 그러나 무리였다. 그런 의식을 감당하기엔 너무 고왔고 여렸다. 타고나길 그랬다. 어쩔수 없었다. 피끓는 모정을 가지고 있었음에도 자식인 소헌과 제헌을 시어미 송씨의 횡포로부터 보호해주지 못해 가슴에 묻어야 했다. 뻔히 알고도 남편 김성립의 사랑을 쟁취하지 못했다.

그녀는 세상살이에 젬병이었다. 똑똑한 바보였다. 현실을 지워내는 방법은 하나 밖에 없었다. 가장 낮은 자리의 인간이 되어 그 시간들을 감내하는 것이었다. 그외에는 다른 도리가 없었다. 그녀의 슬픔은 오직 글로만 표현돼야 했다. 그녀의 시엔 아버지와 오라비를 떠나보낸 아픔과 자식 잃은 어미의 애끓음이 가득했다. 세월이 흘러도 녹아지지 않는 마음 속의 얼음은 이제 서늘한 덩어리로 그녀의 가슴을 하염없이 찌르고 있었다.

이제는 되었다. 그 이상의 아픔은 필요치 않았다. 모든 것을 놓아도 되는 시간이 되었다. 이제 그녀는 날라가면 되었다. 그녀가 지상의 삶을 마무리해야만 그녀의 시가 새 생명을 얻을 수 있었다. 그녀의 시는 그녀 대신 사람들을 만날 준비를 하고 있었고, 그녀가 세상을 떠났을 때 그녀의 시는 피어나기 시작했다.

내가 만난 그녀는 이러했다. 시대의 그물에 갇힌 탁월한 여인이었고, 시 하나를 붙잡고 주어진 생을 마감한 여인이었다. 좋은 남편만 만났어도 그런 삶을 살지 않았을텐데...... 그러나 그 또한 그녀의 인생이었다. 불행한 인생이 시의 질료가 되어야 했다. 시인의 숙명을 타고났기에 어쩔 수 없었다. 생과의 불화, 그리고 시대와의 불화는 피할 수 없는 길이었다.

허난설헌의 시는 이같은 가시밭길 속에서 탄생했다. 이제 그녀의 시는 시간을 뛰어넘어 불행한 여인이자 어미였던 그녀의 스물 일곱 해를 자유로이 노래하고 있다. 오늘 그녀가 들려주는 이야기는 이미 영롱한 노래가 되어 이곳을 비추고 있다.