-

-

입 속의 검은 잎 ㅣ 문학과지성 시인선 80

기형도 지음 / 문학과지성사 / 1989년 5월

평점 :

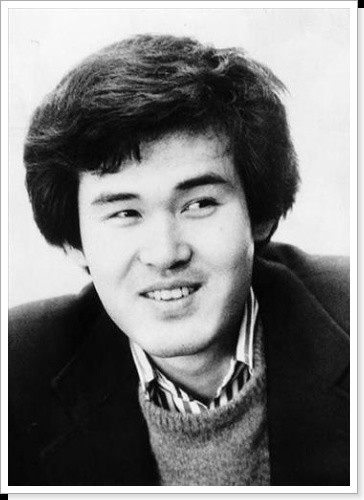

감성적이고 여린 소년이 있었다. 소년은 늘 혼자였다. 어려운 가정 형편 탓에 식구들은 돈을 벌러 나갔고, 소년을 돌봐줄 사람은 없었다. 적막한 집에 홀로 남은 소년은 외로움이 뼈에 사무치도록 시렸다. 소년은 자라 어른이 되었고 어린 시절의 옷 또한 벗어버렸지만 그 시절의 기억은 지울 수 없었다. 유년의 기억은 소년의 마음을 달군 인두처럼 지져 시인의 표식을 남겼다. 후에 소년은 시를 쓰는 사람이 되었다. 그러나 그 시절은 길지 않았다. 시인이 세상을 뜬 후 사람들은 경악했다. 너무 일찍 맞이한 그의 죽음에, 마지막 실존의 장소에.

도무지 이해할 수 없는 죽음이었다. 그렇게 펄펄 뛰는 육체와 모든 아픔을 견뎌낸 심장을 가지고도이런 허무한 죽음을 맞이할 수 있다는 사실에 사람들은 몸을 떨었다. 여기저기 실렸던 그의 시를 모았다. 그를 잊으면 안될 것 같았다. 아니 그의 시를 이대로 두면 안될 것 같았다. 문예지에 실렸던 시들과 미발표 작품들을 모아 지인들은 부랴부랴 시집을 내었다. '잎 속의 검은 잎'. 그의 첫 시집이다. 그 책은 유고시집이라 불렸고 그 시집의 저자는 기형도라 불린다.

기형도는 이제 전설이다. 그는 사람들을 자신의 시로 매혹시켜 놓고 놔주지 않았다. 그를 만난 다음 이전의 자신으로 돌아갈 수 없도록 그는 시 안에 건널 수 없는 강을 만들어 놓았다. 귀기에 가까운 언어 감각과 끝을 알 수 없는 부정성, 다시 읽어도 새롭기만한 기형도적 감성과 깊은 슬픔은 그의 시를 접한 사람들을 경탄과 탄식으로 몰아 넣었다. 무릇 시가, 자신을 쉽게 열지 않는 영역이긴 하지만 그래도 같은 사람인데 이런 격차를 보일 수 있다는 사실에, 사람들의 벌어진 입과 다물어진 입은 어떤 말도 뱉을 수 없었다.

기형도가 가진 슬픔의 기원은 어린 시절에서 비롯된다. 그의 시 '엄마 걱정'을 읽으면 그의 유년이 어떠했을지를 짐작할 수 있다.

엄마 걱정

열무 삼십 단을 이고

시장에 간 우리 엄마

안 오시네, 해는 시든 지 오래

나는 찬밥처럼 방에 담겨

아무리 천천히 숙제를 해도

엄마 안 오시네, 배추잎 같은 발소리 타박타박

안 들리네, 어둡고 무서워

금간 창 틈으로 고요히 빗소리

빈방에 혼자 엎드려 훌쩍거리던

아주 먼 옛날

지금도 내 눈시울 뜨겁게 하는

그 시절, 내 유년의 윗목

엄마를 기다리며 훌쩍이고 있는 어린 기형도의 모습이 떠오른다. 얼마나 무섭고 서러웠을까. 시를 쓰는 순간에도 그는 자신의 어린 시절을 떠올리며 눈시울을 붉혔을지 모른다. 너무 아픈 기억은 추억이 되기보다는 아픔이 되어 남는 법이다. 그의 유년이 덜 슬펐다면 그의 시는 어떤 모습을 하고 있을까라는 부질없는 생각을 해 본다.

오래된 書籍

내가 살아온 것은 거의

기적적이었다

오랫동안 나는 곰팡이 피어

나는 어둡고 축축한 세계에서

아무도 들여다보지 않는 질서

.

.

중략

.

.

나를

한번이라도 본 사람은 모두

나를 떠나갔다, 나의 영혼은

검은 페이지가 대부분이다, 그러니 누가 나를

펼쳐볼 것인가, 하지만 그 경우

그들은 거짓을 논할 자격이 없다

거짓과 참됨은 모두 하나의 목적을

꿈꾸어야 한다, 단

한 줄일 수도 있다

나는 기적을 믿지 않는다

기형도의 시는 매우 어둡다. 그는 극한까지 자신을 몰아간 후 한 치의 희망도 스스로에게 허용하지 않는다. 함께 빨려 간 우리는 심판관이 됐다는 이유로 졸지에 단죄를 당한다. 그러나 그에게서 뿜어나오는 감각적 정서는 질거나 되지 않으며 무척 가볍다. 그의 시적 세련됨은 이미 시대를 넘어서 있다. 그래서 그의 시가 그리는 이미지는 '뻘'이 아니다. 푹푹 빠지는 진창이 되지 않기에 그를 따라 저 곳에 발을 깊숙이 디딜 수 있는 것이다.

10월

전략

.

.

곰곰이 내 어두움을 생각한다, 어디선가 길다란 연기들이 날아와

희미한 언덕을 만든다, 빠짐없이 되살아나는

내 젊은 날의 저녁들 때문이다

한때 절망이 내 삶의 전부였던 적이 있었다

그 절망의 내용조차 잊어버린 지금

나는 내 삶의 일부분도 알지 못한다

이미 대지의 맛에 익숙해진 나뭇잎들은

내 초라한 위기의 발목 근처로 어지럽게 떨어진다

오오, 그리운 생각들이란 얼마나 죽음의 편에 서 있는가

그러나 내 사랑하는 시월의 숲은

아무런 잘못도 없다

.

.

후략

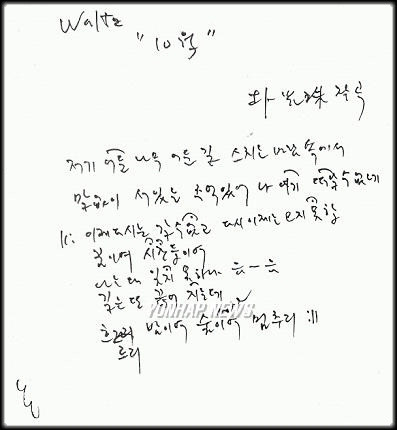

기형도의 친필 시

지극히 사적인 감상이 불러일으키는 동질의 감정은 그의 시가 가진 장점이다. 그래서 그의 시는 시공간을 떠나 지금, 이 곳의 이야기가 될 수 있는 것이다. 이를 문학 평론가 김현은 '잎 속의 검은 잎' 해설에서 다음과 같이 말했다.

"좋은 시인은 그의 개인적, 내적 상처를 반성, 분석하여 그것에 보편적 의미를 부여할 줄 아는 사람이다. 대부분의 시인들은, 그러나, 자기의 감정적 상처를 지나치게 과장하거나, 그것을 억지로 감춤으로써, 끝내, 기형도의 표현을 빌면 "추상이나 힘겨운 감상의 망토"를 벗지 못한다. 그것은 보기 흉하다. 그것은 성숙하지 못한 짓이기 때문이다."

김현의 언급 때문이 아니더라도 기형도의 시는 이미 충분히 넓고 깊다. 그래서 '정거장에서의 충고' 에서 '나는 이미 늙은 것이다' 와 같은 표현이나 '진눈깨비'에서 '나는 일생 몫의 경험을 다 했다'고 했던 그의 이야기를 거부감없이 받아들일 수 있는 것이다.

기형도가 세상을 떠난지 벌써 22년이 되었다. 그는 젊음을 간직한 채 여전히 싱그러운 웃음을 짓고 있다. 그보다 젊었거나 조금 더 나이 먹은 사람들은 이제 얼굴의 검버섯을 훈장처럼 단채 그를 기억한다. 자신의 바람대로 이 세상에 그가 잠시 머물고 떠났을 때, 남겨진 자들은 그의 시로 떠난 그를 붙잡고 싶어했다. 한때 잠시 머물줄 알았던 그의 시는 이제 짧았던 삶을 대신해 더 큰 울림을 주고 있고, 다른 시간대에 있는 젊음에게는 절망을 노래했던 실존의 시로 다가가 푸르게 피고 있다. 살아 생전 현존하는 부재였던 기형도는 이제 부재하는 현존속에서 우리 곁에 함께 있다.