-

-

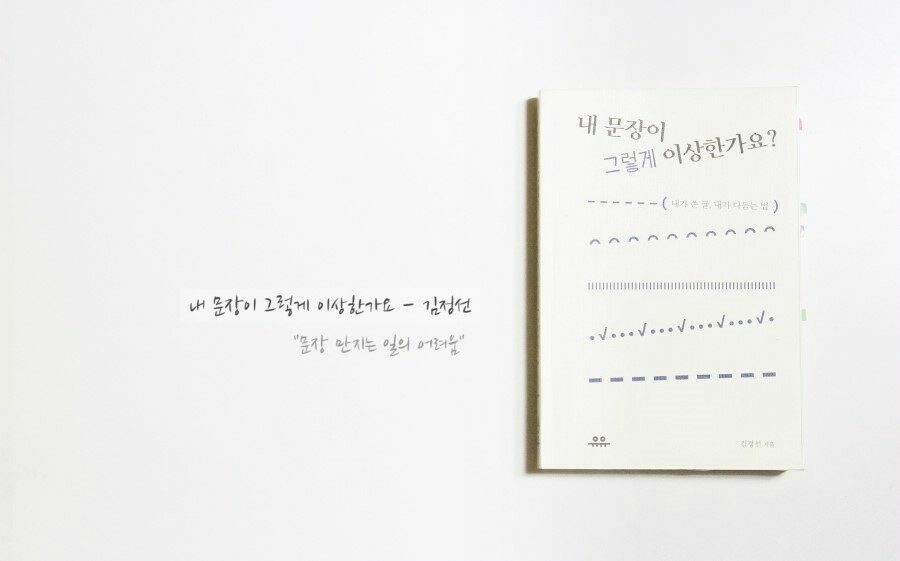

내 문장이 그렇게 이상한가요? - 내가 쓴 글, 내가 다듬는 법

김정선 지음 / 유유 / 2016년 1월

평점 :

부끄러웠다. 페이지를 넘길수록 얼굴이 벌게지는 것 같았다. 누군가에게 내 문장도 이렇게 보였을 것 같아서 오소소 소름이 돋았다.

자칭 독후감이라고 하는, 블로그에 쭉 나열된 리뷰에 나는 정성을 다해왔다. 비공개라면 모르지만, 불특정 다수에 공개되는 글이었다. 한 페이지의 글을 쓸 때, 적으면 몇 시간, 집중이 잘 안 될 때는 오늘은 날이 아니라며 접어두고 하루를 넘기기도 했다. 수정과 검토를 여러 번 했다. 하다가 더는 내 글을 반복해서 읽고 싶지 않을 때 '확인'을 눌렀다. (이렇게 정성을 들이는데 글은 왜 이 모양이냐고 한다면 할 말이 없다) 누군가가 교정을 해줬으면 좋겠다는 생각도 여러 번 했다.

쓰다 보면 욕심이 생기게 마련이다. 더 잘 쓰고 싶은 욕심. 유려하고 멋진 문장으로 보이고 싶은 욕심. 그러다 보면 함정에 빠진다. 꾸미고 꾸미다가 기본을 잃는다.

그러다가 책을 중간쯤 읽을 때쯤, 문장에 기본(혹은 정석)이 있다는 말이 조금 이상하게 들리기 시작했다. 정확한 문장이란 무엇인가. 그리고 그 기준은 누가 규정한 것인가. 누군가의 문장에는 누군가의 생각을 넘어서 삶이 반영되어 있기에, 그것을 수정한다면 '그것을 쓴 누군가'의 힘은 약해지는 것이 아닌가. 특히 문학에서는. 그러면 문장의 교정은 어디까지여야 할까.

교정 이야기를 하다가 갑자기 '정확한 문장'을 언급하는 것은 이 책의 구성 때문이다. '내가 쓴 글, 내가 다듬는 법'이라는 부제와 '내 문장이 그렇게 이상한가요?'라는 제목의 내용은 책 속에서 번갈아 배치된다. 20년 동안 교정 일을 하며 경력을 쌓아온 저자는 교정 일을 하면서 조금 특이한 한 통의 메일을 받았다. "내 문장이 그렇게 이상한가요?"라며 문장을 다듬는 기준을 묻는 편지였고, 회신과 회신이 계속해서 이어지면서 저자에게는 자신의 직업을 되돌아볼 특별한 사건이 된 듯하다. 이 편지 '에피소드'와 '문장 교정법'의 내용이 각각 진행되면서, 저자는 '정확한 문장'을 알려주는 동시에 '이상한 문장'과 '정확한 문장'의 경계에 관해 고민한다.

"문장의 시선은 결국 거리를 좁히려는 나의 의지와 당겨지지 않으려는 풍경 사이의 긴장감이 만드는 것 아닐까요. (146쪽)"

이 책을 다 읽은 후의 소감은 '결국 정답은 없다'는 것이다. 수십 년 동안 교정일을 봐온, 일명 전문가인 저자는 그 긴장감을 능수능란하게 다루는 사람이 아닐까 싶다. 글을 쓴 사람의 의도와 글을 읽을 사람의 시선을 좋은 간격으로 맞춰주는 것. 그래서 교정은 참 어려운 일이라 생각된다.

'지적으로 게을러 보이는 표현'이란 책 속의 말에, 그동안 썼던 나의 글들이 스르르 스쳐 가며 나를 겁나게 했지만, 그렇다고 해서 글을 쓸 때마다 이 책의 내용을 떠올려 스스로 괴롭힌다면 좋은 영향이 될 것 같지는 않다. 그저 적당히, 가끔 들춰보며 되새기면 충분할 것 같다. 어쨌든 정답이란 없으니까.

36쪽,

꿈은 말하고 있었다. 네 삶은 비단 길이었다가 자갈밭이었다가 다시 비단 길이었다가 자갈밭일 것이다. 아니, 꿈은 이렇게 말했던 것이 아닐까.

삶은 엉덩이다, 알겠느냐?

64쪽,

말하자면 귀에 걸면 귀걸이요 코에 걸면 코걸이라는 것인데, 이거야말로 반복해 쓰면서 중독되는 데 더없이 좋은 조건이 아닌가. 그래서일까? `대하다`의 활용형인 `대해(서)`나 `대한`만큼 문장 안에 자주 등장하는 낱말도 드물다. 문제는 쓰지 않아도 되는 상황에까지 무슨 장식처럼 덧붙인다는 데 있다.

99쪽,

정답 같은 건 없습니다. 그건 심지어 맞춤법도 마찬가지입니다. 맞춤법이란 그저 의사소통을 원활하게 하기 위해 만든 규칙일 뿐이죠. 게다가 지금처럼 국가기관이 맞춤법을 통제하는 상황을 생각하면 맞춤법에 그렇게 목을 맬 이유도 없지 싶습니다. 다만 책을 사서 읽는 독자에게 최소한의 예의를 갖추는 것이라고나 할까요. 저는 제가 하는 일에 그 이상의 의미를 부여하지 않습니다. 영어로 게이트키퍼라고 하나요. 문지기. 맞습니다. 문지기 역할을 하는 것뿐이죠. 가끔 그런 꿈도 꿉니다. 서점에 진열된 책들이 저마다의 표현법이나 문장 규칙에 따라 쓰인 걸 구경하는 꿈. 멋지겠다고 생각하면서 말이죠.

112쪽,

나는 생각했다. 저 문장은 얼마나 이상한 문장일까. 얼마나 이상한 사람들이, 아니 얼마나 이상한 삶들이 얼마나 이상한 내용을 얼마나 이상한 방식으로 표현한 문장일까. 그리고 만일 저 길고 긴 문장을 손본다면 어떤 표기가 맞고 어떤 표기가 그렇지 않은지는 또 어떻게 알 수 있을까. 어떤 표현이 어색하고 어떤 표현이 그렇지 않은지는 또 어떻게 알 수 있을까. 내가 들어내거나 고치거나 다듬어야 할 것들은 무엇일까. 미처 쓰레기통 안으로 들어가지 못하고 바닥을 구르는 쓰레기들일까. 아니면 빨랫줄에서 떨어져 흙이 묻은 빨래들일까. 그것도 아니면 제 어미를 쫓아가지 못하고 뒤처져 울고 있는 고양이 새끼일까.

|