-

-

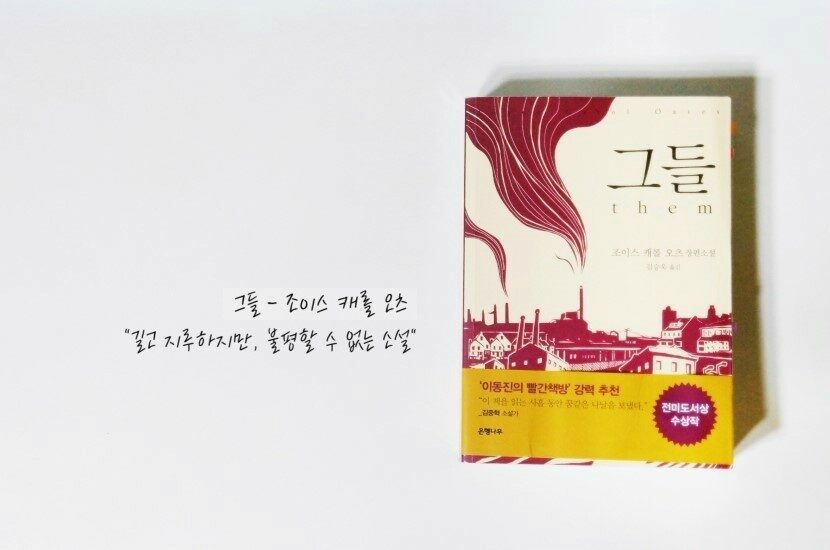

그들

조이스 캐롤 오츠 지음, 김승욱 옮김 / 은행나무 / 2015년 12월

평점 :

700여 쪽이라는 방대한 분량보다, 이 책에 붙은 여러 수식어가 오히려 약간의 두려움을 갖게 했다. 빨간책방 강력 추천, 전미도서상 수상작, 그리고 미국의 대표 작가라고 할 수 있는 '조이스 캐롤 오츠'의 이름까지. 그러나 그 두려움보다 호기심이 더 컸기에, 이 책을 읽고야 말았다.

어떻게 이 책을 말해야 할까. 두꺼운 책의 위풍당당함이야 감수하고 읽어나가긴 했으나, 책은 '이야기적으로' 내게 흥미를 주진 못했다. 페이지가 술술 넘어간다는 혹자의 말을 믿을 수 없었고, 초반이 가장 힘들다는 혹자의 말도 나와는 반대였다. 오히려 초반보다 후반부, 더 흥미로운 서술이 가득했다. (그러나 그때는 이미 쉴 새 없이 박아놓은 머릿속의 글들로 지쳐있을 때였다) 마지막 페이지를 어떻게 덮었는지도 모를 정도로 끝내고 나서, 이 책이 '역사소설'이라고 불리기도 한다는 것을 알았다. 폭력으로 얼룩진 격동의 세계에 있었던 그들, '로레타', '모린', '줄스' 그들의 삶은 책 속에 쓰인 대로 "갑자기 풍선이 위로 부풀어 오르는 (341쪽)" 것처럼 갈피를 잡을 수 없이 파격이기만 해서, 책 속의 그들을 따라가기가 무척 힘이 들었다. 이해할 수 없지만, 고개를 끄덕이고, 이루어질 수 없을 것만 같은 상황에 의아한 감정을 계속 품었다.

그러나 '이야기적'으로 불만만 늘어놓아선 안 될 것이, 소설은 문학적으로는 황홀한 경험을 선사한다. 상상하지 못할 정도로 빠르게 진행되던 사건들과 시점 변화, 순간순간 멈칫하게 하는 수많은 구절은 '조이스 캐롤 오츠'라는 이름의 명성이 어떻게 얻어졌는지 알 수 있게 했다. 가장 매력적인 부분은 중반부쯤 나오는 '모린'의 편지다. 작가인 '조이스 캐롤 오츠'가 이 책에 관한 영감을 얻었던 실제 경험 (편지의 수신), 그리고 큰 상처를 받았던 '모린'이 깨어나는 이 부분은 현실과 환상이 교차하는 아주 짜릿한 부분이다. 그들(them)이라는 범주 안에 포함되지 않아 자신을 이해할 수 없다는 식으로, 냉소적인 말들을 던지는 '모린'의 모습은 묘하게 소름이 끼치기도 한다. 텍스트 안에서도, 바깥에서도 '현실'과 '환상'이 줄타기하고 있는 듯 상상이 되는 부분이랄까.

하지만 모린, 너도 '그 사람들' 중 하나가 아니야?

사랑을 갈구하고, 충동적인 선택을 반복하고, 집착하고, 끝끝내 살아가고, 때로는 사악하기까지 했던 '그들'은 그 이후 어떻게 살아가고 있을까. '그들'이라는 범주에서 벗어나기로 한 '모린'은 행복했을까? 끊어질듯 아슬아슬한 줄이라도 부여잡고 각박한 인생을 살아가야 했던 그들의 모습을, 언젠가 다시 천천히 읽어볼 수 있기를 기대해본다.

129쪽,

나중에 그는 자신의 어린 시절을 언뜻언뜻 기억했다. 마치 화면이 뚝뚝 끊기는 옛날 영화를 보는 것 같았다. 그 웃기는 영화에 나오는, 웃기는 옷을 입은 사람들은 고통도 고뇌도 느끼지 못했다. 저렇게 시대에 뒤떨어진 사람들이 어떻게 인간일 수 있을까? 줄스 웬들은 과연 아이였던 적이 있을까? 정말로 아이였을까? 다른 사람들과 같은 의미의 아이였던 적이 있을까? 그런데 아이였던 적이란 과연 무슨 의미지? 예전 아이였을 때의 줄스가 그의 골격 안에 아직도 존재한다는 뜻일까?

197쪽,

이제 그는 성당에 나가지 않았다. 시내의 성당들이 지나가는 그를 붙잡고 늘어지는 것 같았다. 우울한 유혹. 바닷속에서 헤엄치는 사람들을 신비로운 물살로, 비밀, 보상, 더 이상 중요하지 않은 특별한 지식에 대한 약속으로 꾀어들인다는 전설 속의 거대한 동굴 같았다. 줄스는 개이치 않았다. 아버지도 그런 일에 신경 쓴 적이 없었다. 그 안에는 분노가 없었다. 아무것도 없었다. 아버지의 얼굴은 두개골 위에 하얀 피부가 팽팽하게 덮여 있는, 매끈한 공백이었다. 그것이 아버지였다.

341쪽,

그는 자신이 육체라는 늪에서 자유로워지고 싶어 몸부림치는 순수한 영혼이라고 생각했다. 자신이 육체라는 지구, 중력의 힘, 죽음과 씨름하는 영혼이라고 생각했다. 평생 동안 그는 자신을 이렇게 보았다. 믿을 수 없을 만큼 황폐한 순간들, 예를 들어 사우스웨스트 일대에서 설치고 다닐 때나 병원 침대에 누워 다시 살아나려고 애쓰고 있을 때에만 자신을 향해 한숨을 내쉬며 이런 생각을 했다. `내 인생은 미친놈이 상상한 이야기 같구나!`

449쪽,

모린의 몸의 조각들, 축축하고 따뜻한 그 조각들이 짝을 맞춰서 덩치 큰 그녀의 몸이 된다. 변장이다. 그녀는 불편한 잠을 잔다. 듣고 싶지 않은 소리가 들릴까 봐 신경을 곤두세운다. 텔레비전의 단조로운 소리 너머로 새로운 소리들이 들린다. 바깥의 소리들, 계단에서 이야기하는 사람들, 밖에 있는 사람들……. 아주 많은 사람들……. 따뜻한 날씨로 창문들이 열리고 사람들이 밖으로 나온다. 그녀는 본의 아니게 귀를 기울인다. 호기심과 수줍음과 약간의 분노, 두려움으로 귀를 기울인다.

|