-

-

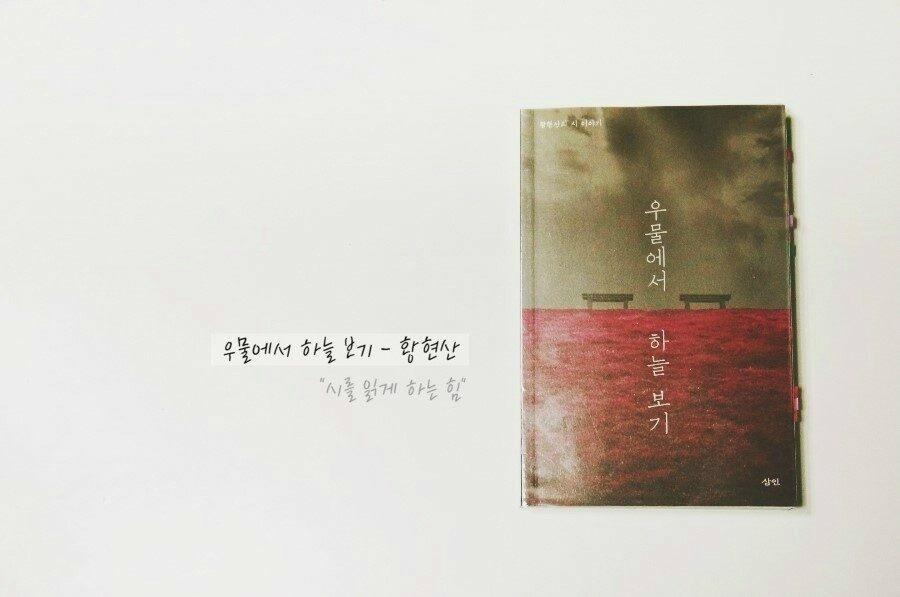

우물에서 하늘 보기 - 황현산의 시 이야기

황현산 지음 / 삼인 / 2015년 11월

평점 :

황현산 (지은이) | 삼인 | 2015-11-16

남겨진 생각들

시집에 있는 공백이 두려울 때가 있었다. 동화책, 예쁜 에세이 같은 것들에도 더 큰 공백이 존재하지만, 시집은 달랐다. 비어있는 공간을 생각과 사색으로 채우고 문장은 어떤 것인지 해석해내야만 하는 부담이 막막함을 불러왔다. 그럴 땐 시인이 쓴 에세이, 시에 관한 이야기들을 읽고서 마음을 채우곤 했는데, 『우물에서 하늘 보기』도 그런 의도에서 고른 것이다. 이런 책을 읽으면 마음속에 있는 어떤 부담이 조금 덜어지는 듯한 느낌을 받는다. 어찌 됐든 소설도, 에세이도, 시집도, 독서에 대한 즐거움을 얻기 위함이니 부담을 벗어던지고 좋은 것들을 걸러내 읽으면 그만인데, 언제나 이런 반복이다.

이 책은 황현산 평론가가 2014년 한 해 동안, <한국일보>에 연재한 '시화(詩話)'들을 담은 것이다. '시론(時論)'이라 하면 분명 따분한 뭔가를 생각할 것을, '시화'라고 하니 가깝게 다가갈 수 있는 편안한 마음이 생긴다. 하지만 가볍게 읽을 수만은 없다. '시'라는 것의 어떤 꼭짓점에서 이어진 선들은 우리가 잊고 산 (시간이 흐르면서 지워질 수밖에 없는) 어떤 현실에 가 닿기 때문이다. "시에는 한 편 한 편마다 무언지 모를 극단적인 것이 있다"라는 프랑스의 시인 '레몽 크노'의 말을 인용하며 시작하는 이 책은, 독자들이 시를 통해 느낄 수 있는 '극단'을 보다 풍성하게 느끼게 하기 위함이다. 그가 말하기를, '극단'은 이런 것이다. 시적인 무엇, 시적 상태로 이르기까지의 모든 것들, 각성, 자유……. 그 모든 것들을 느끼게 하기 위하여, 작가는 나름대로 풍성한 이야기를 덧대어 시를 '해석해내고' 있다.

그리고 그 해석은 명쾌하다. 정답이 없는 문학에 적절한 표현인지는 모르겠으나, 내가 '명쾌하다'고 말하는 것은 작가가 하나의 시에 꺼내놓은 풍성한 지식과 이야기, 문장들이 내게 온전히 받아들여졌다는 의미다. 그의 이야기를 듣고, 그저 스쳐 보냈던 이육사의 「광야」를 몇 번을 돌려가며 읽어보고, 김종삼의 「민간인」에 어린 처절한 슬픔을 느꼈다. 진이정의 시 「지금 이 시간의 이름은 무엇입니까」를 보고 이 시를 절대 잊지 못할 거로 생각했고, 훑어내린 최승자의 시집을 다시 읽어야겠다고 다짐했다. 그렇게, 기억해두어야 할 수많은 시가 내게로 흘러들어왔다.

그뿐만 아니라, 현실에 부딪힌 시 이야기는 우물에서 하늘을 바라보는 것만큼 막막하고 아득한 세상에 대하여 말하고 있는데, 연재될 당시 크나큰 슬픔이었던 세월호 사건을 비롯하여 누군가의 치열한 삶과 죽음을 전한다. 애달프고 먹먹한 감정이 읽는 내내 사라지질 않았다. 우리는 언젠가 그 우물에서 건져질 수 있을까.

이 책이 좋았던 것은 설득하려 애쓰지 않는데도, 누군가를 설득시키고야 마는 글의 매력 때문이었다. 그는 그가 바라본 시인의 마음을, 사랑해마지않는 시의 세계를, 규정하고 있는 시에 대한 것들을 온전히 독자에게 전해주면서도, 하나하나 가르치는 것이 아니라 가능성을 열어주고 있는 것 같았다. 현실을 품고 꾹꾹 눌러, 아주 작은 구멍만 남겨둔 시들을 어서 읽어주고 느껴주기를 바라면서.

Written By. 리니

그는 눈앞에 다가온 자신의 죽음을 내다보며, 저 눈먼 무사만큼 절박한 처지에서 "지금 이 시간의 이름은 무엇입니까"라고 묻는 시를 썼다. 시간이 흘러가며 잠시 만들어 놓았던 것에 그는 끊임없이 이름을 붙인다. 그게 무슨 소용이겠는가. 이름 붙일 수 없는 시간이 이 모든 이름을 휩쓸어갈 것이다. 그러나 어찌 이름을 붙이지 않을 수 있겠는가. 이름은 벌써 시인 저 자신을 위한 것이 아니다. 그것은 시간 속에 명멸하는 모든 것들을 그 이름으로 한 순간이라도 붙잡아 두려는 모든 열정을 위한 것이다. (69쪽)

시인들은 속절없이 시를 썼다. 아들딸을 잃고 시를 썼고, 때로는 불행한 부모들을 대신해서도 시를 썼다. 그 절망감에서 벗어나기 위해서가 아니라 그 비애의 극한이 잊힐까 봐 두려웠기 때문이다. 정지용은 「유리창」을 썼고, 김광균은 「은수저」를 썼고, 김현승은 「눈물」을 썼다. 김종삼은 더 많은 시를 썼다. 「음악」과 「배음」이, 「무슨 요일일까」가 모두 죽은 아이를 위한 시이며, 두 편의 「아우스뷔츠」에도 그 중심에는 어린 생명의 죽음이 있다. 가장 처절한 시 「민간인」은 그의 사후 광릉 근처에 세운 그의 시비에 새겨졌다. (93쪽)

나태와 무책임에 형식이 없듯 악의 심연에도 형식이 없다. 미뤄둔 숙제가 우리를 무력하게 만들었고, 쌓아준 죄악이 우리를 마비시켜, 우리는 제가 할 일을 내내 누군가 해주기만 기다리며 살았다. 누군가 해줄 일은 아무도 하지 않는 일이다. 아니 기다리지도 않았다. 책 한 줄 읽지 않고도 모든 것을 다 아는 우리들은 "산다는 게 이런 것이지"같은 말을 가장 지혜로운 말로 여기며 살았다. 죄악을 다른 죄악으로 덮으며 산 셈이다. 숨쉴 때마다 들여다보는 핸드폰이 우리를 연결해주지 않으며 힐링이 우리의 골병까지 치료해줄 수 없으며, 품팔이 인문학도 막장드라마도 우리의 죄를 씻어주지 않는다. 실천은 지금 이 자리의 실천일 때만 실천이다. 진정한 삶이 이곳에 없다는 말은 이 삶을 포기하자는 말이 아니라, 이 삶을 지금 이 모양으로 놓아둘 수 없다는 말이다. (98쪽)

시 쓰기는 끊임없이 희망하는 방식의 글쓰기다. 다른 말로 하자면 시가 말하려는 희망은 달성되기 위한 희망이 아니라 희망 그 자체로 남기 위한 희망이다. 희망이 거기 있으니 희망하는 대상이 또한 어딘가에 있다고 믿는 희망이다.

꽃을 희망한다는 것은 꽃을 거기 피게 한 어떤 아름다운 명령에 대한 희망이며, 맑은 물을 희망한다는 것은 물을 그렇게 맑게 한 어떤 순결한 명령에 대한 희망이다. 시를 읽고 쓰는 일은 희망을 단단히 간직하는 일이다. (262쪽)

|