-

-

좋아서 웃었다 - 오늘, 편애하는 것들에 대한 기록

장우철 글.사진 / 허밍버드 / 2016년 1월

평점 :

남겨진 생각들

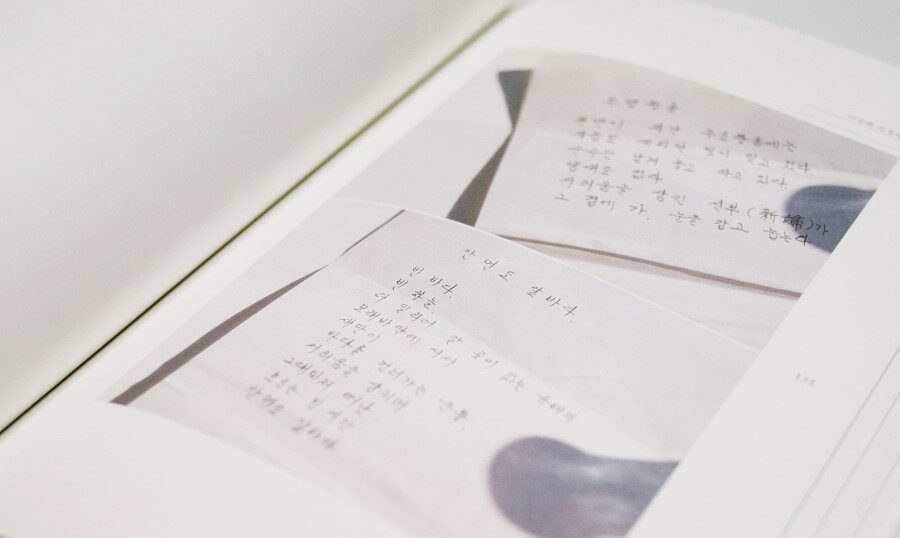

일단은 참 예쁜 책이라고 생각했다. 사진이 빼곡한 책은 언제나 예쁘니까. 하지만 책을 열었을 때 살짝이 당황스러운 기분이 들었다. 일기장 형식의 사진과 글. 이런 배치를 보면 '자신만의 사소한 기록'을 책으로 뽑아낸 것에 대한 일종의 시샘과 함께, 약간 삐딱한 생각이 든다. "예쁘고 감각적인 책"이라는 것을 넘을 수 있을까? 글은 어떨까? 어차피 느낌이 좋아 읽기로 선택한 마당에, 쓸데없는 질문은 뒤로 한 채 열심히 읽어본다.

어, 그런데 읽으면 읽을수록, 생각했던 것보다 느낌이 훨씬 좋다. 글밥이 적다고 생각했던 페이지는 예쁜 '시'가 정갈하게 자리를 잡고 있고, 거창하지 않게 적어낸 글인 것 같은데 단어 하나하나에 담긴 마음에 푹 잠긴다. 그래, 어쩌면 2015년의 마지막을 보낸 지 얼마 되지 않아서, 봄 여름 가을 겨울의 흔적과 흐름을 따르는 이 글이 더 좋게, 다가왔을지도 모른다.

얼핏 보면 '잘 짜인, 그리고 잘 꾸며진' 일기장으로 보일지 모를 테지만, 이 책은 신기하게도 '시'로도 읽히고, 글밥이 적지만 절대 단숨에 읽을 수 없는 '사진집'으로도 읽히고, 매정하게 또 한 번 여행의 욕구를 자극하는 '여행 에세이'로도 읽힌다. 저자인 '장우철'에 대해서는 GQ Korea 에디터라는 것과 언젠가 언뜻 보았던 『여기와 거기』라는 책을 쓴 사람이라는 것만 아는데, 그 '알지도 못하는 사람의' 기록이 이렇게 다가올 줄은 정말 몰랐다. 그의 글을 보고 있자면, 정말 묘하게 그가 편애하는 것들이 사뿐사뿐 다가와, 나도 '좋아서 웃어도' 될 것 같은 느낌이다. 거창하지 않게 자신을 표현하는 문체도 마음에 들었다. 이 작가, 글 참 잘 쓰신다. (사심 가득)

그의 진심이 담긴 글들을 쭉 읽고 나니, 순간순간을 담는다는 것은 참 멋진 일이란 생각이 들었다. 사소한 것들에 주목하는 건, 의도가 어쨌든 세심하게 순간과 인생을 돌아보는 행동이기에. 새삼스럽게도, 스쳐 지나가면 금세 잊힐 수밖에 없는 모든 것들을 (어쩌면 내가 좋아하는 것도 어쩔 수 없이 잊어버릴 만큼 시간은 야속하니까) 꾸준하게, 그리고 꼼꼼히 담아내면 참 좋겠다 하는 생각이 든다. 이게 바로, '일기를 쓰면 좋은 이유'와 같지 않을까.

Written by. 리니

봄이라 말하려니

겨울에 나는 어울리는 값을 치렀던가?

막무가내 눈이 오길 바라는 마음이 혹시 그 몫이었나?

공원을 나와 요쓰야 쪽으로 걸었다.

붕붕거리는 소음이 유난히도 봄처럼 들렸다. (39쪽)

향나무 아래 팥알만 한 열매가 지천이라 갸웃했더니, 향나무의 것이

아니라 팥배나무가 떨군 것이었다. 만져 보면 딱딱하다. 맛이 떫고

시큼해서 사람보다는 산새가 좋아하겠다. 그런가 하면 향나무는

한껏 제 몸을 구부려 회오리를 흉내 낸다. 팥배나무가 까르르 웃는다. (99쪽)

빵이란 무엇인가. 빵이란 대개 턱없이 부족한 맛의 요소를 엉뚱한 덩어리감으로 귀여운 척 만회하려는 모종의 시도, 혹은 그 덩어리 자체를 가리키는, 한국어 중에서는 제법 희귀한 발음을 지닌 말이다. 나는 빵같이 생겨 가지고 왜 빵을 싫어하느냐는 반박하기 힘든 핀잔도 듣지만, 빵은 정말이지 아무것도 아니라고 빵을 볼 때나 먹을 때나 똑같이 생각한다. 어디서 맛없는 빵만 먹었느냐, 맛있는 빵도 있다, 똘똘한 누군가는 끊임없이 설파하지만 그럴 때마다 나는 "너나 드세요." 하며 고개를 쌩 돌리지는 않고, 주는 대로 받아먹긴 다 받아먹으면서도 `역시 빵은 이래`, 확신한다. 빵은 웃기는 짜장면도 아닌 그냥 빵이다. 가끔 좋아라 이 빵을 고를 때도 있지만, 빵의 위상에는 변함이 없다. 나는 찌개가 좋다. (123쪽)

나는 코트를 도로 입는다.

혼자 산다는 건

이제라도 다시 나갈 수 있다는 뜻이라서 나는

코트 주머니에 땅콩을 한 줌 넣는다.

아예 양파를 넣을까?

혼자서 그럴 수도 있다. (337쪽)

|