-

-

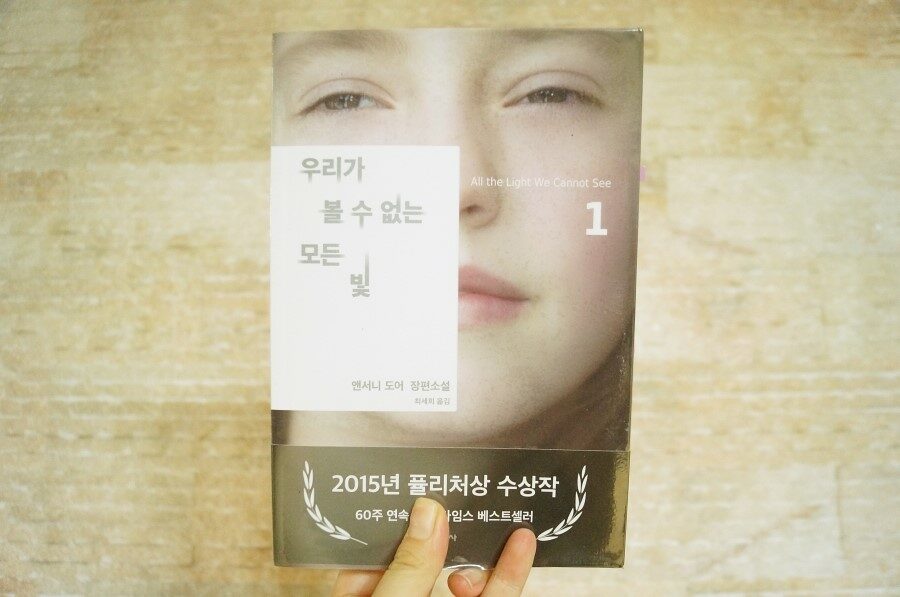

[세트] 우리가 볼 수 없는 모든 빛 - 전2권

앤서니 도어 지음, 최세희 옮김 / 민음사 / 2015년 7월

평점 :

『우리가 볼 수 없는 모든 빛』 앤서니 도어 / 민음사

느릿느릿, 서정적인 문체에 걸려 왠지 맥이 빠지는 소설

▒ 책을 읽고 나서

전쟁을 소재로 한 책들을 좋아합니다. 잔혹하고 마음 아픈, 척박한 상황에서의 인간의 심리란 더욱더 껍질을 벗겨내기 마련이죠. 악한 본성은 더욱 악하게 드러나고, 선한 본성은 때로 '고통 속에 피어나는 꽃'처럼 아름답게 피어나기도 합니다. 독일 쪽을 공부했었던 저는 자연스럽게 제2차 세계대전과 홀로코스트에 대해서도 파고들게 되었습니다. 그리고 수많은 책을 통해서도 알게 되었죠. 피해자와 가해자가 뒤바뀌는 아이러니한 상황, 그리고 그토록 혐오하던 나치의 손길이 일반 사람들에게도 꽤 큰 폭으로 끼쳤다는 사실을요. 그래서 언제부턴가 전쟁의 참혹한 장면들을 다룬 문학들보다도, 일반인들의 상황과 기록을 그린 책들을 주목하기 시작했습니다.

『우리가 볼 수 없는 모든 빛』은 '눈먼 프랑스 소녀와 독일 고아 소년의 만남'이라는 카피를 통해 저에게는 예전에 보았던 <줄무늬 파자마를 입은 소년>을 떠올리게 했습니다. 전쟁이 일어나고 있는 참혹한 도시 속 아무것도 모르는 아이들의 행동들은 눈시울을 자극하고, 이 책은 소년과 소녀의 만남으로 어떤 아름다운 사랑 이야기를 펼쳐내지 않을까 하는 기대를 불러일으키게 했습니다. 하지만, 생각과는 다른 식으로 소설은 펼쳐졌습니다. 독일 소년 '베르너'와 프랑스 소녀 '마리로르'의 이야기가 각각의 시점을 잡은 채 따로 번갈아 전개됩니다. 전쟁 상황의 묘사는 직접적이지는 않습니다. 소년과 소녀에게 영향을 미치는 작은 사건들을 중심으로, 그 상황들이 그들에게 가까이 있는 듯, 없는 듯하며 은밀히 조명되지요. '베르너'에게는 '히틀러 유겐트'를 양성하는 사관학교에서, 눈이 보이지 않는 '마리로르'에게는 한순간에 변해버린 상황과 아버지의 부재를 통해서 전쟁의 피해를 암시합니다. 그리고 그 둘을 중심으로 한 채, 국가적인 관계에 중요한 역할을 하고 있는 보석 감정사 '롬펠'의 시점이 함께 전개됩니다. '마리로르'의 아버지와 관련된 인물입니다.

그렇게 소설은 같은 날짜로 묶여 있는 다른 시점의 이야기들을 한데 모아 현재진행형으로 서술됩니다. 현재진행, 아무것도 아닌 것으로 보여도 소설의 서정적인 문체와 남다른 분위기에 한껏 힘을 실어줍니다. 하지만 아쉽게도 잘 읽히지는 않습니다. 부제에 날짜가 적혀있음에도 불구하고, 너무 뒤바뀌는 시점과 전개는 읽는 내내 신경에 거슬렸습니다. 소년과 소녀의 '한여름 밤의 꿈'까지 이어지는 기록을 그리는 문체가 너무나 아름다운데도 말이지요. 전쟁의 참상을 표현하는 서술도, 그 끈질긴 묘사의 글도 이상하게 아름답습니다. (좋아하는 문체입니다.)

딱 표지 이미지와 어울리는 책입니다. 흐릿흐릿한 잿빛에, 반쯤 눈을 감고 있는 소년처럼, 아름다운 소설이기에 수많은 상을 휩쓸었겠지요. 하지만 읽는 데는 만만치 않습니다. 굵직굵직한 사건이 없이 천천히 흘러가는 책이기 때문에, 참을성 있게 읽어야만 합니다. 읽다 보니 맥이 빠집니다. 느릿느릿, 서정적인 문체에 걸려 푹 빠져버린 것인지 진도가 나가지 않습니다. 하지만 역사적으로 가장 큰 전쟁인 2차 세계대전을 이렇듯 따뜻하고 아름답게 표현할 수 있다니 놀랍기는 한 소설입니다.

Written by. 리니

영미소설/ 전쟁소설/ 2차세계대전/ 2015년 퓰리처상 수상작

출판사에서 제공받은 책을 읽고 쓴 서평입니다.

한 할머니가 마구 보채는 아기를 안는다. 그로부터 1.6킬로미터 떨어진 생세르방 바깥 골목에서 한 취객이 오줌을 누다가 생울타리에서 종이 한 장을 뽑아 든다. 거기엔 이렇게 쓰여 있다. 모든 주민에게 긴급히 전합니다. 지금 즉시 공터로 가십시오.

바깥 섬들마다 대공포대가 번뜩이고, 구시가 안 커다란 독일 대포들이 또 한 차례 쏘아 대며 바다 위에서 울부짖고, 해변에서 400미터 떨어진 곳, 위를 응시하는 달빛 어린 안뜰에 옹송그리고 있는 나시오날이라는 요새 섬에는 프랑스인 380명이 수감되어 있다.

사 년이라는 점령 기간 동안, 폭격기들이 다가오며 내는 괴성은 무엇을 위한 것일까? 구조? 절멸? (1권, 25쪽)

그들은 저 멀리서 자전거를 타고 길을 따라 내려가는 사람을 지켜본다. 유타는 두 손을 양쪽 겨드랑이 밑에서 죈다. "내가 뭘 듣고 있었는지 알아? 우리 라디오로? 오빠가 부숴 버리기 전에?"

"쉿. 유타. 조용히 해."

"파리 방송이었어. 거기선 도이칠란드젠더랑 정반대로 말했어. 거기선 우리가 악마랬어. 우리가 잔혹한 행위를 저지르고 있댔어. 잔혹한 행위가 무슨 말인지 알아?"

"조용히 해, 유타."

"그게 옳아?" 유타가 말한다. "딴 사람들이 다 한다는 이유만으로 뭔가 하는 게?"

뱀장어처럼 미끄러져 들어오는 의심들. 베르너는 그것들을 도로 쑤셔 넣는다. 유타는 고작해야 열두 살이다. 아직 어린애다. (1권, 203쪽)

그들은 노래한다. 우리는 젊다. 꿋꿋하다. 결코 물러선 적이 없다. 우리가 함락할 성들은 많고도 많다.

베르너는 탈진과 혼란, 흥분 상태를 오락가락하며 휘둘린다. 자기 인생이 전적으로 방향을 바꿨다는 사실에 아연실색한다. 가사나 교실로 가는 길을 외우는 것으로, 눈앞에 기술 과학 실험실 환영을 띄워 두는 것으로 의구심을 밀어낸다. 테이블 아홉 개, 걸상 서른 개, 코일, 여러 종류 축전기, 증폭기, 배터리, 반짝이는 캐비닛 안에 자물쇠를 채워 보관해 놓은 납땜용 인두들.

그의 머리 위에선, 자기 침상에 무릎을 꿇고 앉은 프레데리크가 오래된 쌍안경으로 열린 창밖을 응시하면서 그가 이제껏 관측한 새들을 침대 가로널에 표시한다. 큰논병아리 밑에 새김눈 하나. 동유럽 나이팅게일 밑에 새김눈 여섯 개. 창밖 구내에서, 열 살 소년 그룹이 횃불과 하켄크로이츠 깃발을 들고 강으로 향하고 있다. (1권, 213쪽)

프레데리크는 일곱 번째 매질까지 버티다가 쓰러진다. 그다음엔 여섯 번. 그다음엔 세 번이 된다. 우는 법도 없다. 그만둬 달라고 부탁하는 법도 절대 없는데 특히 이 때문에 살해 욕구를 짓밟힌 사령관을 부들부들 떨게 만든다. 프레데리크의 몽상가적 기질, 그의 남다름이 향기처럼 그에게 감돌아서, 누구나 그 냄새를 맡을 수 있다. (2권, 40쪽)

바람, 모두 소련에서 불어오는 것이라고 사령관이 모두에게 즐겨 상기시키는 바람이. 카자흐스탄 바람, 수퇘지의 머리를 달고 독일 여자들의 피를 모조리 마실 수 있다면 물불을 가리지 않으며 양초를 먹는 야만인들의 바람, 지구에서 반드시 쓸어내 버려야 할 고릴라들.

치직 치직.

거기 있나?

마침내 그는 라디오를 끈다. 적막 속으로 선생들의 목소리가 들어가 그의 머리 한쪽에서 울리는 동안, 반대쪽에선 기억이 말을 건다.

눈을 떠요. 그리고 그 눈이 영원히 감기기 전에 여러분이 할 수 있는 걸 찾아봐요. (2권, 80쪽)

우리는 모두 단 하나의 세포에서 생겨난다. 티끌보다도 작은, 아니, 훨씬 더 작은 세포에서. 나뉘고, 증식하고, 더해지고, 덜어지면서. 물질의 주체는 바뀌고, 원자들이 흘러들어 가고 나오며, 분자들이 빙글빙글 돌고, 단백질이 서로 합쳐지며, 미토콘드리아는 산화 명령을 보낸다. 우리 존재는 미세한 전기가 모이면서 시작된다. 폐, 뇌, 심장. 사십 주 후에 6조나 되는 세포들이 죔쇠 같은 우리 어머니의 산도(産道)에서 뭉개지면서 우리는 울부짖는다. 그런 후 세계가 우리에게 들어서기 시작한다. (2권, 368쪽)

|