-

-

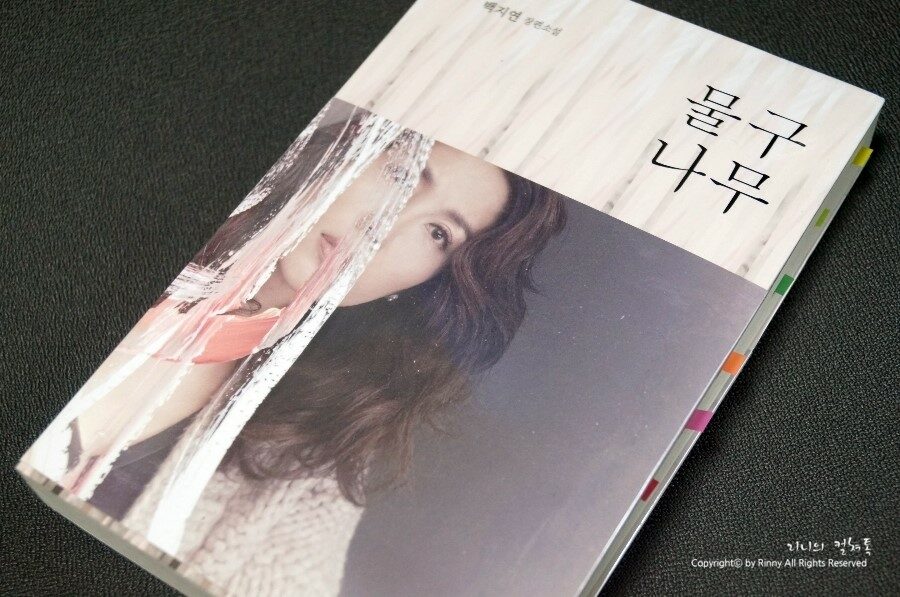

물구나무

백지연 지음 / 북폴리오 / 2015년 1월

평점 :

품절

『물구나무』 백지연 / 북폴리오

많은 이들이 공감할 수 있는 이야기

이미 어떤 분야에서 유명한 사람의 저서를 볼 땐, 어쩔 수 없이 호기심과 비판 어린 시선이 함께 생기게 됩니다. 누군가의 얼굴을 표지에 크게 박은 책들이나 제목에 이름이 붙은 포토 에세이 같은 경우에는 그것이 누구를 대상으로 했는지, 어떤 목적으로 만들어졌는지 뻔히 보이기 때문에 약간의 편견이 자리 잡히게 되지요. 백지연 아나운서의 첫 소설 『물구나무』도 이런 편견을 가질 수밖에 없었던 책이었습니다. (출판사 입장에서는 당연히, 그녀의 얼굴을 크게 표지에 넣을 수밖에 없었겠죠.) 이미 여러 권의 책을 냈고 대중들에게 신뢰감과 박식함을 뽐낼 수 있는 어떤 위치에 자리 잡은 인물이지만, 순수문학에의 첫 도전은 '과연'이라는 생각이 들 수밖에 없더라고요.

그러나 이런 저의 떨떠름한 반응에도 불구하고 『물구나무』라는 소설은 좋았습니다. 그녀가 가장 잘할 수 있는 이야기를 뱉어낸 느낌이었고, 그녀가 가장 이야기를 잘 다룰 수 있는 소설의 방식을 선택한 듯 보였습니다. 그것은 허구의 인물이자 주인공인 '인터뷰어'를 등장시킴으로써 다른 이들의 사연을 진심으로 들어주고, 인터뷰이들이 겪은 상황들을 공감하거나 유추해나가는 방법이었습니다. 형식적으로 엄격하게 인터뷰 형식을 취하고 있지는 않지만, 구성과 대화 방식이 닮아있었던 것 같아요. 그녀가 닳고 닳도록 해온 '인터뷰'와 닮아 있었기 때문에 당연히, 소설은 매끄럽고 자연스럽게 읽혔고요.

그리고 조금 더 이야기 하자면, 저는 개인적으로 소설을 읽을 때 느껴지는 두 가지 상반된 감정이 있다고 생각하는데, 하나는 '경외감', 그리고 다른 하나는 친숙함과 '공감'입니다. 글을 잘 쓰고 싶은 독자로서 문장과 이야기를 다루는 능수능란한 솜씨에서 느껴지는 '경외감'도 소설을 즐겁게 감상하는데 빼놓을 수 없는 재미지만, '공감' 또한 무척이나 큰 작용을 한다고 생각합니다. 이 두 가지를 모두 충족시킬 수 없다면 흥미는 떨어지기 일쑤지만, 『물구나무』는 '공감' 만큼은 확실하게 잡고 있는 소설이었습니다.

"물구나무서기처럼 삶은 위와 아래가 뒤바뀌는 거지. 그래서 재미있기도 하지만 그런 이유로 두렵기도 한 것이 인생이지."

인터뷰어로 순탄한 일상을 살아가고 있는 주인공이 갑작스럽게 단짝 친구 한 명이 죽었다는 비보를 접하고, 옛 친구들을 만나 하나하나 추억 속 이야기를 끄집어내는 설정은 영화 <써니>를 떠올리게도 합니다. 그때, 영화의 장면들 중 가장 놀랬던 것이 '모두가 멋지고 순탄한 인생을 살고 있진 않다는 것'이었어요. 그들의 인생을 'Good' 혹은 'Bad'라는 두 선택지 안에서 확실하게 꼽아낼 수는 없지만, 누구는 눈물을 흘리고, 누구는 아파하며, 누구는 무언가 응어리진 감정을 꾹꾹 누르면서 살아가고 있었던 걸 보니, 왠지 모르게 가슴이 무거워지더군요. 소설『물구나무』속에 등장하는 여섯 여자들의 인생도 이와 비슷합니다. 27년 전 학교 체육 시간에 물구나무서기 과제에 다 같이 실패해 친해진 이들은, 이제 각자의 삶을 살면서 각기 다른 모습들로 인생을 마주하고 있어요. 특히나 어떤 인생도 '완벽하진 않다는 점'이 소설과 영화, 공통으로 전해주는 느낌입니다. 행복도, 불행도 있고말고요.

『물구나무』는 추억할 만한 인생의 길이가 길든 짧든, 깊이가 깊든 얕든 간에 많은 이들이 공감할 수 있는 이야기입니다. 저자는 인생에 관해 이야기를 하기도 하고, 한국 사회에서 '여성'으로 살아가는 것의 고충을 털어놓기도 하는데요. 한때 친구와 "우리 나중에 어떻게 될까-"라며 미래를 상상했던 이들이라면, 서로 바쁘고 정신없게 살아가면서 흐지부지된 추억들을 다시 그려보고 싶은 이들이라면 모두가 설레는 감정으로 읽을 수 있을 것 같아요.

Copyright ⓒ 2015. by 리니의 컬쳐톡 All Rights Reserved.

서포터즈로 지원받은 도서를 읽고 솔직하게 쓴 서평입니다.

덧글과 공감은 글쓴이에게 큰 힘이 됩니다.

두 사람이 이야기를 주고받는 동안, 갑자기 내 머릿속에는 남자와 여자에게 다르게 적용되곤 하는 형용사에 대한 생각이 떠올랐다. 비슷한 상황에서 비슷한 행동을 하더라도 남자에게는 `강하다`라는 형용사를 쓴다면 여자에게는 `독하다`라고 한다거나, 여자에게는 `당돌하다`, `뻗댄다`라고 하는 반면 남자에게는 `당당하다`라고 하는 것. 세월에 따라 세상이 많이 변했지만 아직도 변화의 속도가 거기에 미치지 못하는 부분은 여기저기 산재해 있다. (25p)

갓 내린 커피와 갓 구운 빵의 황홀한 내음에 몸은 자동 반사를 한다. 아무 생각 없이 바게트 하나를 습관적으로 한 입 베어물고 우물거리자 겉은 바삭, 고소하고 안은 부드럽고 쫄깃한 식감이 미각을 깨웠다. 그 순간 흠칫 놀라고 말았다. 한때 내 삶의 3년간을 깊이 교차했던 친구가 세상을 떠났다는데, 비극적으로 죽었다는 소식을 바로 어제저녁에 들었는데 나의 오감은 바게트와 커피 향 같은 사소한 사치에 금방 황홀해질 수도 있는 것이라니. 예전에 어떤 작가가 자식을 잃고 나서 했던 말이 떠올랐다.

"나는요, 세상이 절단 났다고 생각했어요. 내 딸이 죽었으니까. 근데 장례 치른 그 다음날 아침 선잠을 자다 일어나봤더니 어김없이 해가 쨍쨍하게 뜨더라고요. 아파트 창문으로 내다보니 출근하려는 사람들이 버스 정류장으로 바쁘게 가고 있고요. 너무 이상했어요. 왜 세상이 아무 일도 없었다는 듯이 똑같이 움직이는 거야? 내 딸이 여기 없는데, 라고 소시라도 지르고 싶었죠. 그리고 산 입이라고 식구들 입에 또 밥을 밀어넣더라고요." (58p)

그러나 이 모든 `나라면`이라는 이야기는 철저히 가정일 뿐이고 나 또한 직접 그런 상황에 그녀처럼 내동댕이쳐졌다면 어떤 선택을 할지 알 수 없다. 큰일을 당해 우왕좌왕, 미로 속에서 헤매고 있는 그들을 마치 그들보다 높은 나무 위에 앉아 내려다보듯, 나갈 길을 알기라도 하듯, `나라면`, `이런 때는` 하며 주제 넘는 훈수질을 하는 게 얼마나 우습고 우스운 일이던가. (89p)

"불행은 대부분 예고 없이, 마치 뺨을 갈기듯, 우리 인생을 단숨에 후려치곤 하지만 때로 정말 무시무시한 불행은 행복의 가면을 쓰고 다가온다는 거지.

가장한 채 천천히. 사람 만나는 게 특히 그래. 내 경험으론 불행은 항상 좋은 인연의 가면을 쓴 악연과 함께 오더라고." (145p)

기대는 친구가 아닐 때 서로에게 더 좋은 친구가 되어줄 수 있는 것 같아. 그래서 내가 얻은 결론은 좋은 친구는 `공감`할 수 있는 사람 같아. 슬픈 영화 보면서 같이 눈물 흘리는 얇은 공감 말고. 인생의 공감이란 건 그렇게 간단한 문제는 아니거든. 무슨 이야기를 하든 `아`할 때 `어`하고 알아들을 수 있는, 또는 남들이 보기에 `왜 저래?`라고 할 정도로 이유 없이 분노하더라도 어느 소소한 지점에서 폭발했는지 알 수 있는, 이유 없이 눈물 흘릴 때 왜 우는지 굳이 설명하지 않아도 되는 것 같은 공감 말이야. 그런 공감이 사람을 덜 외롭게 하거든. 그런 공감을 할 때만이 대화에 쉼이나 힐링 효과가 실리거든. (150p)

|