-

-

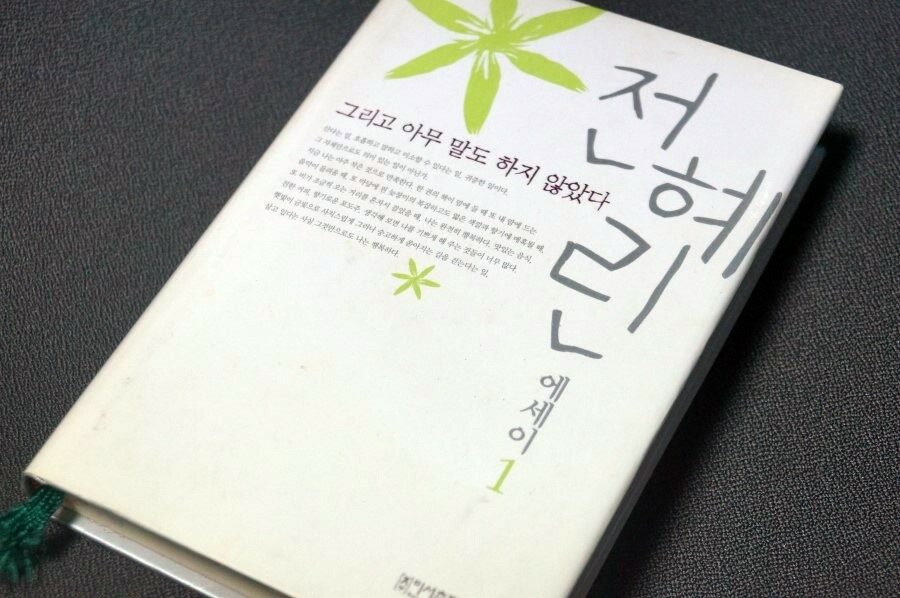

그리고 아무 말도 하지 않았다 - 전혜린 에세이 1

전혜린 지음 / 민서출판사 / 2004년 6월

평점 :

품절

『그리고 아무 말도 하지 않았다』 전혜린 / 민서출판

그녀를 끈질기게 사로잡은 존재에의 갈망은, 그리움은...

50년대, 그리고 60년대, 그리고 그 이후에까지 질곡의 역사와 함께 했던 청춘들의 우상이 있었다. 그 수많은 사람들 중 '전혜린'이 있었다. 유복한 집안에서 태어나 서울대학에 입학하고 자신이 갈망했던 문학을 찾아 독일 유학을 했고, 독일의 문학을 우리에게 멋진 문장으로 넘겨주었던 능력자였다. 그 당시 보통 사람이라면 상상할 수 없었던 '엘리트 코스'를 거친 지성인이었고, 서른의 어린 나이에 스스로 목숨을 끊었기에 '불꽃처럼' 살다 갔다는 이야기가 따라붙었다. 나는 그녀를 『압록강이 흐른다』의 번역가로 처음 알았고, 독문학을 공부한 덕에 가끔씩 그녀의 이름을 듣곤 했다. 천재라고 불리는 그녀의 글이 궁금했고, 넘쳤던 그의 자의식을 알고 싶었다.

어쨌든 하고 싶은 말은, 세상은 비범한 사람들을 참 일찍도 데려간다는 것이다. 오랜 세월이 지난 지금, 죽은 그녀에 대한 평가는 '친일파의 후손', '짧은 삶으로 인해 과대평가된 천재라는 호칭' 등으로 많은 논란을 불러일으켰지만, 이미 세상에 없는 그녀를 만나볼 길은 2권 남짓의 유고집 밖에는 없다. 전혜린의 글은 삶의 광기와 그녀의 의지가 어려있다고는 하나, 생각보다는 따뜻한 글들도 채워져있었다. 그리고 그 글은 역시 평범하지만은 않다.

춥고 어두운 날씨에 처음 발을 디딘 그날, 막막한 그 마음을 이해할 수 있었다. 우연처럼 갔던 그곳의 처음은 설레지만 슬펐으리라. 일기 같은 그녀의 글들이, 뮌헨의 도시 '슈바빙'에 탐닉하고 괴로운 추억을 상기하고, 자신과 달리 자유로운 독일 사람들을 보는 그녀의 시선은 안으로, 그녀의 중심으로 파고들었으리라. 삶과 사랑, 어딘지 모르게 마음속 깊게 자리 잡은 그리움을 그녀는 불확실한 삶의 길 속에서 끝없이 묻고 물었던 것 같다. 글의 깊이로는 상상하지 못한 어린 나이의 청춘에, 남들보다 더욱 깊고 깊은 공상으로 갈증을 채웠을 것이다. 『그리고 아무 말도 하지 않았다』속에는 그녀가 어떻게 살았는지, 살기 위해 어떤 고심을 했는지, 삶을 끊고자 했던 욕망과 고독도 어찌나 깊었는지 어느 정도 직감할 수 있는 이야기들이 있다. 그녀의 죽음에 온갖 썰이 있기는 하지만, 나는 왠지 그녀가 스스로 목숨을 끊은 게 아닐까 생각한다. 삶에 대한 고민이 너무 많아서, 생에 오히려 집착할 수밖에 없었기 때문에.......

그러나 그녀의 죽음은 어쩔 수 없이 너무나 안타까울 수밖에 없다. 헤세의 수채화를 좋아했다는 그녀의 글이, 하나밖에 없던 그녀의 딸에 대한 모성과 희열이 너무나 깊게 느껴져서. 『그리고 아무 말도 하지 않았다』 속에 줄곧 등장하는 '그리움'이란 단어가, 독일어로서도 내가 가장 좋아하는 단어이자 헤세가 무척이나 많이 사용했던 이 단어가 책 속을 한참을 머무르게 한다. 누구의 부러움을 사기도 했을 법한 그녀의 풍족한 삶에서, 그녀가 그렇게 그리워하던 것은 무엇이었을까.

Copyright ⓒ 2014. by Rinny. All Rights Reserved.

소장하고 있는 도서를 읽고 솔직하게 쓴 서평입니다.

덧글과 공감은 글쓴이에게 큰 힘이 됩니다.

짙은 안개를 들이마시면서 나는 새파란 하늘을 그리워했다. 감나무와 대추나무를 꿈에 그렸다. 사실로 내가 그리워한 것은 황색 그림자였는지도 모른다. 그것은 감상이나 미학적인 어떤 음탄이 아니었다. 그것은 색이 있는 민족의 환영, 그들의 비극이 내 속에 담겨져 있고 그들의 대표자로 내가 여기에서 간주되고 있는 그러한 절실한 비전이었다. 걷잡을 수 없는 공포였다고 해도 좋다. 강의실 내에 교수의 방언과 노령에 의한 발음의 불명료 그리고 생활 필수품점 속에 진열되어 있는 셀로판지에 담긴 이탈리아 쌀 그 어디서나 비전은 나를 따랐다. (22p)

나는 혼자 살고 싶었다. 내 일생을 바치고 싶었다. 자유롭게......

대학생이 된 후에도 나는 그런 결심을 되풀이했었다. 그러나 운명은 아무도 예측할 수 없는 곳으로 우리를 데리고 간다. 우리의 의식은 우리가 생각하는 것처럼 자유롭지는 않다. 우리가 생을 형성하는 것이 아니라 생이 우리를 형성하는 경우가 대부분이다. 예기치 않았던, 때로는 소망치 않는 방향과 형식 속에 생이 형성해 놓는다.

논리의 수미가 일관된 생을 우리는 희구한다. 그러나 생의 테제와 안티 테제는 논리에서처럼 당연한 일의적 단계를 밟지 않는다. 그러기에는 생은 너무나 혼돈적이고 어두운 밤의 측면과 꿈과 동경 등으로 가득 차 있다. 작은 우연이 일생을 결정하기도 한다. 인간은 유리알처럼 맑게, 성실하고 무관심하게 살기에는 슬픔, 약함, 그리움, 향수를 너무 많이 그의 영혼 속에 담고 있다. (31p)

그리움과 먼 곳으로 훌훌 떠나 버리고 싶은 갈망, 바하마의 싯구처럼 `식탁을 털고 나부끼는 머리를 하고` 아무 곳으로나 떠나고 싶은 것이다. 먼 곳에의 그리움 (Fernweh)! 모르는 얼굴과 마음과 언어 사이에서 혼자이고 싶은 마음! 텅 빈 위와 향수를 안고 돌로 포장된 음습한 길을 거닐고 싶은 욕망, 아무튼 낯익은 곳이 아닌 다른 곳, 모르는 곳에 존재하고 싶은 욕구가 항상 나에게는 있다. (144p)

가장 뜨거웠던 사랑도 `시간`에는 이기지 못한다는 사실을 우리는 뒤늦게나마 알게 된다. 그리고 우리를 옭아맨 거미줄을 통탄한다. 로미오와 줄리엣이 결혼하고 애를 낳았다면...... 물론 셰익스피어는 그런 스토리를 쓸 만큼 바보는 아니었고, 그 자신의 결혼 생활도 그러기에는 너무나 불행했고 리얼리스틱했었다.

아는 것은 아담 이래의 비극이고 데카르트 이래의 불행 의식이다. 우리는 낙원서처럼 단 둘만의 행복을 쫓기에는 너무나 많은 것을 알고 있다. 아무리 아름답거나 현명한 애인도 시간이라는 숙적을 물리치지는 못하고 있다. 이러한 시간성 밑에 내던져져 있는 인간의 상황이 인간의 비극의 요소를 이루는 것은 너무나 당연한 일일 것이다. (212p)

방법

격정적으로 사는 것 - 지치도록 일하고 노력하고 열기 있게 생활하고 많이 사랑하고, 아무튼 뜨겁게 사는 것, 그 외에는 방법이 없다.

산다는 일은 그렇게도 끔찍한 일, 어려운 일이다. 그러나 그만큼 더 나는 생을 사랑한다.

집착한다. (320p)

|