-

-

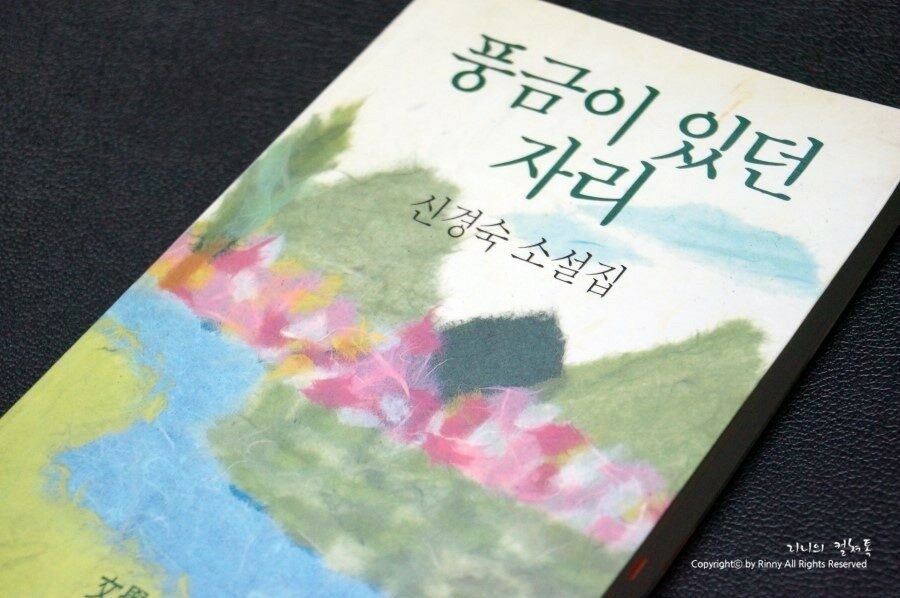

풍금이 있던 자리 ㅣ 문학과지성 소설 명작선 19

신경숙 지음 / 문학과지성사 / 2003년 7월

평점 :

『풍금이 있던 자리』 신경숙 / 문학과지성사

추억이 머물던 자리에서

베스트 셀러 혹은 엄청난 화제를 불러일으키고 있는 책들에 대한 왠지 모를 기피에 대해서 언급한 적이 있다. 그럴 경우 나는 작가의 전작부터 읽곤 하는데, 신경숙 작가의 경우에는 『외딴방』이 내 마음에 큰 자국을 남긴 책이 되었다. 그리고 그보다 오래전에 나온 『풍금이 있던 자리』는 나보다 책을 잘 아시는 분들께서 가장 좋아하는 작품이라는 이야기에, 작가의 책 중 두 번째로 읽기로 결심했다. 『외딴방』의 이야기 자체가 한국 사람으로서는 감정이 갈 수밖에 없는 것이었고 다소 충격적이라고 할 수도 있는 것이었지만, 이야기의 흐름에서 집중하게 되는 건 작가가 써 내려가는 한 줄, 한 줄이었다. 자전적 소설이라고도 이야기하는 소설이기 때문에, 머릿속에 있는 기억을 하나하나 끄집어 내는 듯 조용히 속삭이는 그녀의 글들은 여태껏 자랑스럽게 말할 수 있는 좋아하는 작가의 목록, 그 빈칸을 채우기에 충분했다.

자신의 이야기를 말함으로써 더욱 효과적으로 그려냈을 듯한 『외딴방』의 수채화 같은 작품과 다르게, 아마도 『풍금이 있던 자리』는 '자전적 소설'이라고 어디서나 드러낸 곳이 없었으나, 그 추억을 살려내고 이야기하는 모습이 꼭 자신의 과거를 되돌아보는 느낌이어서 왠지 모를 묘한 감정이 생겨나는 것이 참 이상한 책이었다. 여러 개의 단편 소설이 수록된 책이었지만, 한편으로 된 일기장을 훔쳐보는 느낌이었다.

표제작인 『풍금이 있던 자리』 와 『직녀들』은 그 구성과 표현방식에 있어서도 내게는 특별했던 소설이었고, 그 또다른 이유는 전혀 아름답지만은 않은, 혹은 별 이야기가 나올 것 같지 않은 소재를 가지고서도 너무나 아름다운 이야기로 엮어냈다는 것이었다. 그리고 『저쪽 언덕』 속에서는 다소 우스꽝스러울 수 있을 '개의 시선'으로 보는 추억 속 이야기가 담겨 있었고, 『멀리, 끝없는 길 위에』서는 어느샌가 지나간 한순간, 그리고 언젠가 지나갈 한순간을 살아가는 꿈같은 추억이 아련했다. 또한 그 속에는 중간중간에 '글'에 대한 사유가 섞여있어서 "살아가면서 언젠가 이렇게나 글에 대해 진지하게 생각할 수 있을까." 하는 마음마저 들어서, 그 소중하게 적힌 작가의 글에 대한 애정은 더욱더 샘솟았다.

처음에는 어색했던 쉼표와 말 줄임표가 계속되는 작가의 문장이었지만, 이제는 그 조용하고 고요한 글이 마치 목소리처럼 '들리고 있다'라는 걸 확인할 수 있었다.

강한 인상을 받은 작가의 전작들처럼 조금씩 세월이 흘러 꺼내진 책들도 비슷한 느낌을 주었으면 좋겠다.

Copyright ⓒ 2014. by Rinny. All Rights Reserved.

소장하고 있는 책을 읽고 솔직하게 쓴 서평입니다.

덧글과 공감은 글쓴이에게 큰 힘이 됩니다.

가슴을 땅바닥에 대고 엎드려 있었어요. 오늘 이 치받침은 이렇게 삭혀질 수 잇는 것이 아님을 알지만, 달리 삭힐 방법이 제겐 없습니다. 당신은 정말 떠날 것인가? 한 시간 전부터 저는 시계를 들여다보고 여기 있었습니다. 시침이 오후 3시를 막 지나갈 때, 그토록 간절히 붙잡고 있던 당신과의 끈을 놓아버린 셈입니다. 제가 놓아버린 한 끝은 지금 여기에서, 당신이 잡고 있는 거기 한 끝을 향해 날아가고 있는 중인가요? 당신은 시계를 들여다보며 거기 서계신가요? (40p, 풍금이 있던 자리)

지나간다는 것, 아무것도 하고 싶지 않은 고국에서의 무기력한 날들을 그는 지나간다는 것에 기대어 보냈다. 모든 것은 지나간다. 80마일의 속도로 스쳐 지나가는 저 모래 풍경들과 같이 다 지나갈 것이다. 첫사랑의 여자가 지나갔듯이, 청춘이 멍에 같은 가난한 고향을 둔 죄로 동생을 뒷바라지하는 사이 지나갔듯이, 그 멍에를 지나서 고생했던 3년이 고국의 불타오른 부동산 바람에 공허히 지나갔듯이, 앞날도 그렇게 지나가리라,고 생각하니 못 견딜 일이 없었다. 그의 삶에서 열정이 환희가 빠져나가니까 울분도 광포해질 일도 같이 빠져나갔다. 다가와서 지나가는 것들에 대해 침묵하기로 했으므로 그것들이 어쩌다가 던져주고 가는 소소한 기쁨에 수다를 떨 권리도 그에겐 없었다. 인생은 나를 그렇게 대하기로 한 것이다, (93p, 멀어지는 산)

...... 소설은, 나를 바라보지 않는다, 돌보지 않는다. 소설의 눈을 들여다보면, 그 밤의 내가 보인다, 볏짚 속에서 칠흑의 하늘을 향해 눈을 뜨고 있는 짐승의 눈, 나의 눈. 거기, 그의 눈 속에 추수하는 벌판이 있다, 내가 있다, 농부의 아낙, 나의 어머니, 그의 딸. 청결하게 쏟아지는 햇빛, 아, 그의 눈은 영화관의 화면, 멍석을 깔아놓고 벼를 한줌씩 잡고 홀태질을 하는 여인들을 그의 눈은 펼쳐놓는다, 얼굴로 흘러내리는 기름진 땀방울까지. 홀태 밑으로 소복소복 쌓여가는 누런 낟알들은 당그래로 다시 긁어 모아져 가마니에 담겨 한쪽에 쌓여간다,

그의 눈 속에서, 낟알이 떨어진 지푸라기들도 쌓여쌓여 다발로 묶여져 산이 되어간다, 그의 눈 속에서. 방 빗자루를 만들 양으로 홀태에 감긴 결 고운 속 지푸라기들을 한줌씩 들고 있는 아이들이 뛰어다닌다, 여전히 그의 눈 속에서. 들판에 넘치는 햇빛이 어린 나를 졸립게 한다. 그의 눈 속에서, 볏짚더미 어느 속에 들어가 나는 무릎에 얼굴을 묻고 사람들 속에 섞여 홀태질을 하는 나의 집, 어머니를 바라본다, 그의 눈 속에서. 이마에 땀방울, 그 반들거림, 밀짚모자 위의 노란 수건, 털어진 낟알들, 누렇게 빛나는 햇빛, 졸리웠던 게 아니라, 숨바꼭질을 했던 건 아닐까, 청명한 하늘이, 먼산의 능선이, 그의 눈 속의 나의 시선 속에서, 멀어지고 가까워지고 정지. 여기에서 그의 눈 속의 나, 움직임이 느려진다. (233p, 멀리, 끝없는 길 위에)

삶은 적는 게 아니라는 걸 깨달아가기 위해서 쓰고 있는 것 같다니까. 그렇다면 무엇 때문에 그녀 얘길 써야 하지? 가만히 살다 간 그녀에게 무덤을 만들어줘보겠다, 이것이 내 생각인데 그대로의 그녀를 쓰지 못하면 그게 무슨 소용이 있느냐고? 나는 나도 모르게 상황을 독특하게 만들고 때론 부풀리고 심지어는 극단으로 몰아가고 있으니. 그런 작위로 어떻게 그녀 속의 우연, 기미, 어찌할 수 없음, 이런 것들을 내가 짚어내느냐고? 놓쳐버린 것들, 그녀가 느꼈던 기미들. 내가 써보고 싶은 건 그것들인데 그런데 그런 것을 다 놓치고 지금 나는 뭘 적고 있는 것인가? 적어보려고 애쓰면서 사는 삶은 도대체 무엇인가? 도대체 어떤 기준을 가져야 하는가? 내가 물어보는 거지. 이번에는 그녀의 기저음들을 그 시간의 결에 스며들었던 햇살이나 빗방울들을 놓치지 않을 자신이 있는가? 내 마음은 대답을 못 해. 이번에도 어느 부분은 과장될 것이고 어느 부분은 소멸될 것이야. 있는 그대로 쓰겠다고 해놓고, 그렇겠다고 해놓고는. (250, 멀리, 끝없는 길 위에)

|