-

-

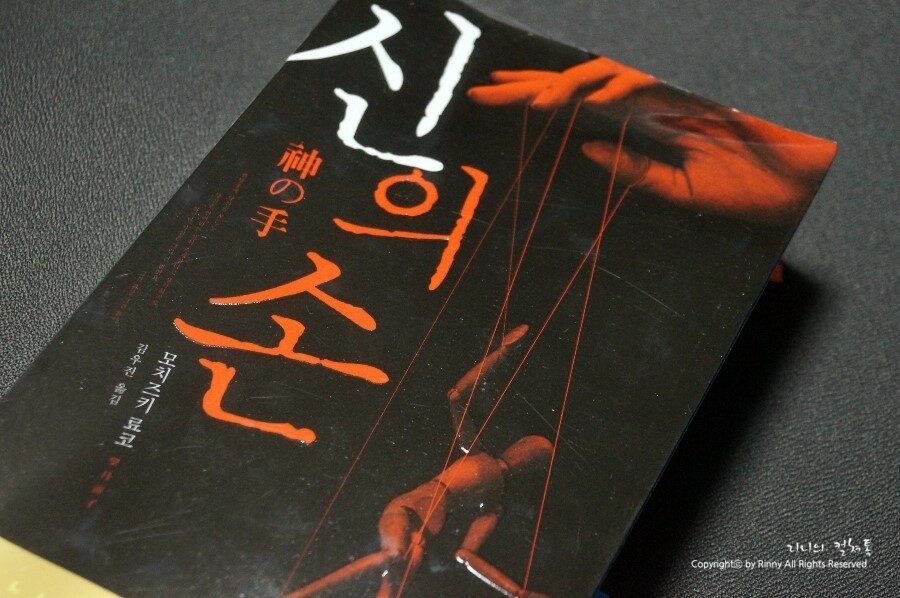

신의 손 ㅣ 밀리언셀러 클럽 104

모치즈키 료코 지음, 김우진 옮김 / 황금가지 / 2014년 9월

평점 :

절판

『신의 손』 모치즈키 료코 / 황금가지

"글을 쓴다는 건, 몸속에 괴물을 한 마리 키우는 것과 같아요."

소설은 어떤 작가의 작품이 문학상을 수상하는 장면과 함께 시작됩니다. 그와 함께, 첫 부분부터 작가의 남다른 문제 인식을 드러내고 있지요. 출판계의 상황이나 문학작품, 그리고 순문학에 비해 장르문학의 가치를 저평가하는 상황에 대한 짧은 글이 등장합니다. 사실상 문학작품의 장르를 완벽하게 나누는 것이 어려운 일이기도 하고, 그것을 나누는 것이 의미 있는지는 알 수가 없죠. 그저 작품을 재밌게 읽고 남는 것이 있다면 좋은 것이 아닐까요. 이런 사회적인 비판과 함께 미스터리한 사건들을 능수능란하게 펼쳐내는 『신의 손』같은 작품들이 있다면 독자의 만족은, 순문학이든 장르문학이든 높아질 수밖에 없습니다.

이 작품을 읽기 전엔, '유괴사건'이라는 말에 겁을 집어 먹고, 약간은 잔인하고 무서운 추리 스릴러 이야기가 나올까 걱정했지만, 소설은 생각과는 다른 느낌이었습니다. 편집자로 일하는 주인공 '미무라'에게 불현듯 어떤 여성이 들고 온 『녹색 원숭이』라는 작품. 초보의 작품이라고는 믿을 수 없는 남다른 포스를 풍기는 작품이었지만, '미무라'는 이 작품의 제목과 내용에서 심상찮은 뭔가를 느끼게 되지요. 바로, 실종된 여류 작가 '기스기 교코'의 작품과 아주 똑같았던 것입니다. 대체 이 작품을 들고 온 여자의 저의는 무엇인지, 과연 이 작품을 그 여자가 도작 한 것인지, 누군가가 자신을 놀리려 하는 건지, '미무라'는 굉장히 혼란스러운 마음을 갖게 됩니다. 과연 어찌 된 일일까요.

작가는 이 실종된 여류 작가의 이야기와 함께, 오래전 정체불명의 유괴사건을 오묘하게 섞어놓습니다. 두 사건과 관련된 다양한 등장인물이 등장하면서 전혀 상관없어 보이는 두 퍼즐 조각이 끝에 가서야 완벽하게 맞춰지지요. 그 맞춰지는 과정이, 책의 묵직한 두께처럼, 철저하고 꼼꼼합니다. 소설의 중후반쯤에서 "대체 뭔데 -" 하는 투덜거림이 나오기도 했지만, 마지막에 가서야 『녹색 원숭이』라는 오싹한 작품의 비밀이 밝혀지니 쫙 소름이 끼쳤습니다.

『신의 손』을 읽고 나니, 어떤 하나의 작품을 내기까지 작가의 고통이 전보다 더욱더 깊게 느껴집니다. 보통 사람들이 갖고 싶어 하는 능력인 '작가의 정신세계', 작품에 빠져들어 거의 미쳐가 본능에 의해 글을 썼던 작품 속 작가의 모습이 어딘지 모르게 안타까워 보입니다. '신의 손'을 갖고 싶었던 여자, 그것을 감당하기 어려웠던 여자의 인생이...

Copyright ⓒ 2014. by Rinny. All Rights Reserved.

출판사에서 지원받은 도서를 읽고 솔직하게 쓴 서평입니다.

덧글과 공감은 글쓴이에게 큰 힘이 됩니다.

문예지 편집부도 판매부에서 매출액 보고를 듣는다. 하지만 이곳은 그런 세속적인 것은 상관 않는 곳. 무릇 문학이란 경쟁 원리와는 맞지 않는 것이어서, 상업주의를 도입하면 뿌리부터 썩어 소멸하는 법. 번화가의 패스트푸드점도 아닌데 매상에 신경 써야 되겠는가.

이런 식으로 `문학은 팔리지 않는다`에서 `팔리지 않으니까 문학이다`라는 전환 논리가 횡행하고, 언제부턴가 마이너리티로 있는 것에 미덕까지 느끼는 풍조가 작가들 사이에서 만연했다. 그 결과, `문예 작품은 존재 그 자체에 의의가 있다`며 언뜻 철학적이어서 고상하게 여겨지는 현대 문학의 위치에 모두가 걱정을 끌어안고 낙담하는 상황이었다.

그러나 편집자들이 문예 소설을 가혹한 소비 문화 속으로 던져 넣을 생각이 없다는 것은 명백했다. 그들 문예부 직원들은 스스로의 사명을, 판매하는 것이 아니라 지켜내는 것이라고 보고 있었다. 하지만 미무라는 `한번 팔아 보라`는 목표가 문예지 편집부에도 그저 먼지 쌓인 사어(死語)가 아니라 현실적인 구호라는 사실을 편집장이 되고서야 처음으로 깨달았다. 그리고 그와 동시에 매월 보고되는 수치를 현실의 공포로 느끼게 되었다. 또한 그것을 뒤통수가 뜨끈한 공포로서 이해하는 것은 그저 편집장 혼자라는, 즉 `판매 부수`같은 예술의 적(敵)과는 자기 혼자서 싸울 수 밖에 없다는 것을 통감하였다. (14p)

시간은 감정을 씻어 내린다. 유아에게 일어난 불행, 그게 주는 슬픔에 계속 몰두하는 건 어느 시점 이후론 강박관념으로 변할 수 밖에 없다. 감정적 짐덩어리가 되는 것이다. 그래도 미치코는 생각했다. 20년전의 지역 사회였다면, 아니 지역 문화였다면 사람 하나가 실종되었다는 사실을, 그 사실이 가진 무게를 모두가 조금씩 등에 짊어지고 살아갔을지도 모른다. 사라진 생명에 대한 슬픔을 한쪽 가슴에 묻고 살아갔을 것이다. 하지만 흔적도 없이 치워진 팻말, 사건에 대해 알 수 있는 물건 한 조각도 남기지 않은 이 공원에 그런 상냥함은 없었다.

미치코는 현대 사회에서 문득문득 느껴지는 `방해물`에 대한 냉담함을, 질서정연하게 원래 모습으로 돌아간 공원과 거리에서 느꼈다. (158p)

|