-

-

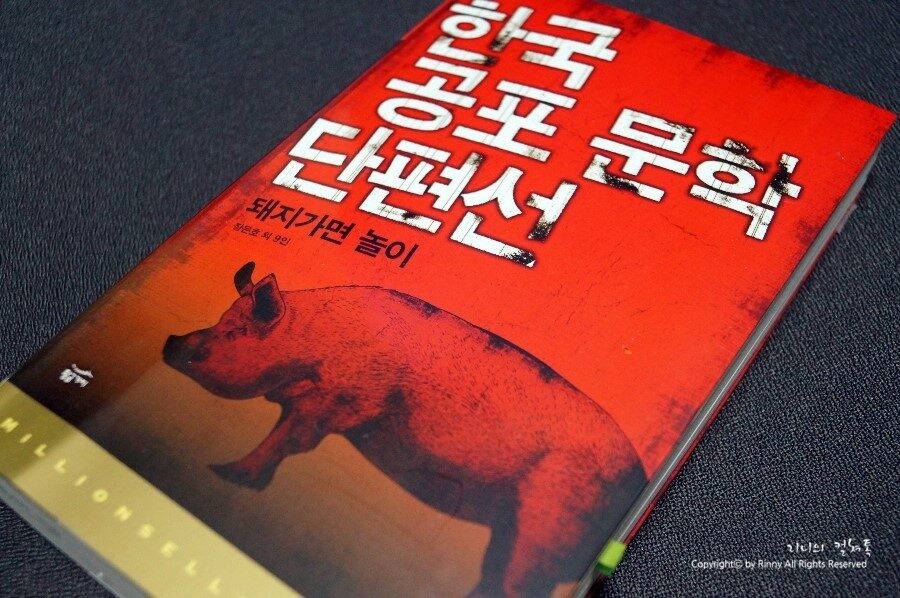

한국 공포 문학 단편선 - 돼지가면 놀이 ㅣ 밀리언셀러 클럽 - 한국편 26

장은호 외 8인 지음 / 황금가지 / 2014년 8월

평점 :

『한국 공포 문학 단편선 - 돼지가면 놀이』 장은호 외 9인

공포를 기반으로 한 다양한 장르의 이야기

"공포 이야기는 하지 않으려 해도 듣지 않으려 해도 절대 사람들 사이에서 사라지지 않습니다. 사람을 겁주는 공포 이야기의 근본은 저주라고 생각합니다."

공포 영화를 굳이 찾아서 보는 편은 아닙니다. 무언가 공포스러운 장면이 나올듯할 때 눈을 가리고 온몸에 힘을 팍-주고 볼 정도로 싫어하지요. 하지만 공포심을 자극하는 이야기들은 시각적인 자극이 없기 때문인지 어느 정도 잘 듣곤 하지요. '공포'를 장르로서 구분하기는 어려울 것 같지만, 책을 읽기 전 '공포 문학'이란 것에 대한 일종의 선입견이라는 게 있었습니다. 바로 "귀신이 많이 등장하겠다."라는 것이었죠. 그래서 살짝 떨었습니다. 귀신의 존재를 믿지도 않고 실제로 본 적도 없지만 (어릴 때 봤다고 생각하긴 하지만, 이제 와서 보니 꿈 혹은 환상이라 생각합니다.) 귀신이라는 말 만으로도 정말 무섭거든요. 하지만 『한국 공포 문학 단편선 - 돼지가면 놀이』에서는 제가 생각했던 것과는 달리 새로운 '공포 문학'의 향연이 펼쳐졌습니다.

스릴러와 공포의 경계가 참 불분명하다고 느낄 정도로, 이 책에서는 각기 다른 개성을 지닌 작가들이 정말 다양한 '공포 이야기'를 만들어냅니다. 스릴러와 추리가 약간은 섞여있는 듯한 작품, 그리고 어느 정도 눈을 찡그리지 않고 수월하게 볼 수 있었던 스릴러 같은 작품, 영화나 말로만 접해왔던 '고어', '슬래셔'를 떠올리게 하는 작품들이 있었습니다. 그리고 이 작품들은 모두 '공포'를 기반으로 하고 있지요. 짧은 단편들이 묶여있기에, 재미있는 작품들도 있었고 흥미가 떨어지는 작품도 있었습니다. 그 중 기억에 남는 작품들을 꼽아보자면, 한국전쟁과 관련해서 인간의 잔혹함에 대한 공포를 이야기한 '유재중' 작가의 『돼지가면 놀이』와 사회에 대한 비판이 담겨있었던 '박해로' 작가의 『무당 아들』, 그리고 비밀이 숨겨진 시댁 방문 이야기 '장은호' 작가의 『며느리의 관문』이었습니다.

많은 작품들이 다양하고 흥미로운 소재로 스릴 넘치게 이야기를 하고 있어서 책장은 빠르게 넘어갔습니다. 하지만 간혹 어떤 작품들은 잔인하고 역한 느낌이 드는 장면이 있어 보기 힘든 부분도 있었습니다. 노골적이고 상세한 묘사 때문에 머리속에서 그 그림들이 마구 그려지는데, 그렇게 무섭지 않을 것들이라 생각한 것들도 책 속에서는 오싹하게 느껴지니 후다닥 넘기고 싶은데 궁금해서 쳐다보니, 정말 죽을 맛이이더라고요. 어떻게 보면 '공포감'을 불러일으키는 아주 획기적이고 원초적인 (?) 시도인데, 보는 사람에 따라 호불호가 갈릴 것 같기도 하네요. 그리고 하나하나, 다른 작품을 만나갈 때마다 조금씩 소름이 끼친 것은, 바로 책 속에 나온 모든 작품들의 공포, 그 근원은 바로 인간이었다는 사실이었습니다. 인간이 숨겨져있던 광기와 본성을 나타낼 때, 어떤 귀신이나 괴물보다도 공포스러운 존재가 되는 것 같아요.

- 공포문학, 아마 장편소설은 더더욱 무섭겠죠?

Copyright ⓒ 2014. by Rinny. All Rights Reserved.

출판사에서 지원받은 도서를 읽고 솔직하게 쓴 서평입니다.

덧글과 공감은 글쓴이에게 큰 힘이 됩니다.

사람들은 (...) 이야기 중간에 나왔던 귀신 존재에 더욱 주목합니다. 왜냐면 사람들은 시시한 진실보다 강렬하고 무서운 허구를 쫓아가기 때문입니다. (...) 기억은 재생적 상상력입니다. 과거의 상처는 시간이 지날수록 당시보다 더 커집니다. 과거의 상처를 메우려 상처보다 큰 허구를 만들어냈다고 합니다. 일종의 방어기제로 본인 스스로도 진짜로 믿는 조직된 기억이거나, 무의식으로 현실적이지 않은 공포체험 이야기로 자신의 상처와 거리를 둔다고 했습니다. 상처받은 자가 상처에 대해 합리화시키거나 허구로 타인에게 이야기하는 것은 흔히 있는 일이라고 합니다. (46p, 돼지가면 놀이)

"거꾸로 가는 세상이지만 자넨 훌륭하네 영맨. 그럼 내 하나 물어보지. 자네 애인이 성폭행당하고 잔혹하게 살해당했다 치지. 범인은 누군지 알아. 그러면 그걸 그냥 법의 심판에 맡길 수 있겠나?" "그럴 수는 없지만...... 그래도."

"사회적인 통념상 법의 심판에 맡겨야 한다, 그거지?" 남의 일이니까 그렇게 속편한 소릴 할 수 있는 거야. 하지만 피해자가 자신의 가족이나 더없이 소중한 사람이라면 그런 가식은 가면을 벗게 되고 본능만이 남아. 법의 심판이라는 게 한 사람의 상실과 돌이킬 수 없는 상처에 얼마만큼의 보상을 해 주나? 살점이 떨어지고 영혼이 찢어지는 아픔은 결코 측량할 수 있는 게 아냐. 반면에 법의 심판을 받은 놈들을 보게. 버젓이 살아가고 있지. 밥 먹고 똥 싸고 텔레비전 코미디 보면서 헤헤거리고 말이야." (125p, 무당 아들)

주파수를 91.9MHz로 바꿨다. `성시경의 음악도시` 오프닝 음악이 흘렀다. 라디오 진행자는 소양강 댐 인근 야산에서 발생한 산사태 사고 소식을 전했다. 13명의 희생자들의 명복을 비는 가운데 브라이언 애덤스의 `헤븐`이 흘러나왔다. 미라는 시속 100킬로미터로 달리며 멜로디에 맞춰 흥얼거리다가 문듯, 3년 전 이맘때 비슷한 참사가 있었던 것을 기억해냈다. 소양강댐 인근 야산에서 발생한 산사태로 인해 팬션 두 채가 매몰되었고 희생자의 다수가 초등학교 과학체험 자원봉사를 떠났던 대학생들이라 더욱 안타까웠던 사고였다. 기묘한 건 그 사고 때도 희생자가 14명이었다. 확률로 따지자면 제로에 가까운 오싹한 일치였다. (244p, 헤븐)

|