-

-

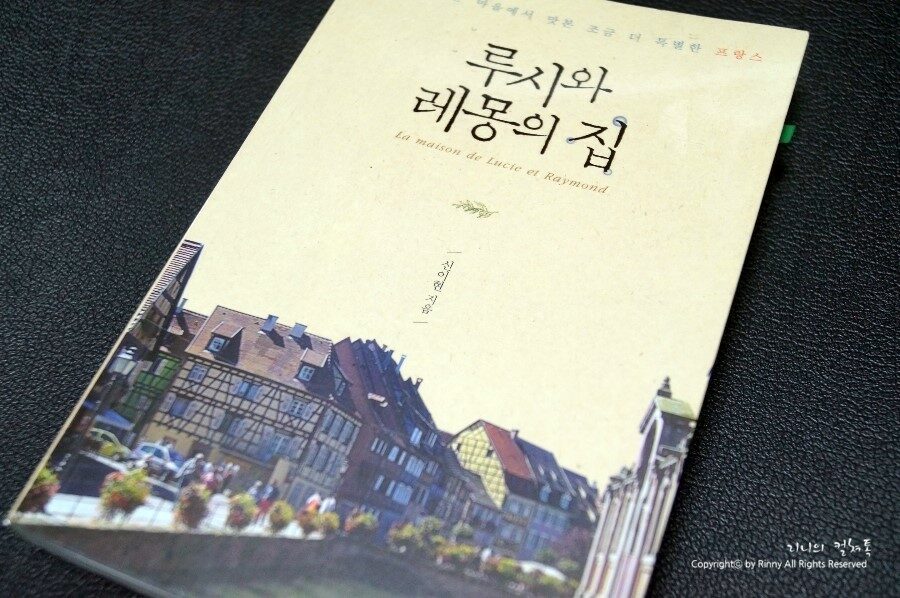

루시와 레몽의 집 - 알자스 작은 마을에서 맛본 조금 더 특별한 프랑스

신이현 지음 / 이야기가있는집 / 2014년 7월

평점 :

절판

『루시와 레몽의 집』 신이현 / 이야기가 있는 집

세상에서 겨울이 가장 아름다운 알자스의 '맛있는 이야기'

프랑스 북동부 한쪽에 긴 모양으로 자리 잡은 '알자스'라는 도시는 우리에게 익숙하지는 않은 곳이다. 독일과 가까이 붙어 있는 알자스는 몇차례 전쟁으로 인해 독일의 지배를 받기도 했던, 아픈 기억이 있는 도시인데, 우리나라와는 거의 지구 반대편에 있으며 저자 '신이현'의 시댁이기도 하다. '시댁'이라고 하는, 우리나라에서는 묘한 감정을 불러일으키는 그곳은 저자에게 조금은 다른 느낌으로 다가올 것 같다. 자주는 방문할 수 없고, 간혹 먼 거리를 이동해 방문해도 '여행'이라고는 생각이 들지 않는 '루시와 레몽의 집'. 그 집이 있는 알자스는 항상 맛있는 냄새가 폴폴 풍기고, 따뜻한 이야기와 미소가 있고, 세상에서 겨울이 가장 아름다운 곳이다.

원래 이 책은 『알자스』라는 이름으로 7년 전, 세상에 나왔던 책이었다고 한다. 에필로그를 읽어보니 『루시와 레몽의 집』이었던 그곳이 '레몽의 집'만이 되어버린 것을 슬퍼하고 위안하며, 이 책을 새로이 낸 것도 같다. 그리고 사실, 『알자스』라는 제목보다는 『루시와 레몽의 집』이라는 제목이 더 잘 어울리기도 하다. 예쁜 제목을 가진 이 책에는 친구처럼 살아가며, 딱 하루의 차이를 두고 함께 삶을 마감하고자 하는 꿈을 꾸는 루시와 레몽 (저자의 시부모)의 이야기, 어디서도 맛볼 수 없는 '알자스'의 음식 이야기들이 가득하다. 단순히 '알자스'의 이야기가 아닌, 루시와 레몽과 가족들의 이야기다.

루시는 이것저것 레몽에게 심부름을 시키고, 레몽은 자꾸 부르는 그 말에 "예, 대장님."하고 장난치며 달려간다. 그들은 티격태격하면서도 손을 꼭 붙잡고 살아간다. 도미 (저자의 남편)가 먹고 싶다는 '엄마 음식'을 말하자마자 꽤 복잡한 음식에도 불구하고 루시는 당장 요리를 준비한다. 가끔 자신의 고집을 꺾지 않는 레몽의 행동에, 나머지 가족들은 짜증 내지 않고 그러려니 하고 넘어간다. 식사마다 격식을 차리는 가족의 특성상 엄청나게 쏟아져 나오는 설거지에도 도미의 형제들은 투덜대면서도 오순도순 그것을 마친다. 알자스에서 맛볼 수 있는 따뜻한 포도주, 그들이 심고 기르는 채소들이 있는 그 집. 소박하지만 행복한 모습으로 살아가는 그 집에 가본다면, 저자가 아닌 누구라도 그 곳의 이야기를 다른 이들에게 전해주고 싶을 것 같다.

루시가 세상을 떠난 이후로 레몽은 오랜 시간 슬픔에 잠겼다가, 다시 일어나 루시가 남긴 레시피 책을 펴고 요리를 시작했다고 한다. 그녀의 맛있는 요리가 레몽의 상처를 치유했듯, 고소하고 달콤한 냄새가 나는 이 책을 보는 우리에게도 따스한 기운이 스미는 듯하다. 항상 꾸는 꿈이지만, 이렇게 소박하게 오순도순, 맛있고 건강한 요리를 직접 해 먹으면서 행복하게 살아갔으면 좋겠다.

Copyright ⓒ 2014. by Rinny. All Rights Reserved.

덧글과 공감은 글쓴이에게 큰 힘이 됩니다.

이 산을 넘으면 파리에서와는 다른 세상이 기다리고 있을 것만 같다. 더구나 겨울에는 무슨 일이 있어도 알자스에 와야 한다. 이 세상에서 겨울이 가장 아름다운 곳이기 때문이다. 추울수록 더욱 싱싱해 보이는 거대한 전나무와 그것을 푹 뒤집어씌울 정도의 많은 눈, 겨울에 먹어야만 제맛인 부드럽고 따뜻한 음식들은 이곳을 겨울에만 존재하는 땅처럼 여겨지게 한다. 어쩌면 알자스 첫 조상은 첫눈 내리기 시작할 때 생명을 얻어 보주 산 깊은 자락에서 한 생을 살다 그 눈이 다 녹을 때 땅속으로 사라져 버린 사람들이었는지도 모른다는 동화적인 생각도 든다. (17p)

나는 독한 버찌 술을 넣은 치즈를 먹으며 웃는다. 이 치즈는 꼭 순두부처럼 부드럽다. 치즈에 독주를 뿌려 먹을 생각을 했다니 농부가 아니라면 불가능했을 것이라는 생각이 든다. 일요일 날 편안하게 실컷 포식을 하고 난 뒤 몸이 무거워졌을 때 디저트에 독한 술이라도 넣어 먹지 않으면 다시 농장을 둘러볼 힘이 나지 않았을 것이다. 나 또한 치즈 속에 든 독주를 마시니 갑자기 음식 먹는 꿈에서 깨어난 것처럼 움직일 기운이 생긴다. 레몽과 루시가 이번에는 식당 주인과 한참 이야기를 나누는 동안 우리는 현관 벽에 붙은 식당 주변 산책로 지도를 보면서 기다린다. 밖에는 오후 햇살이 눈부시다.

"우리는 저쪽으로 가자꾸나."

식당에서 나온 레몽이 햇빛이 사라질세라 바쁘게 우리를 재촉한다. 햇살이 더없이 따뜻한 날이다 바람도 없다. 두 노인네는 우리 앞에서 손을 꼭 잡고 두런두런 이야기를 나누며 걸어간다. 꼭 의좋은 남매같다. (132p)

오늘도 그녀는 나를 커다란 잡초 앞으로 데리고 가 기대에 찬 질문을 던진다. 넓적하다고 다 호박잎처럼 먹을 수 있는 게 아닌데 말이다. 한 평의 텃밭이 있다면 한국 사람들은 무엇을 심을까. 틀림없이 상추와 고추, 깻잎을 심을 것이다. 이곳 사람들이라면 무엇을 심을까. 상추와 토마토, 껍질째 먹을 수 있는 완두콩, 파를 심는다. 어느 동네 어디를 가도 똑같다. 정원 옆 조그맣게 가꾼 텃밭을 보면 어김없이 상추, 완두콩, 토마토, 파 이렇게 줄지어 서있다. 루시의 두 딸, 친구들, 낯모르는 저 산위의 사람들 할 것 없이 모두 똑같다. (210p)

|