보이는 것이 진실이라 믿는가? <울 - 휴 하위>

After Reading

지상의 오염을 피하기 위해 만들어진 144층의 '사일로'라는 이름을 가진 지하창고.

강력한 인구 제한 등 엄중한 규칙 아래 사일로에서 살아가는 사람들에게 '밖'을 말하는 것 자체는 금지되어 있다. 누군가 그 금지된 영역을 갈망하고 입 밖으로 내뱉는 순간, 그는 밖으로 나가 대기의 오염 속에서 무방비해지는 '청소형'을 받게 된다. 그러나 그런 무시무시한 형벌에도 '밖'의 진실을, 사일로 안에서 숨겨진 비밀을 찾으려는 사람들이 늘어가면서 질서 있던 '사일로'의 분위기가 흐트러지기 시작한다. 땅 속에 만들어진 하나의 거대한 사회, 그 속에서 진실을 갈망하는 자들을 중심으로 소설이 진행된다.

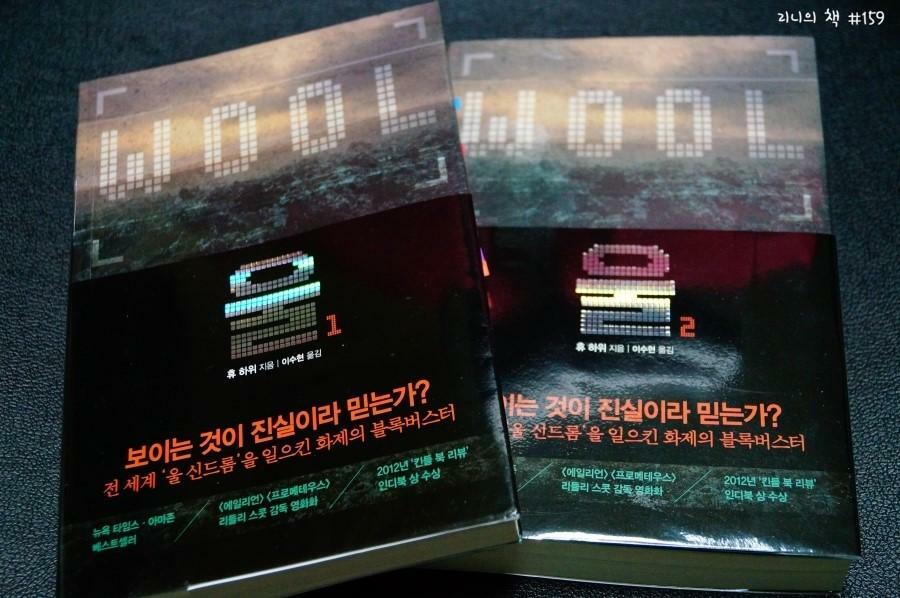

현재 한국에 출판된 두 권의 책 <울>은 작가가 소설을 펼쳐낸 후, 자비로 하나의 단편 (1부, 홀스턴 - 1권의 앞부분)을 출간했는데, 어마어마한 인기를 얻어 뒷이야기를 제작하게 되었다고 한다. 그렇게 해서 옴니버스 식으로 만들어진 소설 <울>은 단편과 장편소설의 경계를 아우르는 미묘한 느낌을 준다. 이야기의 중심인물로 보자면 1권과 2권 그리고 3,4,5권의 이야기가 묶여지는 듯 한데 그 세 이야기는 서로 연관되면서도 자연스럽게 이어진다. 또한 이야기의 첫 전개가 색다르게 느껴질 수 있는 장점이 되기도 한다.

작가는 많은 SF나 디스토피아 문학이 그렇듯 소설의 이야기를 통해 미래의 모습을 상상하며 또한 현대의 사람들에게 경고의 메시지를 보낸다. 미래에도 변함없이 악순환될 현대사회의 모습을 그리기도 한다. 지배층의 권력과 욕심, 그리고 지하의 거대한 세계 안에서도 여지없이 나눠지는 사람들의 계층, 그리고 정보의 왜곡까지. 이 중 권력과 정보의 왜곡을 떠올리게 하는 소설 속의 배경 '사일로'는 실제로 작가가 현실 속의 인터넷, TV 등의 매체 등을 생각하며 만들어냈다고 하는데. 그것들은 세상을 연결해주는 통로이기도 하지만, 반대로 세상의 많은 정보를 왜곡할 수도 있는 무시무시한 필터다. 실제로 국민들에게 '정치적 눈가리개'로 이용되기도 하는 미디어 속 정보는 현대인들에게도 끊임없이 숨겨진 진실을 파악하고 의심하게 하는 양날의 칼이기도 하다.

이미 영화 판권이 세계에 팔려 '리들리 스콧' 감독으로 할리우드 영화로 제작될 예정인 소설 <울>은, 실제로도 영화를 보는 듯한 느낌이 드는 책이다. 144층의 지하창고라는 '영화의 소재로서'는 굉장히 매력적인 배경과, 후반부 진실을 향해 나아가는 사람들의 투쟁, 그리고 파괴된 땅에서 생존하려 애쓰는 주인공의 긴장감과 스릴은 책을 읽으면서도 그랬던 것처럼 영화 속에서도 재현될 수 있을 것이다. 단, 디스토피아라는 주제와 지구의 오염 + 권력이라는 소재는 이미 많이 이용된 소재이기 때문에 식상할 수도 있지만, 식상한 만큼 익숙하고 안전하게 재미를 보장할 수 있을 것도 같다. 신나게 모험하는 기분으로 책을 다 읽고 덮은 지금, '사일로'라는 공간이 영상 속에서 멋지게 재현된 모습을 기대하고 있다.

Underline

- 잘 부서지는 돌처럼 떨어져 나가는 하얀 보호복을. 그리고 더는 머리를 지탱할 수가 없었다. 그는 느린 죽음이 닥쳐오는 동안 통증에 몸을 말고 아내의 유해를 끌어안으면서, 마지막 남은 고통스러운 숨결과 함께 생각했다. 이 죽음이, 무너져가는 도시가 쓸쓸하고 고요하게 굽어보는 가운데 생명 없는 갈색 언덕의 검은 틈 속에서 이렇게 몸을 말고 죽어가는 그의 모습이, 볼 수 있는 사람들에게는 어떻게 보일지. 누구든 지켜보려고 한 사람이 있다면, 그들은 무엇을 볼까? (1권, 63p)

- 그녀가 보기에, 바깥세상에 대한 금지된 꿈은 슬프고 텅 빈 꿈이었다. 죽은 꿈이었다. 꼭대기 층에서 이런 풍경을 숭배하는 사람들은 모든 것을 거꾸로 알고 있었다. 미래는 아래에 있었다. 전력을 생산하는 석유도, 쓸모 있는 물건들을 만드는 광물도, 농장의 흙을 새롭게 만들어주는 질소도 다 아래에서 나왔다. 화학과 금속공학의 발자취 안에서 그림자 노릇을 해본 사람이라면 누구나 아는 사실이었다. 어린이책을 읽는 사람들, 잊혀지고 알 수 없는 과거의 수수께끼를 짜 맞추려 드는 사람들은 착각에 사로잡혀 있는 것이다. 단 하나, 그들의 집착에서 이해할 수 있는 부분이 있다면 탁 트인 공간 그 자체였다. 솔직히 그녀는 그 풍경이 두려웠다. 어쩌면 사일로의 벽을 사랑하고, 심층부의 캄캄하고 좁은 공간을 사랑하는 그녀가 잘못된 건지도 몰랐다. 다른 사람은 다들 탈출하는 생각을 품고 사는 걸까? 그녀가 어딘가 이상한 걸까? (1권, 184p)

- 배기관 누수가 모두를 질식시킬 수도 있고, 망가진 배수펌프가 모두를 익사시킬 수도 있던 심층부에서는 하찮게만 보였던 질문이 이제는 그녀 앞에 커다랗게 버티고 섰다. 이 좁은 지하 공간에서 사는 그들의 삶이란 대체 무어란 말인가? 저 바깥, 저 언덕 너머에는 무엇이 있을까? 그들은 왜 여기에 있으며, 무엇 때문에 있는 걸까? 그녀와 같은 사람들이 저 멀리에서 무너져가는 높은 사일로들을 지었을까? 무엇을 위해서? (1권, 189p)

- 그녀는 손을 내려다보고, 손톱에 깊이 배인 가느다란 기름 자국을 보면서 자신은 이미 죽었음을 알았다. 어쩐지 그건 별로 상관이 없었다. 그녀 뒤에도 앞에도 시체가 줄을 이었다. 그녀는 그저 끌려가는 존재였다. 기계 안에서 빙빙 돌며 금속 이빨을 가는 톱니바퀴에 불과했다. 끝내는 장치가 마모되고 조각이 떨어져 나가면서 주변 장치에 피해를 입히는, 결국 다른 부속품으로 대체되어야 하는 톱니바퀴. (1권, 287p)

- 식칼을 잃어버리다니 욕이 나왔다. 확실히 격자판에는 없었다. 얼마나 멀리 떨어졌을까, 다시 찾을 수는 있을까, 아니면 대신할 물건을 찾을 수 있을까 생각했다. 그리고 물통을 집으려고 몸을 돌렸는데...... 물통도 없어졌다. 시야가 좁아지고 심장이 빨리 뛰었다. (...) 물통이 넘어진 걸까 생각했다. 식칼은 칼자루보다 더 좁은 격자판 사이로 어떻게 떨어졌을까 생각했다. 그리고 관자놀이의 지끈거림이 약해지자, 다른 소리가 들렸다. 발소리. 아래쪽 계단에 울려 퍼지는. 달려가는 발소리 (2권, 117p)

Add...

어쨌든 결론은, 참 재밌다는 이야기입니다 :)

한 글자의 단순한 제목도 임팩트 있고요!