-

-

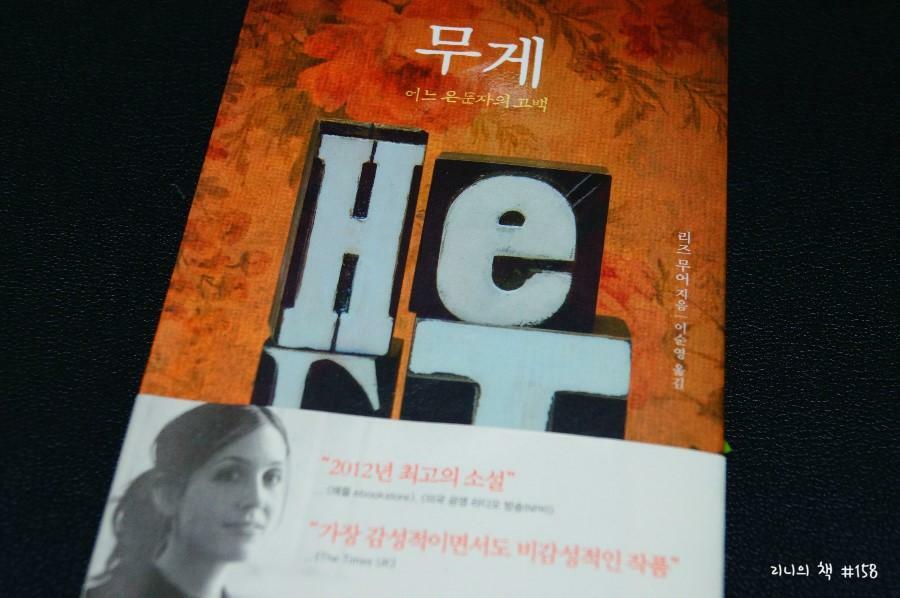

무게 - 어느 은둔자의 고백

리즈 무어 지음, 이순영 옮김 / 문예출판사 / 2013년 10월

평점 :

절판

당신이 짊어지고 있는 그 짐, 견딜만 한가요 <무게 - 리즈 무어>

After Reading

"'Heft'는 짐이 되는 것, 고통스럽게 짊어지고 가야 하는 것을 의미합니다. 그리고 복잡하고 힘겨운 것을 의미하기도 합니다.

마지막으로 이 단어는 진지하고 심각하며 중요하게 여겨지는 것을 의미하기도 하는데, 이것 또한 앞의 두 가지 의미 못지 않게 중요합니다."

당신의 '무게 (Heft)'는 어떠한가요, 견딜만 한가요?

수많은 사람들이 각자 나름의 짐을 지고 삶을 살아간다. 그 짐들의 무게를 하나하나 비교하긴 쉽지 않지만, 무겁고 가벼움에 상관없이 사람들은 그것을 극복하고 살아가는 사람들과 극복하지 못한 사람들로 나뉘게 된다. 그 중 후자는 '삶의 짐'의 무게에 마음이 짓눌려버린 사람들일 것이다. 그들은 짓눌리고 남은 마음의 공간, 그 곳의 결핍을 채울 무언가에 몰두하게 된다. 그 무언가가 좋은 취미나, 그런 것들이라면 참 좋을 것이지만, 이미 짓눌린 마음을 빠르게 채워줄 것은 충동적이고 순간적인 욕심에서 비롯되는 것들이 선택되기 마련이다. 그것들은 마음의 결핍을 제대로 충족시켜주질 못한다. 그렇다면 어떤 것이 그들의 마음을 달래줄 수 있을까. 소설 <무게>는 삶의 무게를 감당하기 힘들어하는 사람들, 그들이 그 무게를 극복할 수 있는데 필요한 것이 무엇인지에 대한 해답을 이야기를 통해 풀어나가고 있다.

책 속의 주인공들은 모두가 이런 결핍과 자신이 직접 걸어잠근 외로움의 문 속에서 살아가고 있다. 대학교수였지만 가족들에 의해 새겨진 상처를 안고 있는 '아서', 그와 편지로 감정을 주고 받았던 외로운 여자 '샬린' 그리고 아픈 어머니를 돌보며 그것에 대한 부담과 또한 그녀에 대한 애착을 동시에 느껴가며 살아가는 야구 소년 '켈'. 그들은 지독한 외로움과 상처를 옳지 못한 방법으로 극복해내려고 노력한다. '아서'는 과식으로, '샬린'은 술을 통해서, '켈'은 사람들과의 감정없는 사교를 통해서. 그러나 물론 그 결핍이 채워지지는 않는다. 그들은 계속해서 외로움 속으로 침잠해있는 듯 하다. 그러나 그 모습 속에, 세상과 섞이고자 하는 소심한 욕망이 있다는 것이 소설 속에 드러난다. 그들은 그런 자신의 바람을 조금씩 조금씩 드러내면서 세상 속으로 걸어나오게 된다. 그리고 자신의 아픔을 공감해줄, 자신의 짐을 덜어줄 소중한 사람들을 만나게 된다. 우연히 그들 사이에 만들어진 조그만 연결고리가, 세상을 견딜 수 있는 든든한 끈이 될 수 있을 거란 희망이 조금씩 생기게 된다.

그 짐을 잠시 잊게 만들어주는 '무언가'뿐이 아니라 그 짐을 진심으로 공감하며 덜어줄 수 있는 '누군가'가 있다는 것은 얼마나 행복한 일인가. 혼자서는 어떻게는 참아지는 외로움의 눈물이, 누군가의 '힘내'라는 말 한마디에 톡 하고 터져버리는 건 아마 그런 이유일 것이다. 지금 내가 밝게 살아가고 있는 것도 나의 짐 한 편을 조용히 들어준 누군가가 있었기 때문일지도 모른다. 소설 <무게> 속 아무렇지 않은 척 하던 아웃사이더들을 생각하며, 그들이 정말로 행복했을 것이라는 기대를 가져보며, 언젠가 외로움 속에 빠져있는 곁의 누군가에게 손을 먼저 내밀어 볼 수 있길 빌어본다.

Underline

- 이 음식을 모두 먹어도 좋다고 자신에게 허락했고, 그런 허락이 주는 황홀한 해방감을 만끽했다. 하지만 아삭아삭 소리가 가만히 입에서 새어나오는 순간 긴장했다. 내 소리를 듣는 게 싫다. 나는 혼잣말을 하지 않는다. 집에서 혼잣말을 하는 사람들이 있을 거라고 생각하는데, 나는 그러지 않는다. 바보 같아 보인다. 내 목소리를 들으면 구역질이 난다. 혼자 있는 걸 왜 그렇게 좋아하는지, 조용한 내 집에서 철저하게 혼자 있는 걸 왜 좋아하는지, 누구의 눈에도 띄지 않는 걸 왜 좋아하는지 갑자기 기억났다. 내게는 아주 재미있는 책이 있었다. 라디오를 켰더니 정말 운좋게도 미켈란젤리가 연주한 <갈색 머리 처녀>라는 드뷔시의 서곡이 나왔는데, 그 곡을 들을 때마다 여름날의 특별한 기억이 떠오른다. 이 순간 나는 행복했다. (53p)

- 한없이 깊은 생각에 빠져들었다. 내 안에서 전율이 일었다. 갈비뼈를 가르고 뭔가 나오려는 것처럼 내 안에 있는 무엇이 벌어진 것 같았다. 집 안에 갇힌 뒤로 자주 그런 생각을 했다. 내 집은 이 시대에 존재하는 플라톤의 동굴이며 나는 그 동굴 속에 살던 사람이고, 비록 내 몸은 그러지 못한다 해도 마음은 온 집 안의 벽과 천장에 부딪친다고. 밀실 공포증 비슷한 느낌이 들었고 밖으로 너무도 나가고 싶었다. 아쉬운 대로 문을 열고 깊이 숨을 들이마셨다. 밖은 추웠고, 문 안에 서서 잠시 동안 몸을 떨었다. 그러다 거의 충동적으로 다시 거실로 가 수화기를 들고는 기억 속에 있는 샬린의 전화번호를 눌렀다. (84p)

- 내가 속삭인다. 엄마, 켈이에요. 엄마 얼굴에 깜빡거리는 빛이 스치는 것 같다. 켈이에요, 나는 다시 말한다. 엄마 아들 켈이에요. 죄책감이 한꺼번에 밀려온다. 엄마 곁에 있지 않았다는 죄책감. 엄마가 세상에서 가장 좋아하는 장소인 펠스 랜딩에 나 혼자서만 있었다는 죄책감. 다른 사람의 집에서 칠면조 고기를 먹었다는 죄책감. 의자를 더 가까이 끌어당긴다. 무릎에 팔꿈치를 대고 손으로 턱을 받친다. 정강이가 침대에 닿을 정도로 의자를 끌어당긴다. 잠시 동안 아무 말 없이 그렇게 앉아 있다. 윙윙 소리가 점점 더 커진다. 엄마 머리 위의 형광등에서 나는 윙윙 소리. (218p)

- "내게 뭐 하고 싶은 얘기 있어요?" 내가 물었다. 예전에 학생들에게도 꼭 그렇게 말했다. 학생들은 지금 욜란다처럼 내 맞은편에 앉곤 했다. 학생들은 혼란스럽거나 당황할 때면 시선을 아래로 떨어뜨렸다. 그들이 털어놓는 내용은 실로 놀랍다. 그들의 고백이 모두 그렇다. 내가 신부나 심리 치료사가 된 듯한 착각이 들기도 했다. 그러던 때가 좋았다. 그것이, 고백을 들을 때의 기분이 그립다. "제가 왜요?" 욜란다가 물었다. "전 당신에 대해 아무것도 모르는데요." 욜란다는 아주 침울하게 말하고는 작은 두 손으로 머리를 받쳤다. 그 말이 마음에 아프게 박혔다. 우리는 당근을 먹었고, 그러는 동안 욜란다의 매몰찬 말이 허공을 떠돌았다. (322p)

- 예전에는 아침에 눈을 뜨자마자 기도하고 밤에 잠들기 전에 또 했다. 이 세상에 나 같은 사람이 얼마나 많은지, 또 얼마나 많은 사람이 지독한 외로움 속에서 허덕이는지 상기해보곤 했다. 그런 일이 매일 일어난다고, 매일 누군가는 세상에서 떨어져 나와 고결한 은둔자가 되고, 자신의 꼬리를 먹는 뱀처럼 혼자만의 세상에 갇히고, 그러다 외로운 대령을 줄기차게 바라보며 도움을 구하는데, 그렇게 하지 않으면 죽을 수밖에 없다고 나 자신에게 말한다. 그리고 그는 나처럼 된다. 대령은 사랑과 관대함을 더 널리 뻗쳐 그를 비밀 클럽의 일원으로 맞아들인다. 이 세상에 외롭거나 아프거나 아주 슬픈 사람 모두를. (358p)

Add...

책 뒤에 작가 인터뷰와 옮긴이의 말도, 책 내용 못지 않게 좋았어요 :)

참 따뜻한 소설, 오랜만에.