-

-

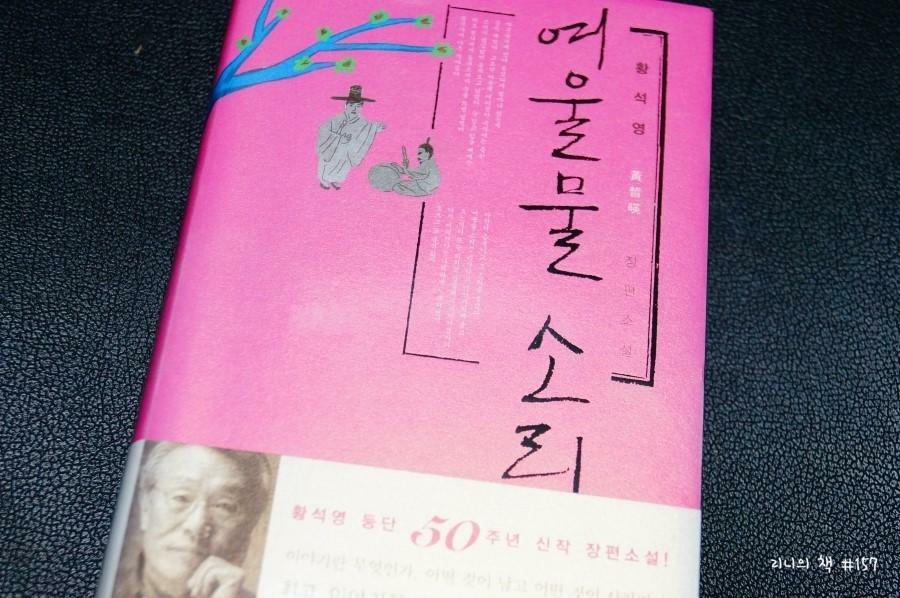

여울물 소리

황석영 지음 / 자음과모음 / 2012년 11월

평점 :

구판절판

밤이 되면 귓전에 다가오는 물소리처럼 <여울물 소리 - 황석영>

After Reading

"속삭이고 이야기하며 울고 흐느끼다 또는 외치고 깔깔대고 자지러졌다가 다시 어디선가는 나직하게 노래하면서 흐르고 또 흘러갔다."

여울, '강이나 바다의 바닥이 얕거나 폭이 좁아 물살이 세게 흐르는 곳'이라는 사전적 의미를 갖고 있는 예쁜 순우리말. '이응'이란 자음으로 이루어진 단어라서인지, '개울'이란 단어가 연상되는 발음이기 때문인지 처음에는 부드럽게 흘러가는 물이 연상되었다. 그러나 물이 세게 흐르는 곳이란다. (개인적으론) 발음과 뜻이 반대되는 느낌을 가진 뭔가 매력적인 단어로 기억해두게 될 듯 하다.

작가는 왜 이 이야기에 '여울물소리'라는 제목을 붙였을까? 뜻을 제대로 알고서 이야기를 되새겨보니, 이 책은 마치 말그대로 '여울물소리'와 같다고 느껴진다. 여울을 따라 빠르게 흘러 독자들에게 들려주는 듯한 이야기, 그리고 그 속의 격정적인 주인공의 인생 이야기, 때로는 고요해졌다가 울며 흐느끼는 그리고 뒤이어 담담해지는 이야기. 이 책이 아닌 많은 소설이 이런 비슷한 특징을 가지고는 있지만, 한국의 역사와 그 속에서 엮이는 주인공들의 이야기가 물처럼 빠르게 뒤섞여 이어지는 걸 보면 '여울물소리'라는 제목이 얼마나 이 소설에 잘 어울리는지 생각할 수 있다.

전기수 (고전소설을 읽어주는 사람), 강담사 (재담꾼), 고수(북치는 사람), 광대의 물주, 게다가 혁명가의 삶까지 살았던 '이신통'이라는 사나이, 그리고 그의 마음을 평생토록 따른 '연옥'이라는 여인. 그들의 삶이 우리나라의 근현대 역사와 맞물려 벌어지는 이야기들을 이 소설에서 펼쳐내고 있다. 외세의 간섭과 임오군란에 이어 동학(소설 속 '천지도')혁명까지 소설 속에서 거론되는 사건들은 아픔이 많았던 우리의 역사를 한번 되짚어주면서, 동시에 작가는 그 역사 속의 '이야기꾼'이 어떤 삶을 살았을지의 상상을 소설 속에 녹혀내고 있다.

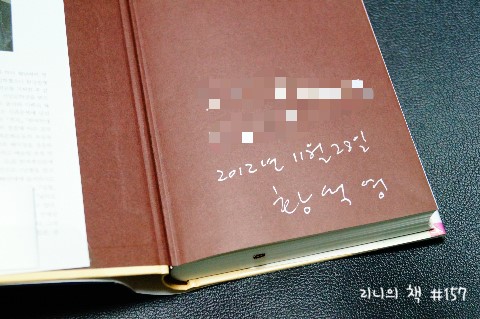

나는 이 책을 출간직후 열린 황석영 작가의 행사에서 처음 만나게 되었다. 그리고 간직할 수 있는 흔적까지 남겼었다. 그 때 작가님의 말씀 중 기억하고 있었던 것이, '시대가 흐르면서 토박이 이야기꾼이 사라져갔고, 그 토박이 이야기꾼에 대한 그리움이 생기게 되었다'는 말이다. 책의 맨 끝에 자리한 작가의 말에 쓰여진 '이야기는 무엇인가, 무엇 때문에 생겨나나, 무엇을 위해서 존재하나, 어떤 것이 남고 어떤 것이 사라지나?'라는 한 줄은, 황석영 작가의 '이야기꾼'에 대한 그리움과 재현에 대한 열망이 <여울물소리>라는 한 소설을 쓰게 했다는 생각을 하게 만든다. 밤새도록 흐르다가 밤이 되면 귓전에 다가오는 여울물의 소리처럼 화려하지는 않지만 담담하게 써낸 이 소설은 그 화려하지 않은 특징 때문에 그저 동요없이 읽어나가게 되는 함정이 있다. 그러나 그 담담한 기쁨과 슬픔이 만드는 소설의 물소리가 멈추지 않고 흘러가는 듯한 소설의 결말은 진한 여운을 남긴다.

Underline

- 내 꼴이 무슨 주인을 쫓는 삽살개 같아져서 나는 문고리를 잡고 섰고, 이신통은 다시 휘적휘적 다리를 건너갔다. 그가 아직 물안개가 퍼져 있는 장터 모퉁이를 돌면서 자취를 감출 때까지 나는 대문 앞에 서 있었다. 어찌 그와 함께 살았던 날을 하루씩 쪼개어 낱낱이 이야기할 수 있으랴. 나중에 그가 곁에 없게 되었을 때, 가뭄의 고로쇠나무가 제 몸에 담았던 물기를 한 방울씩 내어 저 먼가지 끝의 작은 잎새까지 적시는 것처럼, 기억을 아끼면서 오래도록 돌이키게 될 줄을 그때는 모르고 있었다. (88p)

- 최씨가 과부 배씨와 재혼하고, 데리고 온 딸 팥쥐와 함께 모녀가 콩쥐를 부려먹고 구박하는 대목에는 모두들 한숨을 쉬거나, 저런 몹쓸 년! 어허 저런 불여우 같은 것들이 있나? 하다가도 나무 호미를 부러뜨리고 밭두렁에 앉아 우는 콩쥐 앞에 검은 소 한 마리가 나타나 대신 밭 갈아주는 대목에는, 에그 불쌍한 것, 하늘이 도와주는구나! 하면서 제 일인 듯 손뼉을 치고 기뻐했다. 신이는 이러한 좌중의 기쁨과 슬픔과 분노와 감동의 느낌이 책을 읽고 있는 자신에게 그대로 전달되어 마치 술이라도 마신 것처럼 온몸이 달아올랐다. (144p)

- 그 깊이란게 무슨 말이오? 사는 게 기쁘고 슬프고 화나고 즐겁고 날씨 바귀듯 하지 않습디까? 일테면 기쁨과 즐거움은 새벽이슬처럼 덧없이 스러지고 슬픔은 상여 타고 북망으로 갈 때까지 길게 이어진다오. 인생이 고해라고 하지 않소? 살며 겪은 것들이 녹아들어야. 그들이 생긴다고 하지요. 남도의 소리는 그늘에서 시작되오. (353p)

- 내 생각에는 기왕에 사방으로 거처를 옮겨 다니는 신사의 도소를 따라가지 못할 바에야 신통의 짐이 되어서는 안 되겠다는 것이었다. 불승들처럼 단칼에 마음의 집착을 휙 베어낼 수야 없겠지만, 내 몸이 먼저 떠나면 마음은 타래에서 풀린 실처럼 서서히 따라오다가 모르는 결에 어디선가 툭 끊어져 나가게 될 것 같았다. 혹시 누가 알까, 그이가 끊어진 실의 끄트머리를 잡고 내가 간 길을 되짚어 돌아오게 될지. 그이에게 역겨움을 주기보다는 내 빈자리를 그의 곁에 남겨두고 싶었다. (450p)

Add...

'이야기꾼'이라는 작가의 그리움이 담긴 '등단 50주년' 소설이었습니다.

재미가 있든 없든, 인기가 있든 없든 이런 소설에

굳이 '사재기'라는 얼룩을 뒤집어씌워야 되었을까요 -