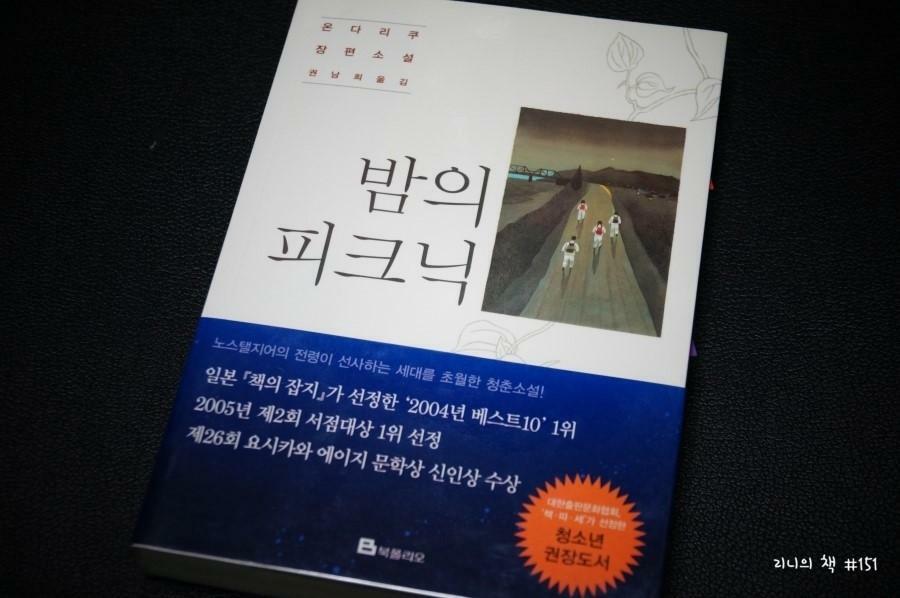

풋풋함, 설렘, 그들만의 특별한 보행제 <밤의 피크닉 - 온다 리쿠>

After Reading

'모두 줄지어 함께 걷는다. 단지 그것뿐인데, 어째서 이렇게 특별한 느낌인 걸까.'

고등학교의 마지막 행사로 이뤄지는 '보행제'. 북고(北高) 학생들은 밤을 새워 80km를 걷는다. 학교에서 시작해서 다시 학교로 돌아오는 코스를 도는 형식이다. 친구들과 함께 걷는 이 행사에, 주인공들은 각자 남다른 마음가짐으로 걷기 시작한다. 아침 8시부터 그 다음날 아침 8시까지, 그 중간에 행하게 되는 '밤 걷기'는 무언가 특별하다. 작년에 전학간 친구는 이 '보행제'를 너무도 사랑했고, 이번 보행제에 주문을 걸어놓았다고 한다. 도오루와 다카코, 미와코 그리고 친구들은 각자의 비밀을 안고 각자의 다짐을 가지고, 친구들의 발걸음 소리만 들리는 고요하고 어두운 밤, 가장 내밀한 시간을 걷는다.

'밤'이라는 시간에 유독 각별한 건 나만이 아닐 것이다. 집안에서 혼자 감성을 짜내며 즐기는 밤 시간도 너무나 좋지만, 마음 맞는 누군가와 함께 일때 그 밤의 시간은 더욱더 편안하고 소중한 시간이다. 친구들과 여행가서 밤새우며 속닥거리는 시간, 밤 바다에 나가 거닐며 도란도란 이야기 하는 시간, 약간의 술 한잔을 곁들여 마음 속에 품고 있는 이야기를 하는 시간. 밤은 그렇게도 너무 좋은 추억을 가지는 시간이지만, 소설 속 친구들처럼 같은 복장을 하고 같은 거리를 걸으며 같은 목적으로 걷는 밤 시간은 더욱 깊은 추억을 만들어낼 것 같다. 일상과 비일상의, 어른과 아이의 경계를 넘나드는 그 보행제는 단순히 걷는 것만이 아닐 것이다. 마음 속 깊이 묻어둔 이야기들을 빼꼼하게 꺼낼 수 있는 용기를 주기도 하고, 일상 속에서 해보지 못했던 것들을 '에라, 모르겠다' 저질러 보기도 한다. 우리 학생들이 가장 힘든 고3때, 실제로도 이러한 행사가 있다면 어땠을까? 졸업식 전날 처럼, 마지막으로 친구와 속깊은 이야기를 나누고 털어낼 수 있는, 그리고 새로운 세상 속으로 나갈 수 있는 준비로서. 떨리고 힘들기도 하지만, 마음을 풀어놓고 걸은 뒤 맞는 아침, 그 아침 빛이 소설을 읽은 지금 너무나 궁금하다.

단지 걷는 것뿐인데 특별한 느낌이라던 소설 속 그 친구의 말처럼, <밤의 피크닉>도 단지 걷는 이야기 뿐이지만 너무나 특별한 느낌으로 우리에게 다가온다.

한발짝 한발짝 발걸음 소리와 함께 친구들의 속닥이는 소리가 들려오는 듯, 잔잔하고 평화롭게. 참 신기하다. 눈에 띄게 특별한 이야기도 없지만 괜히 설레는 이 느낌은, 청춘의 이야기이기 때문일까? 나도 무언가를 추억하고 있기 때문일까? 아무튼 참 좋다.

Underline

- 당연한 일이지만, 길은 어디까지고 이어져 있어 언제나 끊어지는 법 없이 어딘가의 장소로 나온다. 지도에는 공백도 끝도 있지만 현실 세계는 빈틈없이 이어져 있다. 그 당연한 사실을 매년 이 보행제를 경험할 때마다 실감한다. 철이 들었을 때부터 언제나 간략화된 지도와 노선도, 도로지도로밖에 세상을 파악하지 않아서, 이런 식으로 어디에나 빠짐없이 세계가 존재하고 있다는 사실이 신기하게 생각되는 것이다. 그런 한편, 세계는 연속되어 있는 듯 하면서 연속되어 있지 않은 것은 아닐까 하는 생각도 든다. 한 장의 큰 지도가 아니라 많은 지도를 조금씩 여기저기에 겹치게 붙여놓았다, 하는 것이 도오루가 걸으며 느끼는 이 세계다. 그래서 곳곳에 '이음매가 울퉁불퉁하다'고 느끼는 장소가 있으며, '연하게' 느껴지는 장소와 '짙고 중요한' 느낌이 드는 장소가 있음을 깨닫는다. (20p)

- 그래도 바다로 눈을 돌리면 아직도 낮의 영역이다. 파도에는 아직 오렌지빛 테두리가 흔들리고 있고, 하늘도 밝다. 낮은 바다의 세계이고, 밤은 육지의 세계다. 도오루는 그렇게 생각했다. 그리고 자신들은 그야말로 그 경계선에 앉아 있다. 낮과 밤 뿐만 아니라, 지금은 여러 가지 것의 경계선에 있는 듯한 느낌이 들었다. 어른과 아이, 일상과 비일상, 현실과 허구. 보행제는 그런 경계선 위를 떨어지지 않도록 조심하며 걸어가는 행사다. 여기에서 떨어지면 냉혹한 현실의 세계로 돌아갈 뿐. 고교생이라는 허구의, 최후의 판타지를 무사히 연기해 낼지 어떨지는 오늘밤에 정해진다. (98p)

- 피로라는 것은 시간과 정비례하는 것은 아닌 것 같다. 몇 번이나 작은 언덕을 넘듯, 계단을 오르듯 체내에 쌓여가는 것이다. 해가 저물었을 무렵에는 아직 전체 일정의 반도 오지 않았다니 믿을 수 없어, 하는 절망적인 기분이었으면서, 완전히 어두워져 버린 지금 최초로 맞았던 피로의 절정은 어디로 갔는지 시간이 재설정된 듯 모두가 생기를 되찾고 있다. 몸이 익숙해진 것인지도 모르고 포기한 것인지도 모른다. 그때까지는 지금부터 나아갈 길의 다난함에 겁을 먹고 몸으로 견뎌내야 한다는 것에 거부반응을 보였지만, 이젠 겨우 만 하루 어울려주는 거라는 사실에 위안을 받은 것 같다. 아니면 뇌의 착각일까. 처음 가는 길인 경우 돌아올 때가 짧게 느껴지는 것은 뇌가 이미 익숙해져서 정보처리를 줄이기 때문이라고 한다. 뇌 속의 세계에서 낮 시간은 이미 잊혀지고, 새로운 밤의 세계를 분석하느라 바쁠 것이다. 주변은 어둡고 평소에는 경험하지 않는 시간대의 활동이기 때문에, 뇌 쪽에서도 신선하게 느껴져서 몸의 피로까지 생각할 겨를이 없을지도 모른다. (112p)

- 날이 흐릿한 것이, 공기가 무겁다. 무리는 침묵하고 있으며 보폭도 있는 대로 좁혀져 있다. 자신들이 무엇을 하고 있는지 어디로 향하고 있는지도 잊고 그러면서도 그저 타성에 젖어 앞으로 발을 내딛고 있는 것이었다. 풍경도 달라지지 않고 (라기보다는 보이지 않고) 어둠 속에서 지친 몸으로 걷고 있으니, 점점 이것이 꿈 같다는 느낌이 든다. 마음과 몸이 완전히 분리되어, 머리는 꿈을 꾸고 있는 것 같고 몸은 타인의 것 같다. 륙색과 몸은 돌처럼 굳어져 조금이라도 움직이면 금이 가면서 파삭파삭 부서져버릴 것 같아, 모두들 상반신을 전혀 움직이지 않는다. 지금 여기 있는 것은 저주 같은 의지뿐이다. 길고 긴 행렬을 그 강박관념만이 지탱하고 있다. 어쨌든 걸어라. 아무것도 생각하지 마라. 그저 발을 앞으로 내밀어라. (212p)

- 시간의 감각이라는 것은 정말로 이상하다. 나중에 돌이켜보면 순간인데, 당시에는 이렇게도 길다. 1미터 걷는 것만으로도 울고 싶어지는데, 그렇게 긴 거리의 이동이 전부 이어져 있어, 같은 일 분 일 초의 연속이라는 것이 믿어지지 않는다. 그것은 어쩌면 어느 하루만이 아닐지도 모른다. 농밀하며 눈 깜짝할 사이였던 이번 한 해며, 불과 얼마 전 입학한 것 같은 고교생활이며, 어쩌면 앞으로의 일생 역시 그런 '믿을 수 없는' 것의 반복일지도 모른다. 아마 몇 년쯤 흐른 뒤에도 역시 같은 말을 중얼거릴 것이다. 어째서 뒤돌아보았을 때는 순간인 걸까. 그 세월이 정말로 같은 일 분 일 초마다 전부 연속해 있다는 걸 어떻게 믿을 수 있을까, 하고. (224p)

Add...

책 제목처럼, 참 이쁜 소설?.. 아무튼 참 좋았다 !