-

-

브레히트는 이렇게 말했다 ㅣ 이렇게 말했다 시리즈

베르톨트 브레히트 지음, 마성일 엮음 / 책읽는오두막 / 2013년 4월

평점 :

브레히트 한번 '살짝' 느껴보실래요 <브레히트는 이렇게 말했다 - 베르톨트 브레히트>

서사극의 창시자인 '브레히트'라는 이름은 여기저기서, 때론 수업에서도 귀에 닳도록 들어왔지만 짤막한 인용문 빼고는 온전한 그의 작품을 읽어본 적이 없다. 브레히트의 연극은 특히 연극 자체에 감성적이고 공감대를 형성해 빠져드는 여느 다른 연극들과 구별되어, 이성적이고 냉철하게 무대와 거리를 두는 방법으로써 보여지길 의도한다. 그것을 브레히트가 처음으로 서사극이라 정의했는데, 이러한 특성상 한번쯤 읽어봐야 할, 아니 문학에 관심이 있다면 꼭 읽어봐도 좋을 작품으로서 존재한다. 하지만 나에게 희곡을 읽는 것은 왠지 어렵고도 부담스럽게 다가왔다. 인물과 대사가 함께 있는 희곡의 특성이 아직도 낯설어, 위대하다고 일컬어지는 희곡작품조차 안읽어본 것들이 많다. 그런데 이 책을 읽고나서 새롭게 드는 생각 두가지. 첫번째, 그의 희곡을 읽어보고 싶다. (특히 갈릴레이의 생애) 그리고 두번째, 브레히트는 '시'로도 유명하며 그의 날카롭고 냉소적인 문체말고도 감성적이고 세밀한 문장도 있었다는 것. (지극히 개인적인 관점에서)

<브레히트는 이렇게 말했다>는 사랑, 정치, 예술, 자본, 삶의 지혜, 혁명 이렇게 여섯가지의 주제를 토대로 브레히트가 말한, 혹은 쓴 내용들을 분류해놓았다. 마르크스에 영향을 받은 브레히트의 특성을 가장 잘 살펴볼 수 있는 부분은 정치, 예술, 사회, 혁명이고, 내가 상상했던 브레히트의 글들과 다른 무언가를 발견할 수 있었던 부분이 사랑과 삶의 지혜 부분이었다. 책 속 전체를 보자면 브레히트의 글들은 대부분 시니컬하고 유머있고 때론 권태가 느껴지기도 하다. 그러나 그는 이 짤막한 글들에서도 무언가 우리에게 생각할 거리들을 던져주고 있는 듯한 느낌이다. 그가 창시한 서사극 처럼. 그래서 이 책의 많은 글들이 한 페이지의 반도 안되는 비율을 차지하고 있는데, 나는 때때로 브레히트에 글 밑에다가 주저리 주저리 써보고 싶었다.

만약 브레히트의 모든 것을 알고자 이 책을 읽고 싶다면 권하지는 않는다. 왜냐하면 이 책은 브레히트의 유명한 작품의 축약본에 불과하기 때문이다. 하지만 브레히트와 그의 작품들을 더 알고 싶어지게 하는 흥미를 주는 것에 의미가 있는 책이다. 나도 이 책을 읽으면서 때론 감탄을 하고 고개를 끄덕였지만 '더 알지 못해' 그 순간이 오래가지 않았다. 그러나 만약 브레히트의 작품들을 통달하고 많은 것을 알고 있는 사람이 '복습 차원'에서 읽었을 때에는 그 의미가 더욱 커질 것이다. 특히나 독문학 전공자로서 그의 작품들을 읽지 못하고 이 책을 읽었다는 게 참 아쉽고 부끄럽다.

- 사랑은 싱싱할 때는 맛있지만 즙을 다 빨고 나면 뱉어야 하는 코코넛과도 같아. 과육만 남게 되면 그 맛은 씁쓸해. (42p. 바알)

- 그들은 땀을 뚝뚝 흘리며 돌투성이의 길 위로 바구니를 끌어올리는 데, 아이를 낳는 데, 그래요, 먹는 데 필요한 힘을, 영원히 지속되는, 반드시 필요하다는 어떤 느낌에서 얻었어요. 땅을 보면, 해마다 새롭게 푸르러지는 나무를 보면, 성당을 보면, 그리고 주일마다 성경 구절을 들으면 그 느낌이 생겼죠. 하느님의 눈이 그들을 보고 있다, 감시하면서, 거의 불안해하면서, 그리고 그들을 둘러싼 인생극장 전체가, 연기하고 있는 그들을 위해, 작은 역할이든 큰 역할이든 훌륭히 해내는 걸 보기 위해 마련되어 있다, 그게 확실하다, 이런 말을 들었죠. 그런데 제가 이렇게 말한다면 부모님은 뭐라고 하실까요? 그들이 어느 작은 바위 위에 있고 그 바위는 텅 빈 공간에서 다른 별의 주위를 끊임없이 돌고 있고, 그건 수많은 바위들 중 하나일 뿐이고 별로 대단할 것도 없는 거라고. 그럼 도대체 왜 그렇게 인내해야 하고 가난을 수긍해야 할까요? (63p. 갈릴레이의 생애)

- 나는 예술과 교훈이 분리될 수 있는 거라고 믿지 않는다. 새로운 경험과 새로운 인식, 특히 인간들의 공동생활에 관한 새로운 인식은 예술을 만들고 즐기는 주된 원천이다. 관객들의 기존 경험에 새로운 경험을 보태주지 않는 예술, 관객들이 입장할 때의 상태 그대로 퇴장하게 하는 예술, 날것의 본능에 아부하고, 설익은 혹은 너무 익은 견해를 재확인해주는 예술은 쓸모가 없다. 단순한 오락은 후회를 가져올 뿐이다. 오직 관객들을 교육시킬 대상으로만 삼아 금욕적으로 흐르는, 즉 예술이 갖고 있는 다양한 수단을 포기해야만 한다고 믿는 예술도 쓸모없기는 마찬가지다. 그런 예술은 관객을 교육시키는 게 아니라 지겹게 만든다. 관객들은 즐길 권리가 있다. (129p)

- 교회에 가거나, 법정에 가거나 혹은 학교에 가는 식으로 극장에 간다면 그건 틀렸다. 우리는 스포츠 경기장에 가듯 극장에 가야한다. 여기서는 이두박근을 이용해서 하는 싸움이 아니라 좀 더 섬세한 싸움이 일어난다. 그 싸움의 무기는 언어이다. 무대에는 항상 최소한 두 사람이 있고 또 대부분은 갈등을 겪는다. 우리는 누가 이기는지 분명히 지켜봐야 한다. (...) 격투기에서처럼 사람들 속을 꿰뚫어 봐야 하고 예리하게 주시해야 한다. 무대에서는 사소한 기술이 가장 흥미롭다. 영화는 이런 것을 갖고 있지 못하다. 영화는 내면적인 것과 미묘함을 이해할 수 없는 둔한 사람들 몫이다. 그래서 좀 더 영리하고 섬세한 사람들은 연극을 보러가야 한다. 그리고 앞서 말했듯이 그들은 연극을 스포츠를 보듯 관람해야 한다. (143p)

- 낯설지 않은 것을 낯설게 느껴라! 익숙한 것을 이해할 수 없는 것으로 느껴라! 일상적인 것에 너희는 놀라야 한다. 규칙이라고 하는 것의 오용을 알아차려라. 그리고 오용인 걸 알게 되었다면 그것을 제거하라! (279p)

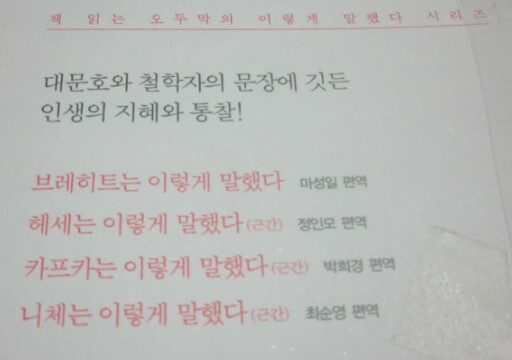

이제 '이렇게 말했다'시리즈로 또 여러권이 나오게 되는데, 이번에 나온게 헤세이고 (만세!)

카프카, 니체도 곧 나올 것 같다. 완전 기대된다!!!!!! 그런데 일단 다들 독일문학이다.

표지에도, 책 속 중간중간에도 독일어로 적혀있고. 이쪽 문학가들에 초점을 맞춘건지 아님 곧 확장될 건지 궁금하다.

어쨌든 이 네권은 독문학을 공부하는 사람들에게 관심의 대상이 될 듯. (일단 나는 관심 왕창.)