-

-

찬란 ㅣ 문학과지성 시인선 373

이병률 지음 / 문학과지성사 / 2010년 2월

평점 :

북콘서트의 행사에서 이병률 시인을 만난적이 있다.

조금 특이하기도 하고 따뜻한 것 같기도 하고, 우물우물 말하는 것 같으면서도 똑부러지던 모습.

수많은 시간과 세계를 읽는 것 같던 여행에세이 대신에 이번은 그의 본업인 '시'를 읽었다.

그의 시는 아름답게 빛나고 가끔은 날카롭고 가끔은 독특한 생각에 재밌기도 하다. 그리고 솔직하다.

가장 마음에 들었던 3개의 시를 담아보았다.

찬란

이병률

겨우내 아무 일 없던 화분에서 잎이 나니 찬란하다.

흙이 감정을 참지 못하니 찬란하다.

감자에서 난 싹을 화분에 옮겨 심으며

손끝에서 종이 넘기는 소리를 듣는 것도

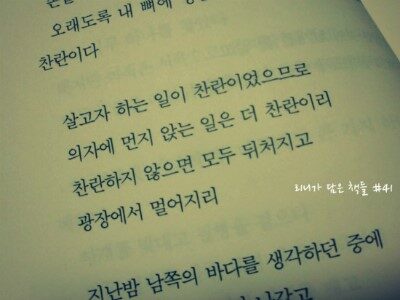

오래도록 내 뼈에 방들이 우는 소리 재우는 일도 찬란이다.

살고자하는 일이 찬란이었으므로

의자에 먼지 않는 일은 더 찬란이리

찬란하지 않으면 모두 뒤처지고 광장에서 멀어지리

지난밤 남쪽의 바다를 생각하던 중에

등을 켜려다 전구가 나갔고

검푸른 어둠이 굽이쳤으나

생각만으로 겨울을 불렀으니 찬란이다.

실로 이기고 지는 깐깐한 생명들이 뿌리까지 피곤한 것도

햇빛의 가랑이 사이로 북회귀선과 남회귀선이 만나는 것도

무시무시한 찬란이다.

찬란이 아니면 다 그만이다

죽음 앞에서 모든 목숨은

찬란의 끝에서 걸쇠를 건져올려 마음에 걸 것이니

지금껏으로도 많이 살았다 싶은 것은 찬란을 배웠기 때문

그러고도 겨우 일 년을 조금 살았다는 기분이 드는 것도 다 찬란이다.

찬란, 참 문학적인 단어이기도 하고 평소엔 잘 안쓰는 단어이다.

눈부시고 화려한 뜻의 단어인 '찬란'.

찬란함에 대한 시인데 그 빛나는 단어의 찬란한 것들이 뭔가 애절하고 슬퍼보이기도 한건 왜일까?

있고 없고

이병률

혼자 보내서 어떡하나 했다

가는 것은 가는 것이나

가고 마는 것은 또 어쩌나 했다.

사과나무

이병률

사과나무를 사야겠다고 나서는 길에 화들짝 놀란다 어디에 심을지 아니면 어디에 기대놓을지를 생각하다 혹 마음에 묻으려고 하는건 아니냐고 묻는다 이 엄동설한에 사과나무는 뭐하게요 없다고 말하는 화원의 사내는 사과나무 허리 같은 난로를 껴안고 있다

나에게 혹 웅덩이를 파고 싶은 건 아니냐고 되묻는다 그 웅덩이에다 세상 모든 알들을 데려다 버리고 욕 묻은 손들을 데려다 숨기면서 조금 나아지려는 게 아니냐며 나는 난로 대신 두툼한 머리 언저리를 감싼다

사과나무를 사려했던 것은 세상 모든 물체가 서로를 끌어당기고 있다는 만유인력을 보고자 했던 것이므로 누군가 만유인력을 알아차렸다는 그 자리로 간다 사력을 다해 간다

숲과 대문, 그 사이에 사과나무가 자라고 있었다 누구나 저 사과나무한테 빚진 게 있다 어디 먼데서 오는 길이냐고 물어오지도 않고 낙과들을 지키고 서 있는 나무는 장엄하였다 그 나무 아래 누군가가 내려놓은 수많은 가방들이 있었다 누구나 들여놓아야할 가방이 있다

문득 누군가 만유인력을 알아차렸다는 그 나무 밑에 함부로 혼자 있고 싶은 것은 다 그런 이유 때문

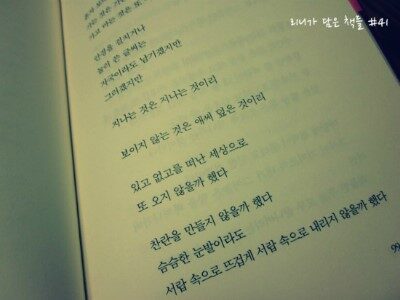

"지나는 것은 지나는 것이리. 보이지 않는 것은 애써 덮은 것이리."

시인의 생애 속에서가 아니라 시인의 영혼 속에서 우리는 시인을 찾을 수 있다. - F.G 로르카

여행수필가의 이병률 작가도 멋지지만

시인의 삶 속에서의 작가는 그보다 더 솔직한 모습이어서 정감이 간다.

그가 끄적인 글들과 멋진 사진, 그리고 역시 시도 빛난다.