요즘은 주로 일하면서 책을 읽기때문에 독서의 비중이 소설에 많이 편중되어 있다. 내가 소설을 좋아하기 때문이기도 하지만, 주의가 산만할 때 더 잘 읽히는 것은 흥미진진한 소설이기도 하기 때문이다. 낯익은 타인들의 도시는, 처음에 아무 정보없이 서점에 가서 첫부분을 읽다가 재밌어서 사버린 소설이다. 70년대 인간소외를 다룬 작가의 <타인의 방>과도 관련이 깊다고 하는데 (소설가 오정희님은 "타인의 방은 꼭 40년 후, 같은 작가의 의해 낯익은 타인들의 도시로 그 외연을 확장하며 깊고 넓어진다"라고 언급했다.) 그러나 <타인의 방>을 아직 안읽어본 나로써는 이번 작품에만 집중하여 리뷰를 써야할 것 같다.

첫부분부터 주인공의 이름은 X라 지칭된다. (특히 이렇게 기호로 주인공의 이름이 표시되면, 알수없는 호기심이 생긴다.아주 크게)

처음에서 중반부까지는 '도대체 이게 뭘까?'하며 흥미진진하게 읽었지만 결말에서는 다소 난해한 부분이 있어 황당하기도 했다. 때문에 거의 몇십만 부가 팔렸으면서도 '재미가 없다'하는 독자들도 많이 있는 듯 하다. 내가 느낀 바로는 재미는 있었지만 '어려웠다'고 말할 수 있다. 그렇기 때문에 이번 리뷰를 쓰는데 많이 어려움을 느끼고 있다. (평소보다 더 주관적인 리뷰가 될 것 같다.)

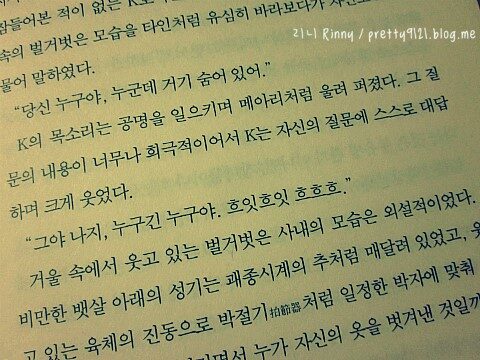

주인공 K가 더욱더 감시당하는 듯한 느낌을 들게하는 '영화관에서 사람들이 웃는 장면'은 소름이 끼치기도 한다. 이 책에서는 지금까지 알고 있었던 소재, 영화나 책에서 봤던 것들이 많이 등장한다. 영화<트루먼 쇼>의 감시상황을 연상시키는 위의 대사라던지, 작가 입으로 직접 언급하는 영화와 책으로 만들어진<눈먼자들의 도시>라던지. 그리고 그 작가의 또다른 작품 <도플갱어>의 한 부분도 책의 내용과 비슷한 점이 있다.

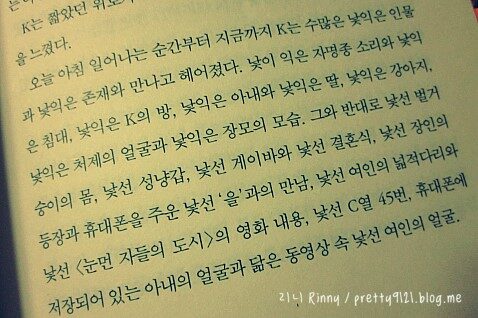

낯익은 타인들과 만나게 되는 3일간의 일상. 낯은 익지만 타인이라 느껴지는 그들. 약간은 이상한 상황속에서 주인공 K는 불안함을 느끼고, 긴장하지만, 그 상황 속에서 탈출하고자 하는 욕망을 느낀다.

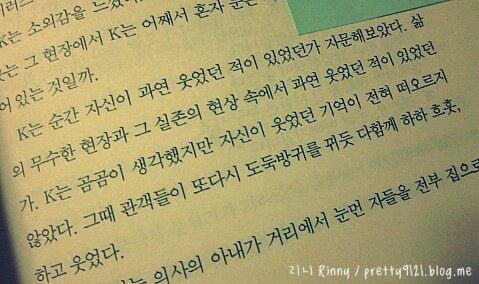

평범한 일상 속 상황에서 낯익은 사람들이 '타인'으로 느껴질때, 불안한 마음속에서 나 조차 내가 아닌것 처럼 낯설어질때

이러한 소설속 상황은 책 속에서 픽션처럼 그려졌지만, 분명 우리의 삶속에서 있을 법한 풍경이다. 가끔은 나도 "내가 어디서 왔을까, 죽으면 어디로 갈까, 이 상황은 진정인가, 꿈인가 생시인가" 하는 다양한 생각을 한다. 사실 이런 생각들은 누구나 세상을 살면서 하게되는 생각이지만, 그 정도가 지나치면 소설속의 상황처럼 내 자아에 대해 의심하고 외적 존재에 대해 의심하는 그러한 경우도 생기지 않을까 하는 상상을 한다.

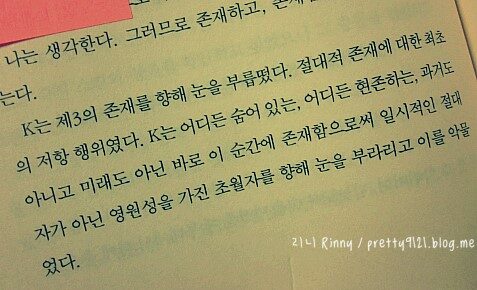

소설에 대한 결론은 내리지 못하겠다. 나에겐 조금 어려웠기때문에. 사실 위에서 언급했던 소설 <도플갱어>에서는 소설의 끝맺음이 이 책보다는 닫혀있는 듯 한 느낌이 든다. 그 책 또한 어렵고 조금은 모호했지만 그래도 완결에서 (반전의) 몇개의 큰 사건으로 마무리 지어졌다. 그러나 이 소설의 결말은 환상적이기도 하고 조금은 어물쩡 넘어가는 듯한 느낌이 있어 찝찝한 느낌이 들었다. 사실 이 두 소설을 비교하기에는 적당하지 않을 수 있지만 약간의 비슷한 소재를 가지고 있었다는 점에서 생각해볼 수 있는 비교인듯 하다. 작가님의 의도가 뭐였든 파악하지 못한 나에게 부족함을 느낄 뿐이다. (그래서 역시 처음에 작가가 '남에게 읽히기 위한 문학이 아닌, 오직 나만을 위한, 나중에는 단 하나의 독자인 나마저도 사라져버리는 본지풍광과 본래면목의 창세기를 향해서 당당하고 씩씩하게 나아갈 것이다'라고 말했던 것이었다.)

독자가 읽음으로써 살아남을 바라는게 아니라 독자들의 반응과 관계없이 나만을 위한 소설을 쓴 작가. 나만의 소설을 쓴다는게 작가에게는 가장 행복한 순간이 아닐까? 그래서 이 소설은 낯익은 상황이지만 낯설은, 세상속에서 자유로운, 일상적인 상황에서 탈출한 소설이 아닐까 생각된다. ^_^b