-

-

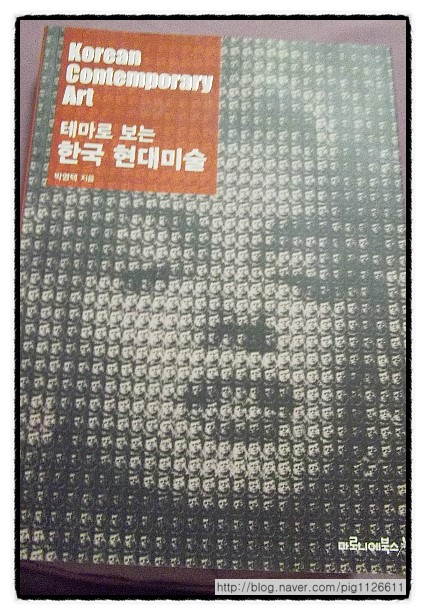

테마로 보는 한국 현대미술

박영택 지음 / 마로니에북스 / 2012년 4월

평점 :

92명의 작품이 들어있는 이 책은 제목만큼이나 실제로도 꽤나 묵직했다. 책의 단면을 보아도 알록달록한 것이 많은 그림이 들어있으리라는 짐작을 했었는데 이 한 권만 있으면 그 동안 등한시 했던 한국의 현대 미술에 대해 어느 정도 섭렵할 수 있을 거란 소망에 부풀어 읽기 시작했다.

이전에 영화 평론가들의 글을 읽으면서도 같은 영화를 보고도 나와는 첨예하게 대립되거나 상이한 견해를 가지고 바라보는 그들의 글을 읽을 때면 과연 그들과 내가 같은 작품을 본 것일까? 란 의문이 들곤 했었다. 그 때는 그래도 보고 생각한다라는 과정이 있었다지만 이 책을 읽는 동안에는 보고 흡수한다는 것이 더 정확한 표현일 듯 하다. 미술 평론가의 해설을 하나하나 곱씹어 보며 이해하려 했지만 사실 이 과정이 생각처럼 쉽지 많은 않았다. 하나의 작품 안에 저자는 너무나도 깊이 있게 꿰뚫어보고 있었지만 나는 그저 작품과 해설 사이에서 맴돌고만 있었다.

박승예의 작품을 처음 보는 순간 마치 공포영화의 한 장면을 보는 듯한 느낌에 소름이 돋았다. 괴기스러운 표정으로 종이를 투과하여 나를 보고 있는 듯한 이 장면은 책을 덮고 나서도 한 동안 뇌리에 남아 잊혀지지 않았다. 이 작품은 볼펜으로 그린 것으로 작가 자신을 얼굴을 모델로 하여 그린 것이라고 한다. 볼펜을 스프링처럼 원형의 선들로 만든 것으로 나는 낙서할 때 종이에 무한이 그리던 이 방법으로 이러한 작품이 완성이 되었다는 사실이 새삼 놀라웠다.

작가가 이 그림에 담고자 하는 내용은 내 안에 자리 자고 있는 또 다른 나를 가감 없이 나타내고자 했단다. 하나의 표정 아래 자리 잡고 있는 인간의 추악한 욕망들이 드러낼 까봐 억압하고 있지만 실제 우리 모두는 이러한 모습을 감추고 있다. 내 안의 괴물을 인정하고 싶지 않기에, 드러내지 않으려 온 힘을 다해 누르고 있는 모습이 나의 두 눈 앞에서 드러나 있기에 그래서 이 그림 앞에서 두려웠는지도 모르겠다. 관객에게 무척 친절한 그림이라 평하고 있는 이 그림은 실로 그러한 역할을 제대로 하고 있는 듯 하다. 작가가 원하는 바를 고스란히 느낄 수 있었으니 말이다.

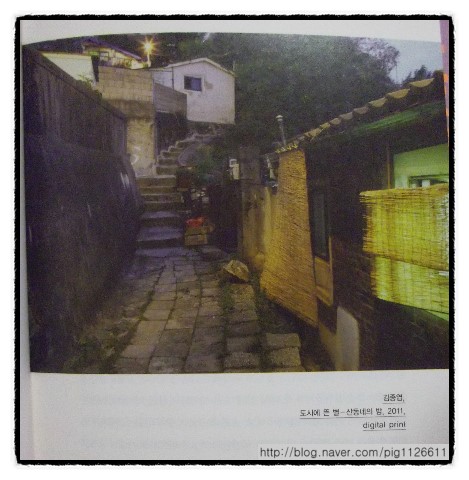

언젠가는 그 시대를 풍미했던 치열한 생의 흔적들이 새로움과 편한 것을 추구하는 자본주의의 물결에 휩쓸려 사라지고 있다. 그 안타까운 시간의 기록들을 사진으로나마 남기려 했던 김종엽 작가는 오늘도 달동네로 향한다. 그에게 이 곳의 풍경은 유년 시절에 대한 그리움이고 자신이 살아온 역사를 다시금 마주치게 하는 파노라마와도 같은 장소이다. 그래, 한 번도 이런 생각을 해 본 적이 없다. 어느 새 익숙해진 빌딩과 아파트 숲만을 보고 자라온 나는 이들의 삶이 이전 세대들의 보편적인 시간들이란 사실을 생각지도 못했다. 강남 한 복판에 자리잡고 있는 구룡마을을 봤을 때의 느낌들이 살아난다. 도심에서 자리 잡고 생을 이어나가려던 그들의 터전은 미관을 해치고 금싸라기 땅을 놀릴 수 없다는 명목 하에 사라지기를 고대하고 있다. 어느 순간이 되면 이 한 장의 사진으로만 남아있게 되는 날이 곧 도래하겠지.

교복을 입은 소녀는 앳되고 고운 여학생일 것이다. 어깨부터 드러난 그녀의 사진 속에서 나는 손톱에 칠한 매니큐어의 색이 눈에 거슬렸다. 무언가 어울리지 않는 조합인 듯 하면서도 길거리에서는 쉽게 접할 수 있는 네일 아트가 교복과 함께 자리 잡은 모습이 왠지 불편했다. 두발 및 복장 자유가 선언된 지금 학생들에게도 자신을 표현할 자유가 있는 것은 지당하다. 하지만 너무 빠르게 하이힐의 세계로 다가오는 그들이 나는 안타깝기만 하다.

타인의 불안 혹은 불편함을 렌즈에 담으려 하는 오형근 작가는 청소년들의 불안한 정체성이 여성적 정체성으로 연기 되는 것을 꼬집어 이 작품을 내 놓았다고 한다. 10대를 위한 색조 화장품부터 TV만 켜면 여기저기서 등장하는 아이들의 과감한 모습들이 보고 있노라면 자못 씁쓸하게 한다. 교복이라는 보호대 속에 학교라는 제도 안에서 그녀들을 통제하려 하지만 그 이면에 교복은 여성의 관능적 몸매를 드러내기 위해 드러내는 옷으로 이용되기도 한다. 왜 우리 사회에는 그들을 그들 나름대로의 모습이 아닌 여성으로서만 부각시키기 위해 온 힘을 쓰는 것일까? 꽃이 피기 위해서는 봉우리로 지내는 시간이 필요하다. 그 인내의 시간도 기다리지 못하여 촉진제로 그들이 피어난다면 그 잃어버린 시간은 누가 찾아 줄 수 있을까.

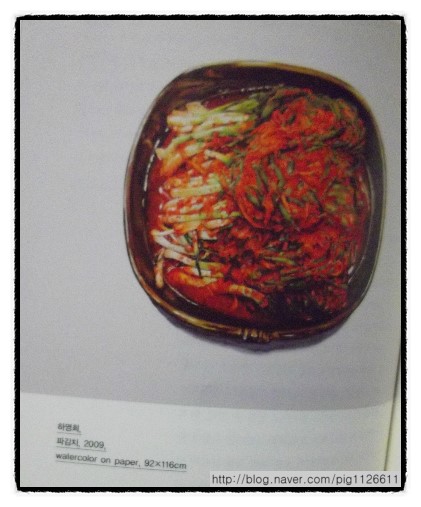

식사하셨어요? 라는 인사에 많은 것이 담겨있던 시절이 있었다. 지금에야 다이어트를 위해 밥을 굶는다지만 우리네 조상들에게 밥은 생명을 연장하기 위한, 살기 위해서 꼭 필요한 존재였다. 그래서 그들에게 밥 한 공기는 오늘을 살고 내일을 준비하는 원동력이 되어 주는 것이다. 임명숙 작가는 밥 위에 꽃을 피웠다. 하나하나의 밥알을 그리며 그네들이 염원했던 삶을 그리고 그로 인해 생을 마감한 이들을 위로하고 있다. 제사상에 치성을 다해 흰 쌀밥을 올리는 간절하고 절박한 마음으로 올린 밥은 그 안에 정성과 희생이 담겨 있다. 내가 잊고 있던 밥에 대한 소중함을 이 아름다운 그림으로 그녀는 재창조 한 것이다. 밥 위에 소담스럽게 피어난 꽃. 그녀는 내일을 살기 위해 준비하는 우리를 위해 이 밥상을 준비하고 있다.

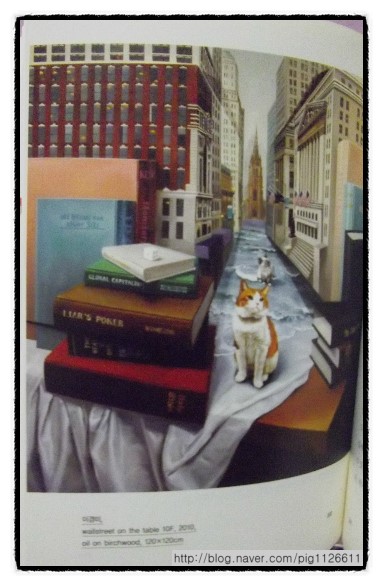

언제부터인가 고양이가 좋아졌다. 이전에는 별 다른 관심을 가지지 않았다만 고양이에 관한 다큐를 보고 나서부터 마음이 끌리기 시작한 듯 하다. 호불호가 명확하게 나뉘는 고양이란 존재가 그 흑백의 시선을 가질 수 있다는 것만으로도 매력적으로 다가왔다. 사실 이 그림이 마음에 든 것은 온전히 고양이의 도도한 표정과 자세에 매혹되었기 때문이다. 이경미작가에 의해 재 해석된 이 그림은 안에는 수 많은 알레고리로 엮어져 있었다. 복잡하고 정신 없이 흘러가는 일상에 혼자 우두커니 서있는 자신을, 겉에서 보기에는 유연하게 자리 잡고 있는 듯 하지만 내면에서는 아직미 성숙된 인물을 고양이에 빗대어 그려내고 있다. 하나의 작품에 이렇게 많은 의미가 담겨 있었다니. 아마 저자의 해석이 없었다면 나는 그저 한 마리의 고양이에만 빠져서 나머지 부분은 버려졌을 것이다.

평론가인 저자의 시각에서는 명쾌하게 이해되는 것들이 내겐 다소 어렵게 느껴지는 부분이 상당했다. 전문가의 시선을 한 번에 이해할 수 있을 거란 생각 자체가 오만이었을 게다. 책을 보는 동안에 그 작품의 기반 내용이나 그 작가의 성향을 파악한 뒤에도 좋은 작품은 좋고 별로 마음이 가지 않는 작품은 여전히 미진하게 느껴졌다. 나에게는 그저 스쳐지나 가는 것들을 그들은 찰나의 순간에 그것을 잡아내고 하나의 작품으로 남긴다. 다 이해 할 수는 없다지만 한정된 틀 안에서 이것만이 미술이다! 란 벽을 산산이 부서뜨려 준 책인 것은 분명하다.