글을 잘 쓰기 위해서는

심리적 경력 혹은 경험이 중요하다,는 글을 며칠 전에 어디에선가 읽었다.

정확한 문장인지조차 몰라서, 며칠을 계속 어디서 읽었더라 어디였더라 고민을 하고

검색까지 해봤지만 도무지 기억이 나지 않는다. 치매의 진정한 힘이 발휘되는 순간이랄까.

저 문장을 처음 읽었을 때에는 당연하지! 하는 말이 나도 모르게 입에서 튀어 나왔다. 하지만

다른 사람들의 글을 이것저것 읽으면서 깨달은 것은 결국

'내가 글 못 쓰는 것은 어쩌면 이리도 당연한가' 하는 서글픈 결론이었다.

사실 나는 나이가 그다지 많지 않지만, 심리적 경험이라면 왠만큼은 했다고 생각하고 있었다.

나름대로 나의 환경은 평범하지만은 않으며 핵심적으로 나의 부모는 평범과는 거리가 먼 사람들이기에 나도 그 영향을 받지 않을 수 없었으며 그 덕에 경력도 좀 쌓지 않았나, 생각하며 살았다.

하지만, 지금 여기 서 있는 나는 거의 완벽하게 평범한 존재다.

평범해서 싫다는 게 아니라 나의 과거와 나의 기억만으로는 아무런 상상력도 발휘되지 않는다는

것이 못내 서글픈 것이다.

사실 이건, 변명이다. 글을 쓰고 싶은데 소재가 없거나

소재를 발굴해도 그것을 글로 짜 낼 실력이 모자라거나

아니면 결국 여차저차 귀찮거나, 한 요즘의 내 상태에 대한 우스운 위안이다.

종종 나는 머리 속으로 글을 쓴다. 하나의 꼬투리가 잡히면 그걸 물고 늘어져서

머리 속의 하얀 메모장을 한 줄 한 줄 채워나간다. 실제로 워드를 치듯 단어를 고치기도 하고

문장의 순서를 재배열하기도 한다. 혼자 멍하니 그러고 있다 퍼뜩 정신이 돌아오면

아, 이걸 놓치면 안되겠다, 얼른 옮겨야겠다, 생각하고 컴퓨터 앞에 앉는다.

그러면 기다렸다는 듯, 머리 속은 다른 표정을 짓는다. 백치처럼 배시시 웃기만 한다.

야! 웃지만 말고 아까 그거, 내 생각 내가 쓴 것, 그걸 내놓으란 말이야!

몰라? 먹었어? 배고파서 삼켰어?

야! 이건 또 뭐야. 아까 그게 아니잖아. 비슷하지도 않잖아. 이왕 뱉어낼거면 좀 닮은 걸

내놓는게 예의 아니냐. 뭐, 기억이 안나? 배째?

늘상 내가 진다. 머리는 지르르 울리며 쥐가 난다는 신호를 보내오고 나는 열받은 마음으로

꾸역꾸역 마침표를 위해 달려간다. 그리하여 결국, (예를 들면)

아이스크림을 먹었는데 맛도 좋고 든든하다, 행복한 여름밤이여, 하고 쓰려던 글은

아이스크림의 속살을 묘사하다 슬슬 속이 터지고

맛을 써내려가다 입 안에 남은 단맛의 잔해에 기분이 상하고

든든한 기분은 아이스크림이 한 숟가락씩 엄청난 칼로리로 변신하는 과정을 거쳐 결국,

아- 아이스크림도 살도 여름도 다 싫어 하는 내용으로 끝을 맺는 것이다.

내가 글을 쓰는 게 아니라 글이 나를 쓴다. 글이 제멋대로 형용사 하나 접속사 하나로 방향을 바꾸며 이상한 곳으로 흘러가버린다.

그래서 상상한다. 머리랑 컴퓨터랑 케이블로 연결을 해서

생각하는 게 바로바로 문장이 된다면 얼마나 좋을까.

머리 속에서 길을 잃는다.

좁은 길 하나로 우르르 나오려는 것들이 병목현상을 일으키기도 하고

폐쇄된 도로처럼 음산한 공동이 되기도 한다. 혹은

파도에 휩쓸려 멀어지는, 잡을 수 없는 쓰레빠 한 짝이 난무하기도 한다.

나는 오늘도 둥실둥실 멀어지는 그것을 잡으려 안간힘을 써본다.

적확하지 않은 것들을 뭉뚱그리며 앞으로 나아간다. 그리고

화장실 벽의 낙서야말로 살아 있음의 증거가 아니겠는가, 결국 혼자서 위안한다.

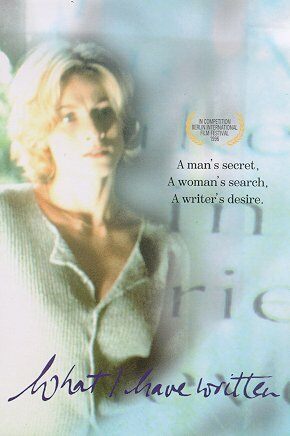

뜬금없는 이 이미지는

영화 <내가 쓴 것>의 포스터.

글을 쓰다 보니 문득 생각이 났다.

나의 글과는 하등 상관이 없다.-_-

역시나 이 글도, 나를 먹어치웠다. 처음에 무슨 얘기를 하려던 것인지 기억이 까맣다.

나의 주절거림, 나의 낙서, 너는 정녕 어디로 가는 것이냐...-_-