대개는 그렇다. 명절에 길을 나서면 갈 때는 온천, 올 때는 오대산 상원사나 자생식물원을 들렸다. 자생식물원이 문을 닫고, 운전자가 바로 집으로 오고 싶어 한 몇 해 전부터는 지나는 길에 잠깐 내리기만 하면 되는 테라로사에 들렀다. 아이들이 원하는 초코무스와 치즈케익 내가 원하는 산미가 산뜻한 커피로 연휴의 피곤함을 달래곤 했다.

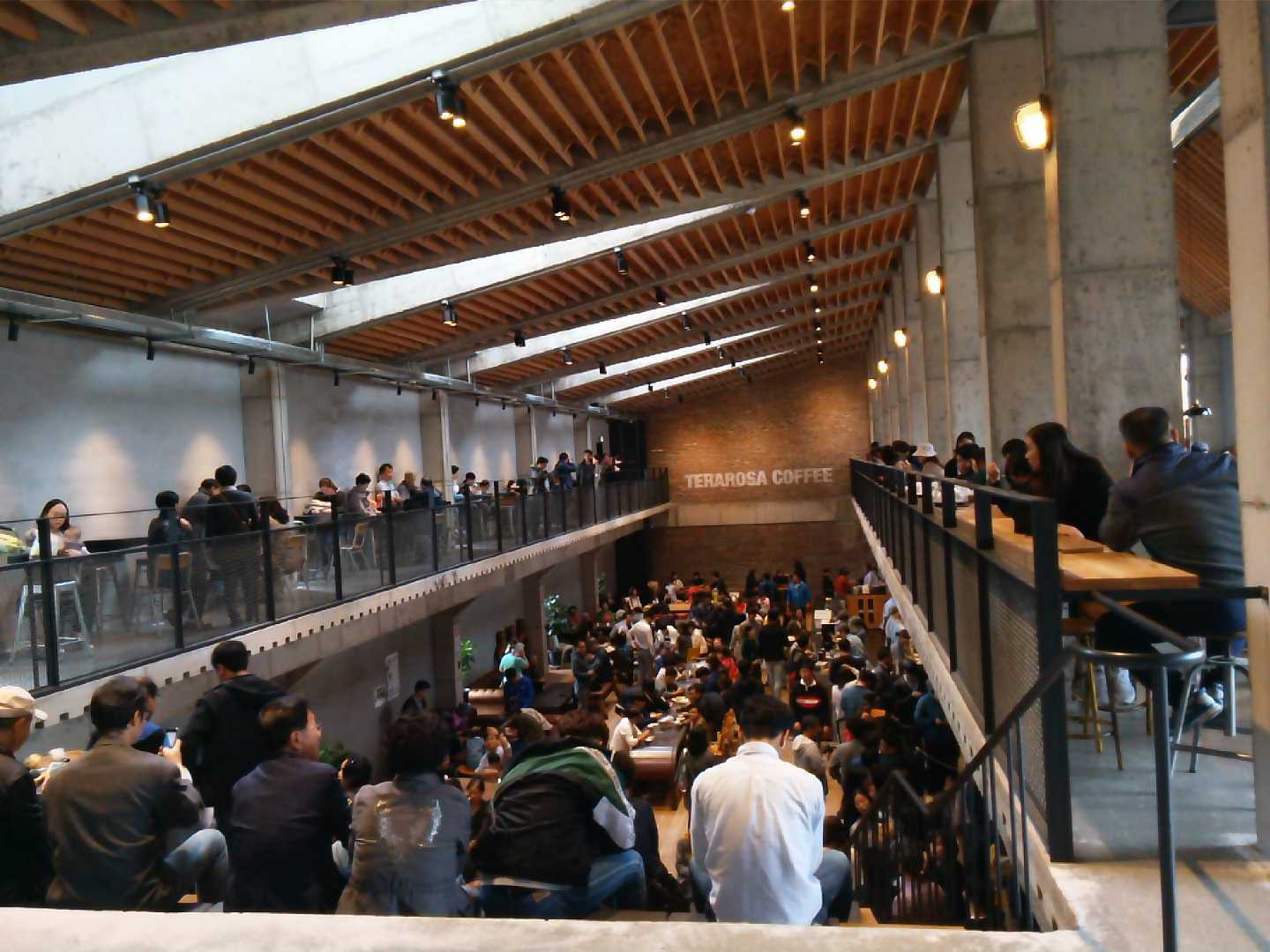

보통은 추석날 아침을 먹고 귀경하는데 명절 당일 테라로사의 풍경은 늘 인산인해였다. 커피 주문부터 테이블 착석까지 분주하고 번거롭기가 이루 말 할 수가 없어도 방앗간을 그냥 지나치지 못하는 참새의 심정으로 달콤한 커피 한 잔의 유혹에 탐닉했다.

이번에 테라로사는 정말 대박이라는 말로 밖에 표현할 길이 없었는데, 3년에 걸쳐 지었다는 공장 느낌의 큰 실내공간이 손님들로 발 디딜 틈이 없었다. 개축과 증축을 덧입혀 아기자기했던 이전 건물 바로 옆에 카페라고 하기엔 큰 규모의 건물 두 동이 새로 지어져 있었고 손님이 건물 크기에 비례라도 하듯 그 안을 메우고 있었다.

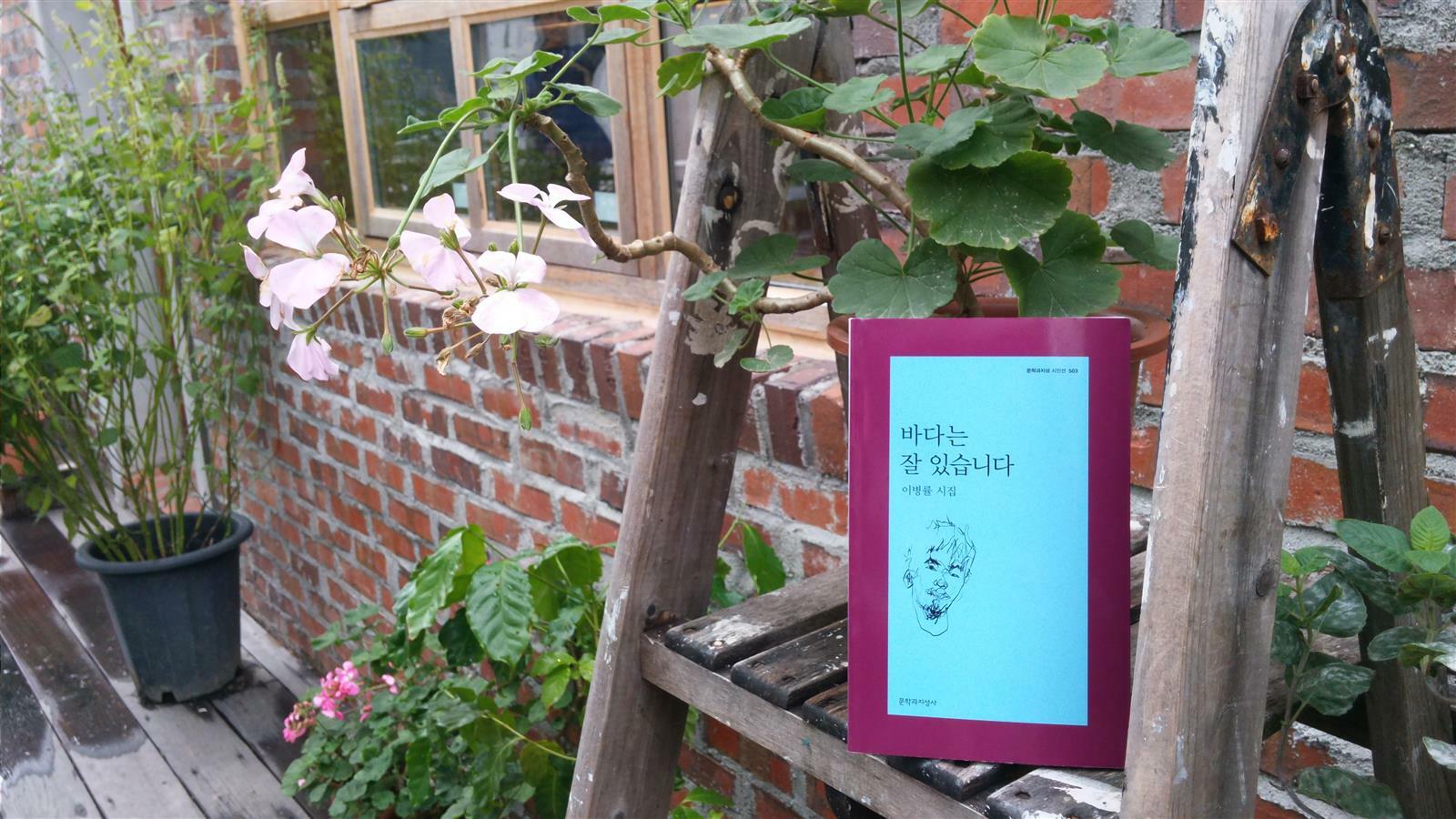

‘안되겠다 그만 가자‘라는 말이 턱 밑까지 올라오는 와중에 아이들 둘이 알아서 커피줄 빵줄에 줄을 섰다. 실내자리가 없어 야외로 나가 예의 책사진을 찍느라 포토그래퍼 흉내를 내다가 자리로 가보니 남편 옆에 테라로사 김용덕 대표님이 앉아계셨다. 큰 잔에 커피가 한가득 들어있는 채로.

헛, 심쿵, 어쩔...

˝아내가 대표님 팬입니다˝

(이 사람이!! 내가 언제..)

˝아, 아니에요 지면으로 몇 번 뵐 기회가, 팬은 아닙니다˝

(아니, 팬이라고 하면 어때서 굳이 부인?)

그렇게 시작된 담소자리가 한 시간쯤 이어졌다.

두 아이를 의식하신 듯 청년멘토 같은 얘기를 많이 해주셨는데 갑자기 비가 쏟아지지만 않았다면 더 긴 자리가 될 뻔했다.

수 년전 조국 민정수석님의 강연을 듣고 한 생각이 어쩜 모자라지도 넘치지도 않은 균형감과 티나지 않는 절제미가 저리도 완벽한 인간이란 말인가 였는데,

어제 만난 김용덕대표님도 그 줄에 세워드려야 하는 분이셨다. 품위와 대화를 이끌어가는 세련된 매너에 아 진짜 멋있다라는 탄성이 절로 나왔다. (물론 속으로만)

어제의 소득은 테라로사 건물에 대한 이야기를 들을 수 있었다는 것이다. 늘 누가 지었을까 궁금했는데 대표님이 직접 설계하고 도면까지 그리신단다. 디자인 감각을 놓치지 않으려고 파리를 자주 가시고 가서도 늘 거리를 오래 걸으신다고. 아마추어 작품이라 건물들이 늘 모자라고 빈 구석이 많다고 말씀하시는데, 나는 평소에 자연친화적인 느낌의 테라로사 건물이 마음에 들었다. 마리오 보타와 안도 다다오를 섞어 놓은 듯한 테라로사. 새로 지은 강릉 테라로사 건물이 특히 그런데 메인 공간의 느낌은 파리의 자연사 박물관 공간을 생각나게 했다.

이제 오픈한 곳의 담쟁이들이 흡사 몇 년전부터 자라 온 것 같은 분위기를 풍기는 것의 의문도 해결되었다. 건축 시작 단계에서 일단 건물이 자리 잡으면 식물 식재부터 하신다고. 예전 건물의 창 밖으로 보이던 밤밭이 너무 좋았다고 얘기했더니 하나도 훼손하지 않고 그대로 살려두셨단다. 밤밭 사이로 실개천도 흐르고 있으니 꼭 산책을 하고 가라는 말도 잊지 않으셨다.

얼마 전 노건축가 이야기인 <여름은 오래 그 곳에 남아>를 읽은 터라 건축에 관한 담소가 더 의미있게 다가왔고 광화문 테라로사에서 뵙고 한 두번 말을 건네볼까 싶었던 마음이 있었던 터라 우연이 우연인 것 같지 않은 만남이었다.

(표류하는 흑발과 바다는 잘 있습니다는 들고만 다니다 연휴기간 동안 만나진 인연들에게 선물, 미처 읽지 못했다. 연휴가 끝나면 표류하는 흑발이 첫 책주문이 될 듯.)