-

-

사실들 - 한 소설가의 자서전

필립 로스 지음, 민승남 옮김 / 문학동네 / 2018년 7월

평점 :

-20250505 필립 로스.

생존 작가는 아니지만 그래도 소설가의 산문집 안 본다던 놈이(또 보면 개라며) 연휴 때 펼친 게 필립 로스가 겨우 55살에 자서전이랍시고 싸질러 놓은 이 책이었으니, 멍멍. 월월.

내가 읽은 필립 로스 소설들을 순서대로 짚어보기로 했다.

2019 포트노이의 불평(1969)

2020 전락(2009)

202109 죽어가는 짐승(2001)

202112 새버스의 극장(1995)

2022 에브리맨(2006)

2024 울분(2008)

2025 네메시스(2010)

아니 뭐...연례행사처럼 연간 1권 이내(2021년엔 반칙) 제한한 듯 읽었다. 2023년은 혈전 생겨서(칠조어론이랑 사드 같이 더 매운 거 본다고) 쉬었습니다…

오우...딱히 의도 한 건 아니지만 처음 읽은 데서 40년을 훅 뛰어갔다가 이후로는 대략 작가 연보 비슷하게 따라갔다… 사실들이 1988년에 나왔다니 포트노이와 새버스의 극장, 전락 사이에 이 산문집이 대충 낑겨 있을 것이고…

자서전이라고 했지만 사실 대부분을 조시와의 망한 결혼 생활에 할애하고 있다. 나는 진짜로 임신했고, 아직 차 사고로 뒤지지도 않았으니 차이는 있다만 조시에 대해 시시콜콜 내가 미쳤지, 왜 이런 여자랑, 이러는 화자를 보고 아...내가 소설가랑 안 사귀어서 정말 다행이다 싶었다. 사실 나도 내가 미쳤지, 왜 이런 남자랑, 하는 소설들을 여러번 끄적였지만 말이다...그거만한 소재가 잘 없죠…

로스의 편지-자서전 줄줄줄-주커먼의 답장, 이런 형식인데, 이걸 픽션으로 읽던 팩트로 읽든 여태 읽은 로스 소설들에 비해 되게 후진 구성이라는 생각이 들었다. 소설가는 소설로 말하라고!!! 하면서 셀프로 싸다구 갈기고 있는 걸 지켜 보는 느낌… 그리고 책장을 보며 아직 남은 로스옹 재고 중에 주커먼 시리즈 없지? 이 책은 주커먼 읽지 말라고 고사를 지내는 느낌이었다.

예술가나 연예인들 사생활과 과거사 궁금하다고 캐느라 정작 그들이 거르고 걸러 갈고 닦아 보여주는 예쁘장한 것들(나는 마릴린 맨슨도 예쁘다) 제대로 못 보는 너희는 얼마나 멍청하냐… 이러고 훈계하는 겨우 반백 넘게 살고 치기어린 로스 보면서… 칠십 대 쯤에 아 저 책...지우지도 못하고 어쩔… 에이 그것도 다 내 작품 세계의 일부야! 아니 그래도 쪽팔린 걸 어쩔… 마지막 장광설까지 꾹 참고 읽어낸 나라서 할배로 빙의하는 놀이라도 해 본다. 왈왈.

+밑줄 긋기

-쉰 살이 넘으면 자신을 자신에게 보이도록 하는 방법들이 필요하지. 내가 수개월 전에 겪었던 것처럼. 갑자기 속수무책의 혼란에 빠져 그전에는 자명했던 것들, 이를테면 내가 하는 일을 왜 하는 건지, 내가 살고 있는 곳에서 왜 사는 건지, 함께 살고 있는 사람과는 왜 살고 있는 건지 더는 이해할 수 없는 순간이 찾아오니까. (13, 그렇다면 저는 이삼십 년 전부터 50대였네요.)

-나는 스스로 정한 규칙들, 나의 일종이자 나의 것의 투영인 대리자에게 어떤 일이 나에게 일어난 그대로와는 다르게 일어나거나, 내게 일어난 적 없거나 내게 일어날 수 없었던 일들이 일어나는 것으로 상상해야 하는 규칙들로 인해 고갈되었네. 이 원고가 무언가를 전달한다면 그건 가면, 위장, 왜곡, 거짓말로 인한 나의 탈진이라고 할 수 있지. (16, 아무 것도 전달 못 했으면 이것이 진실이오! 하고 함정 파고 앉았다. 뿡.)

-당시 나는 내 인생에서 사라져주기를 염원하고 기도하던 불구대천의 원수가 자동차 사고로 갑자기 제거되는 기적이 일어날 수 있다는 것 또한 믿지 않았다. 그것도 하고 많은 장소들 중에, 메이와 내가 최근에 수만 명의 군중과 함께 반전 시위를 했고 일요일이면 둘이서 긴 산책을 즐기던 센트럴파크에서 말이다. 전날 밤 내가 한 일이라곤 눈을 감고 잠든 것밖에 없는데 모든 일이 끝났다니. 누가 순진하게 그걸 믿을 수 있겠는가? 만일 그녀가 9년 전 소변을 사려고 흥정을 벌였던 톰킨스스퀘어 공원에서 몽둥이에 맞아 죽었다는 소식을 들었더라면 (미학적 대칭성은 있어도) 믿기가 조금 더 어려웠을 터였다. (216, 나는 오늘 내 소설의 핍진성 과잉이 소설을 소설로 읽히지 않게 한다는 질책?을 들었는데, 로스 할배는 삶이야 말로 핍진성 따위 없고 니들이 작위적이다! 할 일이 툭 불거진다고 고래고래 소리를 지르고 있었다...뿡.)

-어째서 사람들은 소설에 대해 말할 때보다 사실들에 대해 말할 때 자신들이 더 확고한 근거에 기반을 두고 있다고 느낄까? 사실들이 훨씬 더 다루기 힘들고 결론도 잘 나지 않으며, 상상력이 일깨우는 탐구심을 죽일 수도 있는데 말이야. (240, 그걸 또 못 알아들었을까 봐 주커먼까지 데려와 사족 다는 걸 보고 와...이 졸작으로 나 주커먼 나오는 시리즈 보지 말라고 발악하는 것 같다 싶었다.)

-자서전은 가장 조작적인 문학 양식이 아닐까 싶네. (249, 주석 그만 달라고... 메타 메타 메타 문학 그만 해 후져)

-모든 중독자의 주된 공포는 상실에 대한 공포, 변화에 대한 공포이고, 중독자들은 늘 기댈 수 있는 누군가를 찾고 있지. 그들은 의존적이어야만 하고, 자넨 완벽했어. 어쨌거나 자넨 믿음직한 사람으로 길러졌고(우웩 이걸 쓰면서 낯 안 간지러웠수?), 그 믿음직함은 중독자든, 아버지가 없는 사람이든, 아니면 그 둘 다이든 붕괴된 사람들에게 자석과도 같은 역할을 하지. 그들은 자네에게 들러붙어 놓아주려 하지 않고, 자넨 믿음직한 사람이라 일을 반밖에 못 마친 상태에서 떠나기가 쉽지 않지. (265, 내가 사랑한 사람이 난 이런 사람이라 어쩔 수 없이 네게 머무른 거야, 하면 참 야마 돌 거야… 조시가 죽어서 이 부분 안 읽은 게 유일한 행운일지도)

-“오쿠파티오. 라틴어로 된 수사적 표현들 중 하나예요. ‘로마 제국의 부에 대해서는 이야기하지 말자. 침략군의 위풍당당함에 대해서는 이야기하지 말자, 등등.’ (그리고 코끼리를 생각하지 말라고도 하지) 그리고 그것에 대해 이야기하지 않음으로써 그것에 대해 이야기하는 거예요. 어떤 것에 대해 언급하지 않겠다고 말함으로써 그것에 대해 언급하는 수사적 장치. 내가 궁금한 건, 그가 이해하지 못한 어떤 일이 그에게 일어난 적은 없었을까, 하는 거요. 나에게 일어나는 일들 가운데 99퍼센트가 내가 이해할 수 없는 것들이니까요. (277, 이해할 수 없는 걸 굳이 상상해서 이해해보려고 하는 놈들이 자꾸 뭘 쓰는 거니까…)

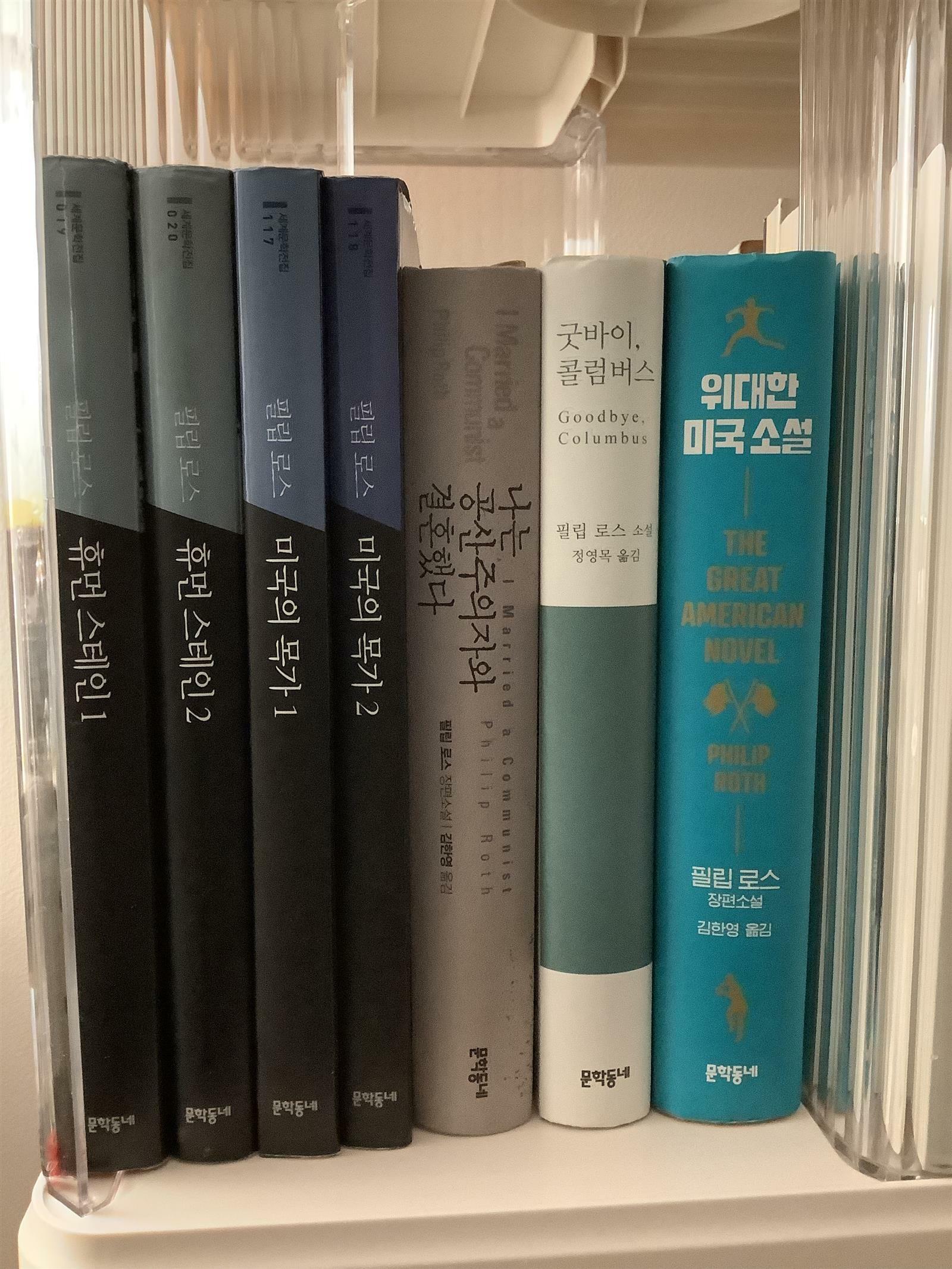

+현재 남은 로스옹 재고 사진...우리 패거리는 안 찍힘.. 다행히도 주커먼 시리즈 하나도 안 샀네...유령 퇴장 살 뻔 어휴...퉤퉤

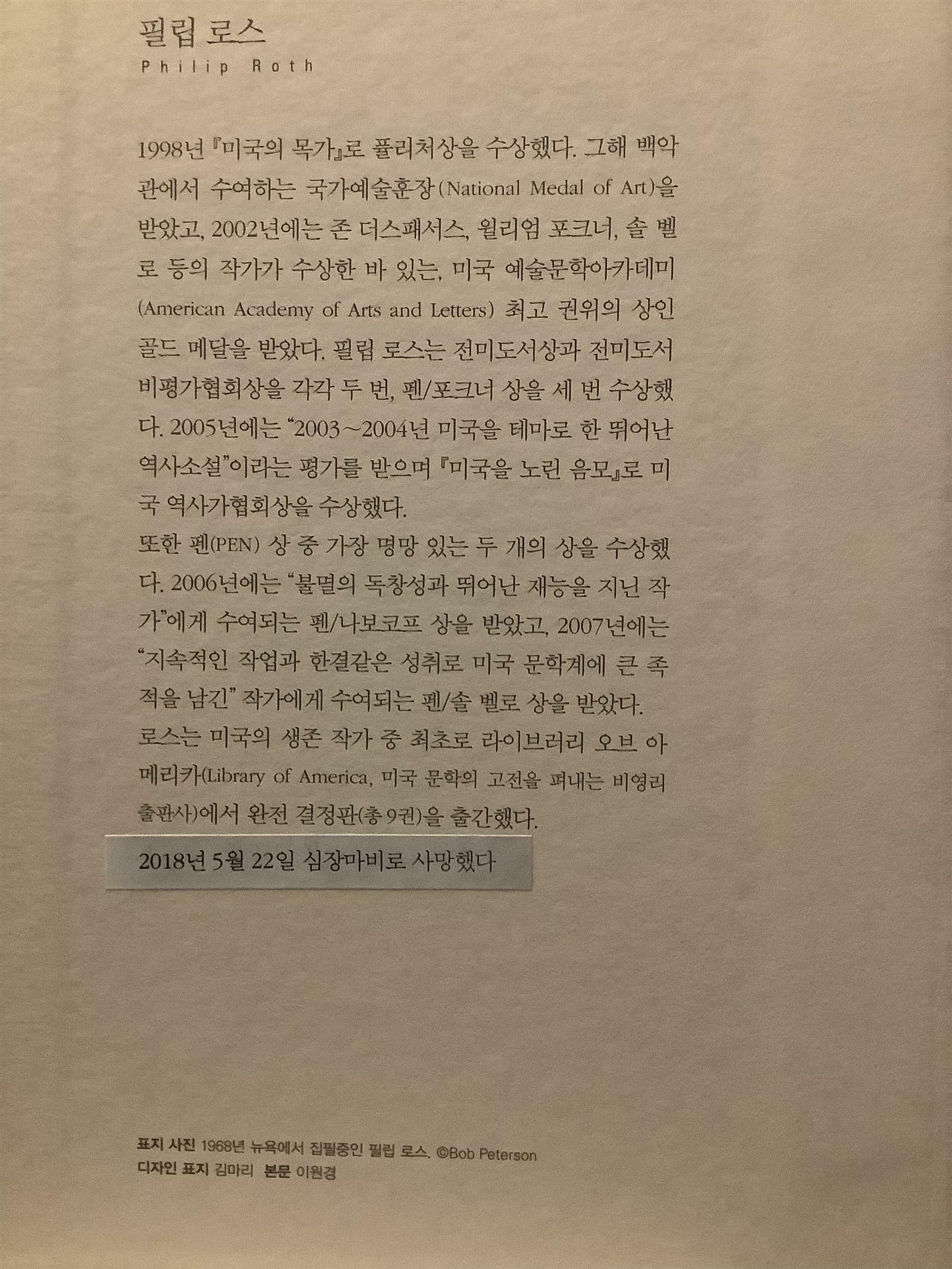

+연보의 스티커 보고 저렇게 까지? 죽었다고 입체적으로 붙이기까지 해야 해? 했는데..

마지막 스티커 뒷면을 보고 알았다. 로스옹 제삿날을 4월 22일로 잘못 표기해서 일일이 수작업으로 스티커질 했을 것을...다들 같이 스티커 붙였나요... 어우 로스옹 돌아가셨어 노젓자 이러고 급하게 두 달만에 나온 책인가요...