집을 짓는 것은

불가능하다고

생각해 포기하고

있었다

“집을 만들까 하는데…….”

저녁밥을 먹고서 마누라에게 말했다.

“네?”라고 묻고는 뭔가 하고 싶은 말을 참고 있다는 듯 마누라는 나를 슬금슬금 엿보았다. 그렇겠지, 아무래도 너무 갑작스런 말이긴 했다. 나 자신도 이렇게 될 줄은 생각지도 못했으니 말이다. 그래, 그 집을 만날 때까지는.

“아무튼 내일이라도, 전람회를 보러 가자고.”

나는 마누라를 꼬셨다. 그 집은 어느 전람회에서 전시하고 있다. 그게 전람회가 아니라 주택전시장이라면 이해하기 쉬우려나.

30대 중반을 넘은 부부가 “아이들도 초등학생이 되었고 슬슬 집을 지어볼까. 우선은 주택전시회장이라도 보러 가자고.” 이런 경우라면, 어디에라도 있을 법한 이야기다. 하지만 주택전시장이 아니라 전람회장이다. 좀 특이한 걸까.

전람회장은 신주쿠 리빙 디자인센터 오존(OZONE)으로 내 직장이다. 그리고 나는 그 전람회의 담당자다. 즉, 나는 집을 일로써 집으로 가지고 오려는 것이다.

‘집으로 일을 들고 온다.’는 건 자주 하는 이야기지만 ‘집을 일로 가지고 들어온다.’는 말은 들어본 적이 없다. 건축가가 자신이 설계한 자택을 만들거나, 건설업체 사장이 홍보도 겸해 자신이 건축한 건물에 사는 것이라면 몰라도, 나는 보통의 샐러리맨이다. 결혼 10년차에 아이가 둘 있다. 스미레는 여덟 살, 아오이는 여섯 살이다.

이 일의 발단은 전람회에 전시된 집이었다. 나는 이 집에 완전히 매료되어 버렸다. 보고 있는 것만으로는 부족해 내가 사는 집으로, 그 집을 손에 넣고 싶다 생각했다. 나는 그때까지 집을 짓는다고 생각해 본 적도 없었다. 맨션을 사는 것도 싫었다. 주택담보대출이나 집에 얽매이는 것이 싫었다. 평생 임대 생활을 해도 좋다고 생각했다. 경제적으로도 집을 짓는다는 것은 불가능하다 생각해 포기하고 있었다.

하지만 마누라는 가능하다면 우리들의 집, 그것도 단독주택을 갖고 싶다고 말해 왔다. 주변의 친구들이 집을 짓는다거나, 누군가 맨션을 샀다고 하면, 아내는 우리들은 어쩔 거냐는 질문을 했다. 그럴 때마다 내 생각을 이야기하며 지나쳐왔다.

(이 글은 [아홉 평 나의 집]에서 가려 뽑았습니다. 월~금 오전 11시에 새 글을 올립니다.)

반해버린

9평 하우스는

약 50평방미터

“그래서, 집 크기는 얼마나 되는데?”

마누라는 내 혼잣말을 냉정히 듣고는 물었다. 줄곧 집 짓기를 거절했던 남편의 태도가 갑자기 변한 이유를 궁금해 했다. 나쁜 이야기는 아니라고 생각했겠지. 사실 나는 이때 조금 흥분한 상태이긴 했다.

나는 보통은 감정에 휘말려 행동하는 타입은 아니다. 어느 쪽이냐고 묻는다면 냉정하게 판단해 행동하는 쪽이라고 생각한다. 하지만 이번만은 어쩐지 스스로 이상할 정도로 그 집의 매력에 끌려 냉정함을 잃고 있었다. 집을 짓는다는 것은 보통의 샐러리맨에게는 일생에 한 번 있을까 말까 한 엄청난 쇼핑이라 할 수 있다. 그런 일을 딱 하루 생각하고 결정해버린 것이다.

물론 지금도 그 판단이 잘못되었다고 생각하지는 않는다. 당시의 조건들을 종합해 생각해 보면, 누군가 일부러 만든 조건이 아닐까 싶을 정도로 모든 조건이 빈틈없이 갖추어져 있었다. 누구라도 이런 상황에 놓인다면 같은 선택을 할 것이라고도 생각했다.

나와 달리 마누라는 대단히 냉정했다. 그 집이 정말로 우리들이 살기에 적합한지 제대로 확인하려 들었다. 생각해 보면 당연히 그래야 할 일이었다.

“1층은 9평이고 2층은 6평, 합해서 15평이지.”

“뭐? 9평이라고?”

마누라는 평수에 대한 감각이 전혀 없는 사람처럼 되물었다.

“음, 제곱미터로 환산하면 1, 2층 합해서 50 정도 되지”

“그럼 지금보다 더 좁다는 거 아냐?”

그때 살고 있던 임대아파트는 53제곱미터였다. 이사할 거라면 지금 사는 곳보다 넓은 곳으로 옮기고 싶다는 생각이 당연했다. 게다가 단독주택이라면 더 말할 것도 없겠지.

나는 조금 당황해서,

“뭐, 하지만 그 집은 언제든 증축할 수 있는 구조라고…….”라고 급히 얼버무렸다. 어찌되었든 마누라를 설득시키지 못하면 아무것도 할 수 없으니 말이다.

하지만 증축이라는 이 안이한 답변이 후에 문제가 될 것을 이때는 전혀 알지 못했다. 어쨌든 이 집은 3×3=9평의 정방형 구조로 작다는 것이 핵심인 것이다.

‘최소한의 주거’ 이것이 이 집에 붙여진 이름이다. 적어도 ‘최소한의 주거’라는 이름의 의미를 냉정히 생각해 볼 여유가 그때는 없었다.

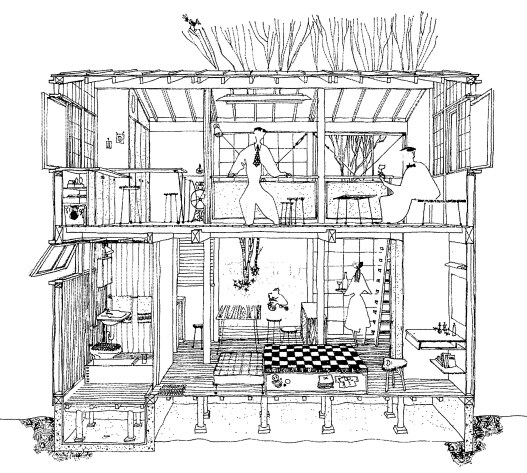

건축가 마쓰자와 마코토 씨가 당시(1952년) 그린 그린 집의 일러스트. 작은 집의 구석까지 신경 써 그렸다. 정원에는 세발자전거를 타고 노는 아이, 2층의 손님을 위해 술을 준비하는 부인. 생활의 느낌이 전해져 마음이 따뜻해지는 그림이다. [아홉 평 나의 집]의 저자 하기와라 슈는 이 그림을 바탕으로 만들어진 9평의 집 '마쓰자와 주택'을 1999년에 재현한 '스미레 아오이 하우스'의 집 주인이다.