-

-

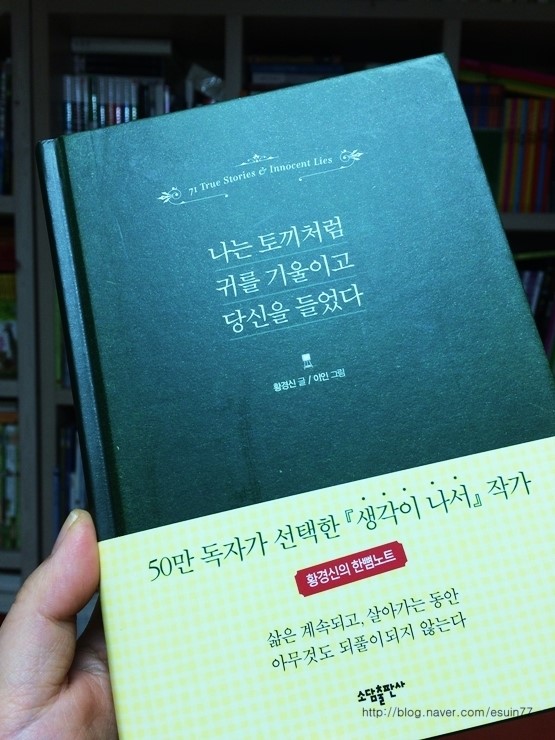

나는 토끼처럼 귀를 기울이고 당신을 들었다 - 황경신의 한뼘노트

황경신 글, 이인 그림 / (주)태일소담출판사 / 2015년 4월

평점 :

나는 토끼처럼 귀를 기울이고 당신을 들었다

제목부터가 뭔가 시적인 '황경신'작가의 에세이입니다.

우연히 도서관에 갔다가 황경신 작가의 '생각이 나서'를 읽고 마음에 들어 다른 책들도 하나씩 찾아본 기억이 나는데요.

그녀의 최근 작품 '반짝반짝 변주곡'과 어울리는 책입니다.

'ㄱ에서 ㅎ까지 100가지 이야기'를 담은 책이 반짝반짝 변주곡이었다면

이번에는 '가령, 간섭, 운명, 무거운 혀, 깊은 밤 서쪽, 지키다, 내리다'등의 단어와 문구로 71가지의 생각들이 담겼습니다.

71 True Stories & Innocent Lies 책 제목 위 윗부분에 작게 쓰인 이 문구가 책을 읽고 나니 더 잘 어울린다는 생각이 드는 이야기입니다.

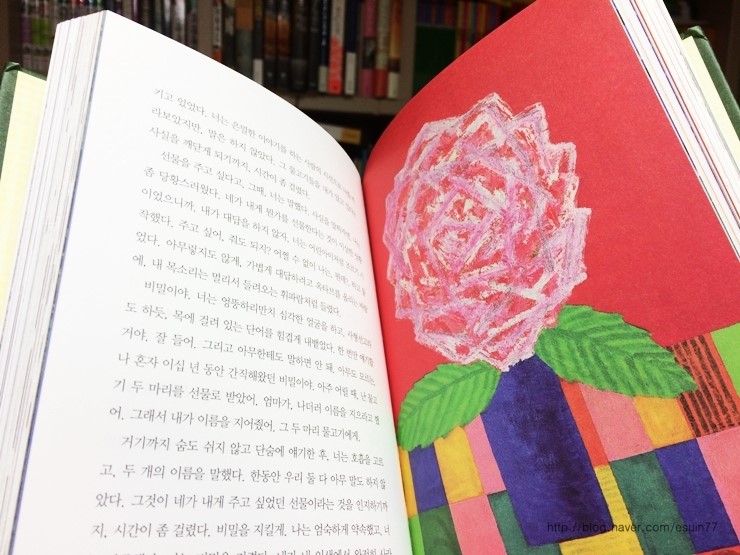

이인 화백의 그림이 한쪽에 자리 잡고 그 그림을 본 작가가 글을 써가는 형식으로 보입니다.

어떤 생각을 떠올리게 되며 그리는 그림도 저마다 다를 텐데요. 그런 그림에 또 한번 다른 생각이 입혀집니다.

이 책은 이인 하백의 그림을 먼저 보고 나는 어떤 느낌과 생각이 드는지 등에 빠져본 후에 황경신 작가의 독특한 생각을 접해보는 것도 좋을 듯합니다.

처음 보면 시적인 표현과 일상적이지 않은 짤막한 이야기들이 참 난해하게도 느껴집니다.

아무 생각 없이 멍 때리고 읽다 보면 글자만 읽게 돼서 다시 앞으로 돌아가기를 반복하게 됩니다.

사색에 잠기고 싶은 날, 커피 한 잔을 여유롭게 마시게 되는 시간 읽으면 좋을 것 같습니다.

마음이 시끄러운 날은 머릿속에 남아있는 단어들만 골라서 읽어봐도 괜찮단 생각이 듭니다.

이인 화백의 다양한 그림과 황경신 작가의 독특한 글들이 잘 어울립니다.

제 기분이 그래서인지는 모르겠지만 그림과 글 모두 좀 무거운 느낌이 들기도 합니다.

밝고 가벼운 봄 햇살 같은 느낌보다는 왠지 비가 오고 난 후의 느낌, 그 직전의 느낌이라고 할까요?

저자는 그림과의 간극을 좁히기 위해, 어지럽지 않은 화음을 내기 위해 아홉 번의 계절을 함께 했다고 하는데요.

한번 보고 이 책 속 그림과 글을 이해한다는 건 역시나 어려운 일이 아닐까란 생각도 들었습니다.

"떨림처럼 빨리 지나가는 것들"이란 이야기가 참 마음에 와 닿았습니다.

말로는 표현하기 힘든 생각들을 어쩜 이리 글로 잘 표현을 해놨는지.

"살아가는 동안 삶은 계속된다는 것 외에 내가 아는 것은 없구나,하고 생각한다.

뭔가를 알려고 하는 것, 세계를 속속들이 또한 정확하게 파악하려고 하는 것이 때로는 과욕이나 가식처럼 느껴질 때가 있다, 라는 생각이 뒤를 따른다.

이를테면 간단하고 선명하고 규칙적으로 움직이는 자연과 마주할 때, 두 손을 높이 들어 항복을 선언하고 그저 수동적으로 받아들이려는 노력이나 자세 같은 것,

그런 것이 아름답거나 타당하게 느껴지는 것이다." - 17page

"읽고 있는 책 속에서 좋은 구절을 발견했다. 떨림처럼 빨리 지나가는 것들. 작가는 그 표현을 아무렇지도 않게,

지극히 평범한 일상에 대한 묘사 안에 슬쩍 끼워 넣었다. 하지만 나는 순간적으로 움찔, 하며 숨을 죽인 채, 순간적으로 지나가는 그 느낌을 붙잡으려 했다.

그리고 순간이 지나갔다." - 18page

"어쩌면 우리가 느낄 수 있는 것은 떨림 그 자체가 아니라 떨림이 지나간 후의 여운일지도 모르겠다."- 18page

일흔다섯 번째 생일 저녁에 서가 한쪽에 가지런히 꽂혀 있는 일기장을 꺼내 보는 한 노인의 이야기도 '기억'이란 단어를 참 제대로 표현하고 있습니다.

매일 밤 하루도 빠짐없이 일기를 쓰는 그는 지금은 아내가 된, 이웃집 소녀에게 첫 번째 일기장을 선물 받았습니다.

그 뒤로 계속 하루도 빠짐없이 일기를 쓰고 한 권, 한 권 서가에 꽂아둡니다.

하지만 한 번도 그 일기장을 꺼내 열어본 적도 없고 이웃집 소녀였던 그의 아내에게 보여준 적도 없습니다.

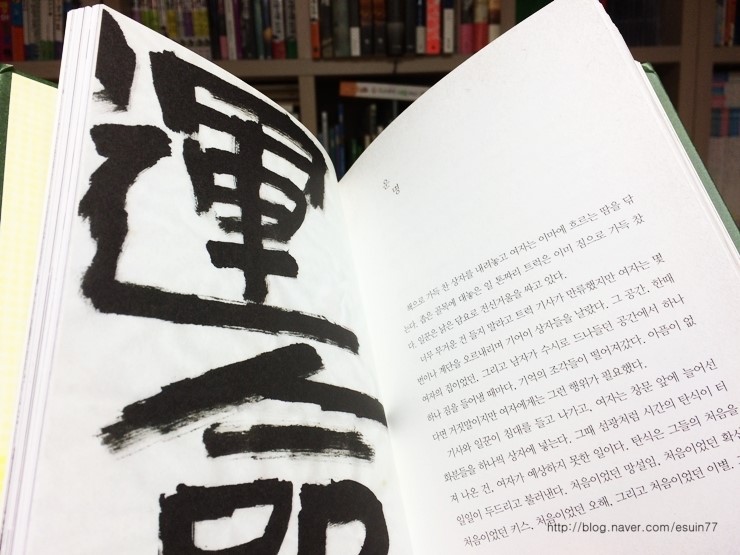

그런 그가 아내가 죽은 지 삼 년째 되는 일흔다섯 번째 생일날, 아내가 만들어 놓은 사과잼을 먹으며 노트 표면에 '日記帳(일기장)'이라는 글자를 들여다봅니다.

"기록할 기(記)는 말씀 언(言)과 몸 기(己)가 합쳐진 것으로 구불거리는 끈의 모양을 본뜬 '己'에는 굽은 것을 바로잡다,

흩어진 것을 정리하다는 의미가 담겨있다.

그것이 '말'을 만나 - 이 경우에는 글이라고 해야겠지만 - 기록하다, 암송하다, 기억하다는 뜻이 된다.

구불거리는 생의 표식이 되고 인장이 된다.

오늘은 새 노트의 표지에 그 세 글자를 써야 하는 날이다. 하지만 그는 그럴 마음이 들지 않는다.

삼백육십오 일을 다 채우지 못할 수도 있다. 공백의 날들이 남아 있는 일기장은 그의 인생에 흠집이 될지도 모른다." - 83page

한때 무한하다고 믿었으나 이젠 언제 끝나도 이상하지 않은 삶이라 생각하며 육십 년 전의 첫 일기장을 넘기기 시작합니다.

기억은 추억과 자리를 바꾼다는 마지막 문구는 참 인상적이었습니다.

한 장반밖에 안되는 짧은 이야기였는데 아주 강렬한 인상으로 자리 잡습니다.

이 책이 난해하게 느껴진다면 화백이 쓴 한자로 된 단어를 하나하나 풀어가며 이야기를 만들어내는 부분을 먼저 읽어보면 읽는 재미를 다할 수 있을 것 같습니다.

읽다 보면 어느 순간 어떤 이야기 하나에 확 꽂혀 3페이지의 글에서 참 많은 여운을 느끼게 될 수 있게 되니 황경신 작가 참 독특합니다!