-

-

지난 100년 우리는 어떻게 살았을까? - 근현대 우리 민족의 생활사

김경선 지음, 이예휘 그림 / 미래엔아이세움 / 2011년 12월

평점 :

지난 100년 우리는 어떻게 살았을까?

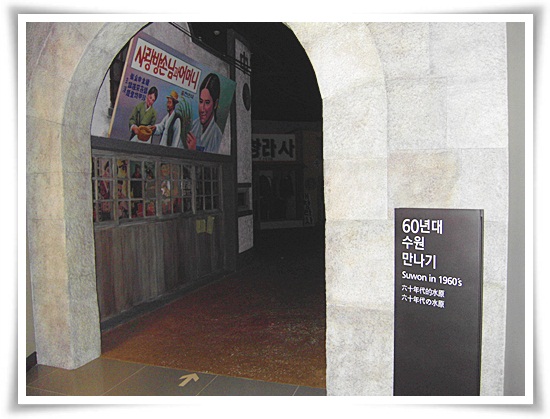

이곳은 "수원박물관"이에요. 수원박물관 안에 60년대 수원 만나기관이 있답니다.

이미 어른이 된 제가 봐도 예전의 모습을 보면 정말 신기하더라구요.

그런데 아이들이 이런 옛날의 추억들을 느낄 수 있어서 참 좋은 것 같아요.

이렇게 평범한 일상의 장면들뿐 아니라 아이들이 접하면 다소 충격적일 수도 있는 사건들이 참 많죠.

일제의 침략과 식민지화, 6.25전쟁까지.

우리나라의 근현대 100년은 소용돌이의 역사였어요.

평범한 시대가 아니었죠. 이런 이야기들을 아이들에게 어떻게 이야기해줘야할지 무척

고민이 됩니다. 전쟁과 침략의 역사를 좀 더 쉽고 자연스럽게 이야기해줄 수 있을까 하고 말이죠.

" target=_self>

아이세움의 "지난 100년 우리는 어떻게 살았을까?"를 보게 되었어요.

이 책은 근현대 우리 민족의 생활사를 담고 있어요.

제가 아이들에게 보여주고 싶었던 일제침략과 6.25전쟁까지 보여주고 있어요.

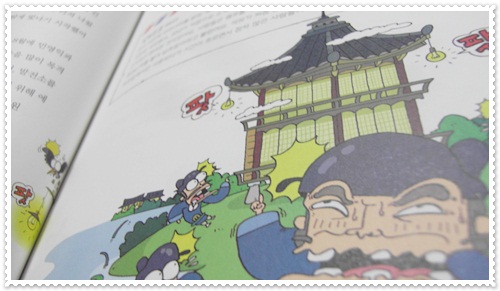

자칫 딱딱할 수 있는 내용들을 유쾌한 그림들과 함께 설명해주고 있어요.

근현대사의 이야기를 그대로 전해주기만 했다면 아이들이 보기에 굉장히 무거웠을텐데요.

그 시기에 아이들이 흥미로워할 주제와 문화를 소개해주고 있어서 재미있게 볼 수 있었어요.

1887년 3월 6일 경복궁 향원정에 연못의 물을 이용한 발전기를 만들었다는 것,

이 것이 우리나라 최초의 전깃불이라는 사실을 알려줘요.

전깃불은 연못물을 이용해서 불을 밝혀서 '물불'이라고 불렸고

묘한 불이라고 '묘현'이라고 했고 고장이 잦아서 '건달불'이라고도 불렸다고 해요.

그리고 발전기 때문에 연못물이 뜨거워져 물고기들이 죽자 '중어'라고도 불렸다고 하니

아이들이 이런 재미있는 이야기를 들으면 최초의 전깃불도 오래 기억에 남을 거에요.

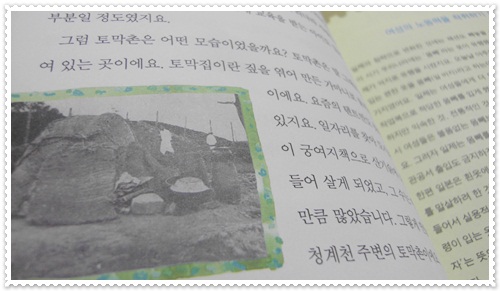

1920년대 서울에는 일본인들도 많이 살았다고 해요.

남촌은 일본인들이 살기 위해 조성한 마을이고 부유한 곳이었다고 해요. 하지만 그와 반대로

먹고 살기 위해 우리 나라 사람들은 토막촌에서 짚을 엮어 만든 가마니로 둘러싸서 만든 집에서

살았어요. 일제침략기의 우리나라 사람들의 생활이 이 '토막촌'하나로도 설명될 수 있을 것 같아요.

지금도 있는 '몸뻬'의 유례에 대해서도 알려줍니다.

몸뻬는 일제 침략기에 우리의 전통적인 것을 버리기 위해 일제가 만든 것이에요.

여성들에게 더 많은 일을 시키기 위해 작업복으로 만든 것이죠.

그 밖에도 최초의 휴대전화, 최초의 버스, 최초의 인공위성, 최초의 텔레비젼,

최초의 놀이공원에 대해서도 설명해주고 있어요.

아이들에게 무척 흥미롭게 다가오는 내용이죠.

아이들이 역사에 대해서 관심이 있으려면 책속의 이런 재미있는 내용들을 알고 있어야할 것 같아요.

알아야 관심도 흥미도 생기니까 말이죠.

비록 지나 온 100년의 역사가 활기차고 힘찬 역사는 아니었지만

이런 역사가 있었기에 현재가 있다는 것을 아이들이 알게 되면 좋겠어요.

근현대사의 교과서가 이렇게 재미있게 나오면 역사가 참 재미있었을텐데 말이죠.

아이가 꾸준하게 읽어볼 수 있도록 해줘야겠어요.