-

-

명화에게 말을 걸다

김교빈 지음 / 매일경제신문사 / 2023년 9월

평점 :

김교빈 저자의 명화에세이 <명화에게 말을 걸다> 완독 후 서평을 쓰기까지

꽤 많은 시간을 망설였다. 행여 나의 누추한 글이 저자의 책에 흠집을 내는 것은

아닌지, 어떻게 써야 책을 읽으며 내가 느낀 그 모든 감정들을

제대로 전달할 수 있을지 참 많은 고민을 했고 두려웠다.

내 속에서 끊임없이 솟아나려는 문장의 외침을 애써 외면하기도 했다.

복잡한 머릿속을 정리할 필요가 있었다.

책을 읽으며 밑줄 치고 공감한 문장들을 노트에 적어 내려갔다.

한결 머릿속이 차분해졌지만 여전히 글을 쓴다는 것은 쉽지 않다.

그럼에도 불구하고 나는 써야 한다.

배우자를 잃은 저자의 고통에 나 역시 함께 울며 스며들었다.

그 고통을 충분히 이해하고 느낄 수 있었기 때문에.

2013년 10월 오늘처럼 가을바람이 부는 날 나는 엄마를 떠나보냈다.

어젯밤 잠을 자면서 속절없이 베갯잇을 적셨던 건 아마도 그래서였을 것이다.

10년이라는 시간이 지나면서 당시 느꼈던 깊은 슬픔은

망각의 색채로 어느 정도 엷어져 보통의 평범한 날들을 지금까지 잘 보내왔다.

그런데 몸은 느끼고 있었나 보다. 이 가을, 이 계절의 상처를.

색색깔로 옷을 바꿔 입는 소란스러운 나무들의 속삭임,

죽음과 대비되는 놀랍도록 눈부신 태양빛,

살갗을 스치고 지나가는 기분 좋은 가을바람의 안부까지.

세상은 이토록 소란스럽고, 따스하고, 평온한데.

침묵하는 건 엄마의 말라 버린 입술,

어둠 속을 배회하는 건 엄마의 감은 두 눈,

영원한 무감각의 세계로 떠난 엄마의 빈 껍데기뿐.

그렇게 세상은 아무 일 없었던 듯 흘러갔다.

그 사실이 나를 더 슬프게 했다.

이 책은 과거 나의 어린 시절 형성되었던 낮은 자존감으로부터

지금까지 걸어온 인생 여정이다. 게다가 배우자와의 남은 인생길을 향해

걸은 지 얼마 되지 않아 갑작스러운 이별을 하게 되면서

인생 나락을 경험하고, 적지 않은 방황, 그리고 회복해가는 과정에서 얻은

귀한 깨달음들을 명화 스토리와 함께 담아냈다.

김교빈 저자의 명화에세이 <명화에게 말을 걸다>는 저자 개인의

고통과 아픔을 담담하게 고백하지만 아픔이라는 감정에서 끝내는 것이 아닌,

명화를 통해 치유되는 과정을 이야기한다.

저자가 조곤조곤 들려주는 이야기들을 따라가다 보면 나는 민들레 홀씨가 된다.

나를 묶고 있던 그 모든 것들로부터 벗어나, 바람을 타고 자유롭게

날아가는 작은 민들레 홀씨. 언젠가 발 디딜 곳에 사뿐 내려앉으면

노랗고 해맑간 나만의 민들레 꽃을 피울 테지.

책을 읽고 기록을 하면서 온전히 대담하게 나만의 글을 쓰고 싶어졌고

다시 그림을 그리고 싶어졌다. 단단한 알을 깨고 나온 저자를, 나를 살포시

안아 주고 싶다. 그녀의 도전이 눈부시고 용기는 아름답다.

단지 가난한 내 언어로 그녀를, 그녀의 책을, 이렇게 밖에 표현할 수 없다는 것이

아쉬울 뿐이다.

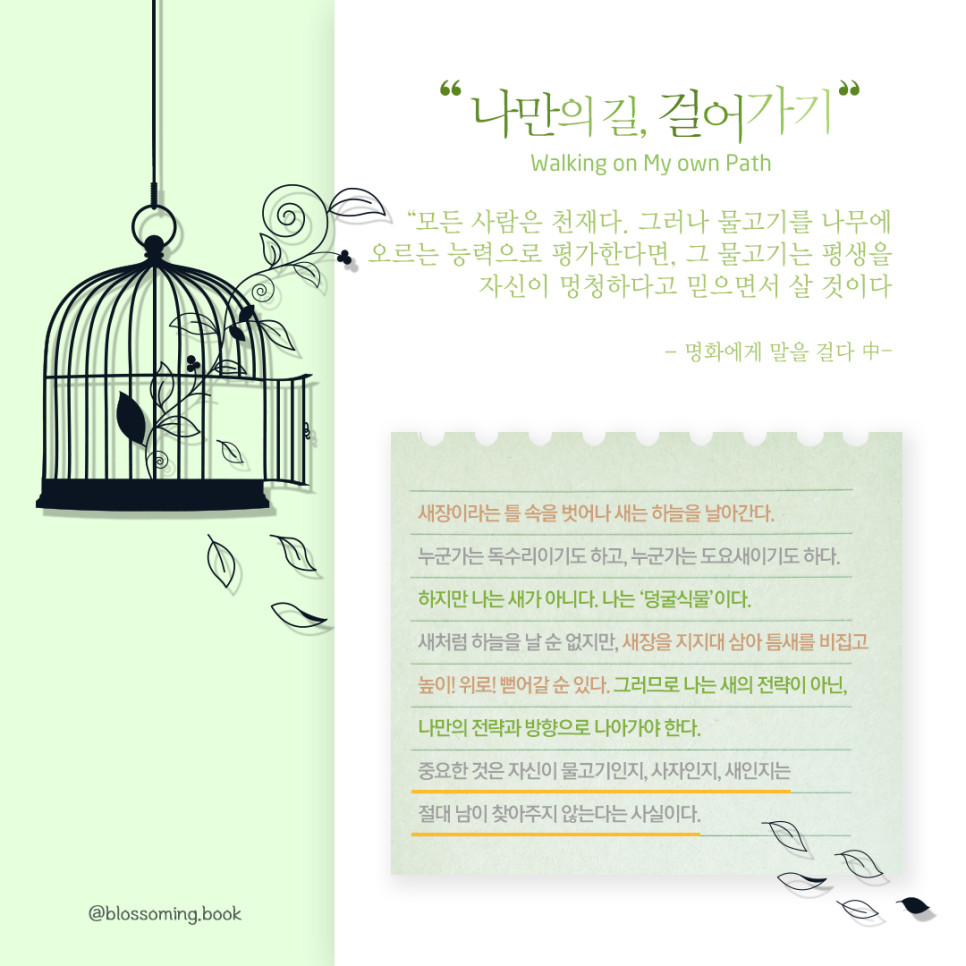

위 이미지는 김교빈 저자의 명화에세이 <명화에게 말을 걸다>를 읽은 후

인상 깊게 읽은 부분을 발췌해 한 장의 이미지로 만들어 본 것이다.

그녀가 전한 메시지를 바탕으로 나만의 생각도 넣어 보았다.

나는 나를 덩굴식물로 규정했다. ㅎㅎㅎ

세상에는 드넓은 하늘을 자유롭게 날아가는 소위

'엄친아', '금수저', '성공을 이룬 사람들'로 넘쳐난다.

그들을 보면 강력한 동기부여를 받기도 하지만 나도 사람인지라 질투도 나고,

부럽기도 하고, 자괴감도 든다.

(인터넷 등) SNS가 없던 시절에는 타인의 삶을 들여다 보기가 참 힘들었다.

그렇기 때문에 온전히 나에게 집중할 수 있었기도.

그런데 지금은 원치 않아도 타인의 잘나가는 삶을 들여다보게 된다.

그때 내가 중심을 잘 잡고 있어야 하는데.

자꾸만 흔들린다. 비교하게 된다. 그런 순간 삶은 비참해지기도 한다.

그래서 전략을 바꾸고, 생각을 바꿔 보았다.

날 수 없는 식물이 새를 부러워한다고 해서 날개가 돋진 않는다.

새에게는 새의 전략과 삶이 있고, 식물에는 식물만의 전략과 삶이 있다.

우린 모두 조금씩 특별하고, 다르다. 그걸 인정하자는 것.

거리를 걷다 보면 작은 틈새 속에 얼굴을 내미는 식물들을 본다.

틈만 나면 그들은 뿌를 뻗고, 가지를 뻗고, 때론 덩굴식물처럼 주변 것들을

지지대 삼아 뻗어 나간다. 나는 덩굴식물이 되기도 했다.

『 틈 속을 헤집고, 기어오르고, 보잘것없고 초라하지만 시간이 지나면 알게 되겠지.

건물을 온통 뒤덮고 있는 덩굴식물의 존재감을 위력을.

나는 그런 사람이 되고 싶다. 될 것이다. 그런 사람이다.』

.

.

.

출판사로부터 도서만 제공받아 주관적으로 작성한 글입니다.