-

-

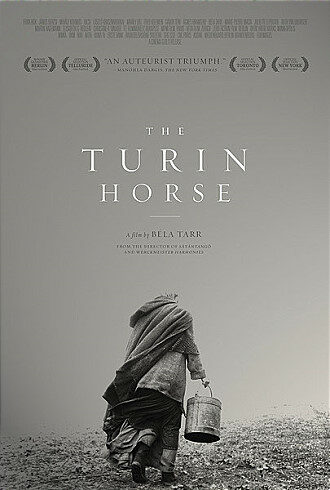

토리노의 말

벨라 타르 감독, 야노스 데르지 외 출연 / 미디어허브 / 2012년 9월

평점 :

품절

침묵하는 삶의 무게

- 벨라 타르 감독, <토리노의 말>(The Turin Horse, 2011)

영화 <스모크>(웨인 왕 감독, 1995년 작)의 원작은 폴 오스터의 단편 <오기 렌의 크리스마스 이야기>입니다. 오기 렌은 매일 같은 시간에 같은 장소에서 같은 구도로 사진을 찍어 현상 한뒤 앨범에 한장씩, 차례대로 보관해 둡니다. 조건은 항상 똑같은데 프레임 안에 들어서는 사람들의 수나 얼굴, 위치는 항상 다릅니다. 마치 담배 연기가 불가측적인 것처럼. 시간이라는 필연 속에서 전혀 동일하게 반복되지 않는 우연의 흐름들을 기록해 두는 기발한 아이디어죠. 그것도 대단하지만 뭣보다 하루도 빠짐없이 사진을 찍어온 오기 렌의 근면은 더욱 대답합니다.

지금 말하려는 벨라 타르 감독의 <토리노의 말>은 반복의 무게와 힘을 보여주는 대단한 영화입니다.

영화를 보는 일이 점점 버거워집니다. 가볍게 즐길수 있을만큼 제 생활에 여유도 없거니와 영화에게 책임감을 느끼기 시작했기 때문이죠.

그것이 순전히 제 의도는 아닙니다. '영화가 세상을 다루는 방식'(정성일)이 곧 하나의 세상임을 인정했으니까 그 때부터 단 한 편의 영화도 가볍게 대할 수가 없게 됐습니다. 영화가 약국에서 사 마시는 드링크제처럼 소비되는 건 흔한 일[常識]이고 저도 자주 그래왔고 지금도 그럴 때 있지만 이제는 어려워지고 있습니다. 이런 제 말이 영화의 소비를 비판하고 과거에 그 행위에 가담(?)했음을 뉘으치는 건 아닙니다. 소비의 반복 중에 그 밖으로 이탈할 수 있게 해준 만남이 구원의 공식이기 때문이죠.

"일주일 동안 나는 당신의 영화를 네 번이나 보았습니다. 단순히 영화만을 보려고 극장에 간 것은 아니었습니다. 내게 중요했던 것은, 적어도 몇 시간 동안은 진정한 삶을 산다는 것, 진정한 예술가 그리고 인간들과 함께 산다는 것이었습니다."

- 어느 여자 노동자가 안드레이 타르코프스키에게 보낸 편지

<토리노의 말>은 니체의 에피소드에서 시작하고, 영화 자체가 니체적입니다. 그런데 니체적인 게 뭔가요? 이 영화를 볼 때, 니체라는 상식은 관객이 걷어내야 할 막일지도 모릅니다. 라스 폰 트리에의 <안티-크라이스트>를 종교에 대한 반테제로 보는 건 충분히 가능하지만 그건 거울상으로 보는 유사착시이고 영화의 어법을 번역기로 돌려 읽는 식의 비근한 예입니다. 마틴 스콜세지의 <그리스도 최후의 유혹>은 어떤가요?

여기엔 분명 신 없는 세계의 황량함만이 있습니다. 그런 면에서 니체적입니다. 6일 동안, 살기 위한 최소한의 일과만이 반복되고 종말의 도래를 설파하는 이웃 술꾼(그런데 그는 정말 이웃일까요?)이 왔다가고 새끼 악마들같이 경박하게 무리지어 다니는 집시들이 집 앞 우물을 길러먹고 떠납니다. 우물은 마르고(왜, 갑자기, 누구 때문에), 부녀는 병든 노새를 이끌고 이주를 시도하지만 길에 막혀 이내 돌아옵니다.

이 모든 것이 과연, 니체적입니다. 아니면 앙토냉 아르토나 에밀 시오랑, 또 사무엘 베케트! 베케트의 연극이 대사와 몸짓으로 풀어내는 것을 벨라 타라의 영화는 시간의 흐름에 따른 변화: 무기력한 변화로 풀어냅니다. 하지만 지금까지 말한 페이소스만으로 니체를 말하는 건 절반 뿐입니다. 그의 사상으로 가자면 마지막 장면이 집약하는 것에 유의해야 합니다.

오래된 무성 흑백 영화와 같은 느낌으로 담은 점멸하는 가스등 씬, 정물화처럼 앉아있는 부녀와 그 앞에 놓인 감자 두 덩이.

"먹어야만 해!"

저는 언젠가 인간이 인간이기 위한 최소한의 '빛'을 말했습니다. 그런데, 다시, 정말, 인간에겐 그만큼의 빛이면 충분할까요? 아마 타르코프스키의 <노스탤지어>를 보고 나면 그 이야기를 더 이어갈 수 있을 것 같습니다.