-

-

클림트, 황금빛 유혹 ㅣ 다빈치 art 9

신성림 지음 / 다빈치 / 2002년 7월

평점 :

절판

배경과 인물이 오묘하게 어우러지고, 인물화를 보면 인물의 얼굴은 사실적으로 그려내건만,그림 전체는 전혀 사실적이지 않고 환상적으로 보이거나, 단일한 이미지 안에 융화시켜버리는 화가. 내가 클림트 그림에 대해 갖고 있던 인상이다.

에곤실레를 읽고 나서 클림트를 읽어야겠다는 생각을 했다. 에곤실레의 스승이며, 동료 화가이며, 그림으로 서로 영향을 주고 받은 이가 클림트이기 때문이다. 에곤실레를 읽고 나서 곧바로 읽기 시작했지만, 에곤실레만큼 몰입되지 않았다. 그림 말고는 자신을 이야기 하지 않는 클림트의 특성이 이 책에도 고스란히 드러나 있기 때문이다. 클림트 스스로 고백하기를

|

|

|

| |

내가 특별히 다른 사람의 흥미를 끌 만한 사람이 아니라고 확신하고 있다. 내게는 특이한 점이 아무것도 없다. 나는 매일 아침부터 밤까지 그림을 그리는 화가일 뿐이다. …… 두번째로 확실한 사실은 내가 말이든 글이든 언어에는 재능이 없다는 점으로, 특히 나 자신이나 작품에 대해 뭔가 말해야 할 때 더 그렇다. 심지어 아주 간단한 편지를 써야 할 때조차 나는 공포에 질려 마치 배멀미가 난 것처럼 부들부들 떨게 된다. 그렇기 때문에 사람들은 회화로든 글로든 내 자화상을 볼 수 없을 것이다. 그렇다고 이것이 그다지 유감스러운 일은 아니다. |

|

| |

|

|

라고 했지만, 클림트는 유감스럽지 않을런지 몰라도, 내게는 유감스러운 일이다.

작품으로 작가를 모두 이해할 수 없는 단계에 선 내게는 더욱 그렇다.

<크림트, 황금빛 유혹>에는 클림트의 말을 인용하는 대목이나, 클림트의 일상을 이야기 하거나, 그의 인생사나 가족관계나 그의 그림에 영향을 준 시대나 환경에 대한 이야기는 거의 없다. 오로지 그의 그림, 클림트가 그린 그림의 시대적인 나열과 그 속에서 읽게 되는 그의 화풍의 변화, 그가 자유롭게 표현하려 애쓰는 과정에서 벌어진 그림과 관련한 사건들이 전부이다.

너무도 독특하고 개성 강한 클림트의 그림을 이해하는데 도움이 될만한 이야기들을 듣고자 한 나의 의도는 어그러졌다. 허나 이 책을 다 읽고 나면, 이 책을 쓴 신성림 씨가

|

|

|

| |

예술작품은 그 앞에 서서 끊임없이 감동하고 질문을 던지는 사람들, 좋아하는 마음이 관심을 부르고 그 관심에 이끌려 작품의 의미를 배우고 찾아가고 만들어나가는 사람들의 것이다. 예술 작품은 애정 어린 시선으로 바라보고 질문을 던지는 사람들과 만날 때마다 새롭게 태어난다. |

|

| |

|

|

라고 책 말미에 쓴 이야기에 깊이 공감하게 된다.

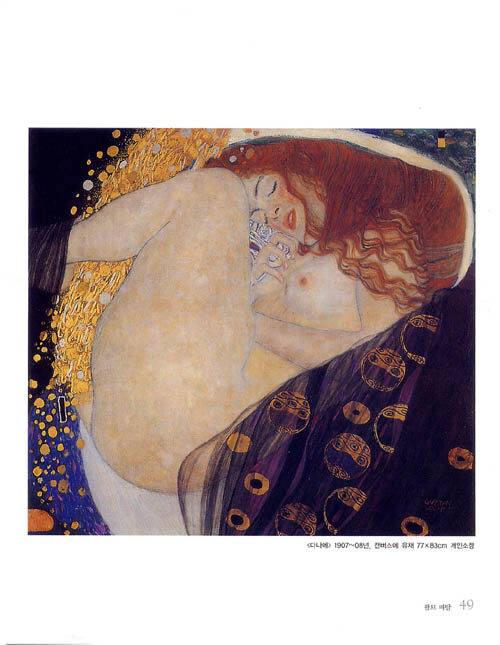

<다나에 _ 1907~1908>

|

|

|

| |

장식과 그의 적절한 사용으로 자칫 잘못하면 퇴폐적인 느낌만을 줄 장면에 성스러움이 부여된 것이다. 하지만 이 그림이 세속적인 관능의 세계에 머무르지 않을 수 있었던 이유는 남자가 그림 속에서 사라졌기 때문이다. <다나에>에는 성적 도취에 온몸을 내던진 여자만 있다. |

|

| |

|

|

클림트는 여성성에 관심을 쏟았던 화가이다. 그가 관심을 가졌던 대상은 여성이 지닌 아름다움이라고 한다. 여성인 내가 보기에도 클림트의 그림에 등장하는 여성들은 아름답다. 그러나 결코 익숙하지 않다. 게다가 남성의 시선으로 바라보고 해석된 여성들은 클림트의 환상 속에 깃든 여성처럼 느껴진다. 살아 있는 사람으로 보이지 않는다. 여성이 머무른 공간과 환경과 시간을 뚝 떼어내고 일순 감각하는 어떤 상태에만 주목하는 그림들은 어떤 측면에서 불편하게 느껴지기도 한다.

아르테미시아 젠틸레스키 _ 유디트

나는 젠틸레스키의 유디트 쪽이 훨씬 더 좋다. 아니, 클림트의 유디트를 보면 나쁜 그림이라는 생각이 들 정도이다. 어떻게 유디트를 이렇게 그릴 수가 있는가 하는 반감이 일기도 했다.

하지만 클림트의 아주 주관적인 시각으로 포착한 '클림트의 여성'일지라도 집중하고 골몰하여 작품으로 빚어내는 그의 예술가적 집요함에는 고개를 숙이게 된다. 작품의 음란성 운운하는 평단에 소송을 제기하라는 주변의 요구에 소송이 얼마나 걸리는 지를 묻고는 "그럴 시간에 그림을 그리겠다." 고 답하는 클림트, 주문 받은 초상화를 2년 넘도록 붙들고 작업하다가 주문자가 찾으러 와서 기다리는데도 미완성이라며 끝까지 붓을 놓지 않고 수정하는 클림트에게서 예술가가 가져야 할 지극한 아름다움에 대한 도전을 읽는다.

무엇보다 예술가의 자유로움을 구속하는 관례와 권위에 쉼 없이 도전을 해온 점, 뛰어난 자질을 가진 예술가를 발견하면 그의 성장과 예술적 성취를 위해 최선을 다해 지원을 했다는 점을 높이 산다. 자신의 작품을 위한 시간은 축내는 것은 그것이 자신의 명예와 관련한 일일지라도 아까와 하던 사람이, 분리파 전시회를 위해서는 포스터와 장소를 구하고 후원을 구하는 일까지 팔을 걷어부치고 나선 클림트. 진정으로 예술을 사랑한 예술가만이 지닐 수 있는 풍모가 아닐까 생각한다.

안타까운 것은 그가 머물렀던 삶이 그가 그려내고자 한 세계를 담기에는 짧았다는 것이다.

1910년대의 폭풍 속 같은 시대의 돌변을 거치면서 그의 그림 주제는 변화하고 그의 화풍도 변화했으나 그 귀결점을 세상에 남기기 전에 숨을 거두었다는 것이다. 물론 에곤 실레보다 긴 삶을 살았고, 넉넉한 삶을 살았고, 그림에만 집중할 수 있는 조건 속에서 살았지만, 신화와 종교의 세계를 막 탈출한 인간의 심리를 담은 인물화를 넘어선 작가로 남기에 그의 삶은 짧았다. 그렇게 느껴진다.

그가 말년에 집중했던 풍경은 숨가쁘게 격정의 공간을 지나 온 클림트를 대변하는 듯 보인다. 그 들판과, 마을과 평원을 넘어서 클림트는 무엇을 담으려 했을까? 생각하면 그의 높은 예술가적 기질이 그립고 아쉽다.