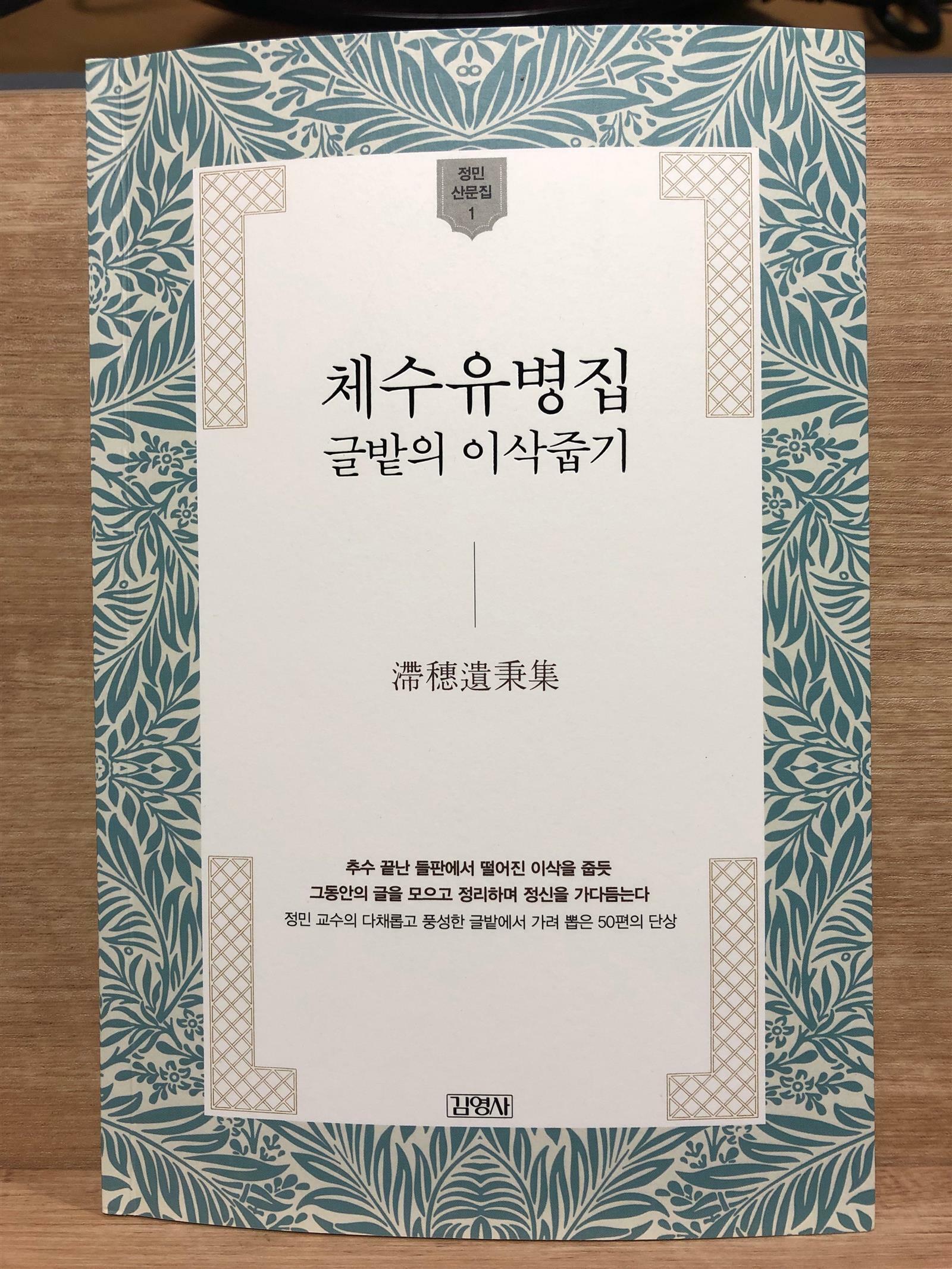

≪시경≫<대전大田>에 “저기에는 남은 볏단이 있고, 여기에는 흘린 이삭이 있다 [彼有遺秉, 此有滯穗]”는

구절이 있다. 체수(滯穗)는

낙수요, 유병(遺秉)은

논바닥에 남은 벼이삭이다. 나락줍기의 뜻이다. 책 제목 ‘체수유병집’은

이 구절에서 따왔다. 추수 끝난 들판에서 여기저기 떨어진 볏단과 흘린 이삭을 줍듯, 수십 권의 책을 펴내면서 그동안 미처 담지 못한 50편 글을 모아놓은

한 권의 산문집이다.

전체 4부로 구성한 책은 1부 ‘문화의

안목’에서는 그 동안 옛사람의 독서법을 소개해왔던 저자가 자신의 독서법을 소개하고, 2부 ‘연암과 다산’은

저자가 사랑하는 두 지성 박지원과 정약용에 대해 쓴 글을 다룬다. 3부 ‘옛 뜻 새 정’은 ‘장광설’, ‘습용관’, ‘호질’, ‘여표송인’ 등 옛 뜻에 담긴 다양한 이야기를 현대적 관점에서 풀어내고, 4부 ‘맥락을 찾아서’에서는 변화의 시대,

인문학의 쓸모와 공부의 방법에 대해 다루며, 특히 옛 것이라 불리는 ‘고전’이 시공간을 뛰어넘는 가치를 지니고 있음을 강조한다.

책만 책이 아니다. 독서는 문자를 빠져나와 세상이라는 텍스트를 읽을 때 가장 위력적이다. 삶의

행간을 읽고, 드러나지 않는 질서를 읽을 때 독서는 비로소 완성의 단계에 진입한다. 남들이 같이 보면서도 못 보는 것들이 내게 보이기 시작한다. 어제까지

아무 의미도 없던 것들이 내 삶 속으로 걸어들어와 간섭하기 시작한다. 수많은 독서는 사실 이 단계에

진입하기 위한 연습 과정일 뿐이다. 더 많이 읽고, 더 많이

생각해서, 더 툭 트인 사람이 되는 것, 이것이 내 평생

독서의 지침이요 목표다. – P. 13

글을 쓰는 까닭은 진실을 찾기

위해서다. 연암은 진실이 있을 뿐 변치 않은 진리는 어디에도 없다고 말한다. 세상이 변하면 의미도 변하고 가치도 바뀐다. 만고불변의 진리란 없다. 그런데 사람들은 도道를 추구한다는 명분 아래 진眞, 즉 참됨을 억압한다. 고古를 따른다면서 금今, 곧 지금은 외면한다. 저쪽만 쳐다보면 이쪽은 거들떠보지 않는다. 그의 문학정신은 한마디로

말하면 ‘지금 여기’의 진실을 추구하자는 것이다. – P. 77

고전은 시간의 손길을 타지 않는다. – P. 84

생각은 종류가 퍽 많다. 곰곰이 따져 하는 생각(思)이 있고, 퍼뜩 떠오른 생각(想)이 있다. 떠나지 않는 생각(念)이 있는가 하면, 짓누르는 생각(慮)도 있다. … 사람은 생각을 잘 관리할 줄 알아야 한다. 생각은 쉬 달아난다. 달아나기 쉬운 생각을 붙들어두려면 메모하는 습관을 기르지 않으면 안 된다. –

P. 105

세상은 날마다 변한다. 하지만 따져보면 막상 변한 것은 하나도 없다. 지금 우리가 생각하고

꿈꾸는 것을 옛사람들도 똑같이 궁리하고 소망했다. 우리를 둘러싼 물질 환경은 하루가 다르게 변한다. 하지만, 희로애락, 생로병사로

이어지는 삶의 본질은 조금도 달라진 것이 없다. 어찌 보면 인생은 과거 선인들이 걸어온 길을 되풀이하는

것에 지나지 않는다. 그들이 넘어진 곳에서 우리는 똑같이 넘어진다. 그들의

시행착오를 우리는 그대로 되풀이한다. 몇백 년 전에 하던 고민을 오늘도 반복한다. – P. 235

저자가 보낸 지난 시간들에 관한

살아 있는 증언이다. “한 편의 글마다 그 시절의 표정과 한때의 생각이 담겨 있다”는 저자의 말처럼, 학자로서의 연구와 경험, 철학 등 다양한 삶의 흔적들을 곳곳에서 느낄 수 있다. 기성의 전복이자

일상을 해체하는 독서에 관한 즐거움부터 큰 스승 연암과 다산 두 지성에 관한 이야기, 질문의 경로를

바꿔야 비소로 열릴 인문학적 통찰에 관한 제언까지 담겨있다.

다산은 보름에 한 번은 책상을

정리하라고 했고, 연암은 젊은 날에 쓴 메모 쪽지를 냇물에 흘려 지웠다. 하루하루 바쁘게 내달리는 것도 좋지만, 한 번씩 치우고 버리고 정돈하는

시간도 필요하다. 추수 끝난 들판에서 떨어진 이삭을 줍는 마음으로 그동안의 시간을 정리하며 정신을 새롭게

가다듬을 수 있도록 일독을 권하고 싶다.