[그들]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[그들]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

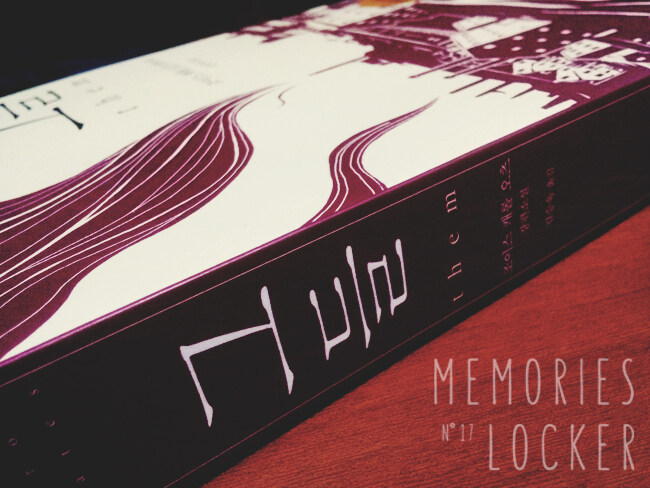

그들

조이스 캐롤 오츠 지음, 김승욱 옮김 / 은행나무 / 2015년 12월

평점 :

<그들>은 엄청나게 방대한 분량을 자랑하는 책이다. 신간평가단 16기로 받아본 책 중에 두툼한 볼륨으로 따지자면 넘버2가 될 정도로. 물론 볼륨 뿐만 아니라 그 안에 담긴 내용들 또한 방대하고 말이다. 처음 책을 마주했을 때의 느낌은 '낯섦'이었다. 작가도 낯설고 책도 두껍고. 내가 많은 작가나 책을 알지 못하기 때문에 거의 모든 책들이 '낯섦'이긴 하지만, <그들>은 한층 더해 두께에 대한 두려움도 존재했으니 말이다. 하지만 책의 페이지가 100 단위를 넘어서면서부터는 속도가 붙기 시작한다. 어느정도 소설에 대한 기본 뼈대가 서면서부터는 술술 더 잘 읽히는 책이기도 하고 말이다. 앞으로 이야기 할테지만, 어두운 이야기를 담고 있음에도 글의 템포가 빨라 지루하지 않다. (물론 굉장히 긴 장편 소설이기 때문에 읽어내는 데 시간이 필요할 뿐이다.)

알고보니 작가는 꾸준히 많은 책을 내고 있는 미국의 대표적인 작가라고 한다. 지금까지 쓴 글이 단편은 1000여편 이상, 장편은 50여편 이상. <그들>은 작가가 초창기에 썼던 작품으로, 현재까지도 작가의 대표작으로 인정받고 있고, 전미문학상까지 받았다. 겨우 32살이라는 젊은 나이에 써 낸 소설이라는 것이 믿기지 않을 정도로 이 소설에는 담고 있는 내용들도, 주인공들이 겪는 일련의 사건들도 어느 하나 순탄치 않다.

<그들>은 보고 있노라면 답답하다. 내가 과거에 관한 이야기들이 주를 이루는 소설들을 별로 좋아하지 않는 이유는 아무래도 이런 답답함 때문인 것 같다. 지금이라면 정말 말도 안되는 이야기가 너무도 당연하게 일어나면서 나를 당황시키니까. 어찌됐든, <그들>은 1930년대 디트로이트 빈민가에 살고 있는 한 가족의 이야기다. 여성의 인권이란 것을 찾아보기 힘들었을 시대에서 거의 홀로 아이들을 키우는 (남편이 자주 바뀌긴 했지만 남편은 존재했었다) 엄마 로레타, 그녀에게서 태어난 줄스와 모린 남매의 이야기가 주를 이루고 많은 이야기들이 줄기를 뻗는다. 30년간의 이야기가 진행되는만큼 많은 등장인물과 에피소드들이 여러 방면에서 드러나는데, 그것들은 낱개로 떼어내어 보더라도 매력적인 소재들이다. 에피소드 집합소라 해도 무방할 정도. 물론 막장이라 불릴 수 있을만큼 자극적인 이야기들이 가득 들어차 있지만, 그것들 또한 잘 배치되어 있고, 극적인 소재가 많아 지루할 틈이 없었다. 그래서 700페이지가 넘는 분량, 산전수전을 다 겪은 주인공들을 보고 있노라면 읽고 있는 독자 자신까지도 너덜너덜해지는 느낌이 강하게 든다. 또한 마지막 장을 다 넘겼을 때 후련함보다는 안쓰러운 마음이 드는데, 아무래도 그 긴 페이지동안 주인공들에게 동화되어서인 듯 하다.

“여자는 꿈 같아. 여자의 일생은 기다림의 꿈이지. 그러니까, 여자는 남자를 기다리면서 꿈속에서 산다는 뜻이야. 굴욕적이지만 여기서 벗어날 길은 없어. 어떤 여자도 도망치지 못해. 여자의 일생은 남자에 대한 기다림이야. 그뿐이야. 이 꿈에는 문이 하나 있는데, 여자는 그 문을 통과해야 돼. 선택의 여지가 없어. 늦든 빠르든 그 문을 열고 통과해서 어떤 남자, 한 명의 남자에게 도달해야 돼. 여기서 벗어날 수가 없어. 결혼 상대는 누구든 상관없지만, 이 길에서는 벗어날 수 없어. 이런 생각을 하고 있었어.” (507쪽)

특히나 이런 생각을 하는 모린에게서 깊은 안쓰러움을 느꼈는데, 결혼이 삶의 만족을 위한 선택이 아니라 자신을 희생하는 도구로써 사용되는 것이 그 중 하나였다. 가난함은 폭력이 아니지만, <그들> 속에 등장하는 가난함은 폭력을 동반한다. 배운 게 없고 가진 게 없다면 당연히 폭력이 일상이 되는 시대 속에서 모린이 선택해야만 하는 그 상황이라는 것에 대한 안쓰러움. (이런 상황들이 계속 이어지다보니 책의 마지막에서는 이들에게 연민을 느끼게 되는 게 아닐까 생각해보면서.)

<그들>은 서문부터 발문까지 빼놓지 않고 읽기를 권한다. 서문에서 작가가 밝혔던, '이 책은 소설처럼 구성한 역사 기록이다'라는 문장이 책을 읽는 내내 '사실'이라는 이야기라는 것 때문에 고통스럽게 했었는데, 발문에서 '하지만 모린은 내가 만들어낸 인물이며'라는 문장을 통해 이 긴 이야기는 사실이 아니라 허구라는 것이 밝혀졌고, 나는 안도했다. 비현실적인 이야기들이라 사실이 아니라 생각하면서도 혹시나 이런 일을 직접 겪은 누군가가 있지는 않을까 불안했던 것 또한 사실이기 때문이다. 작가가 워낙 고증을 잘 했기 때문이기도 하고, 그렇기 때문에 깜빡 속아넘어 갈 수도 있었고 말이다.

<그들>의 이야기가 실제인지 아닌지는 이제 중요치 않다. 다만 중요한 것은 비현실적으로 현실적이었던 그때의 디트로이트를 지금은 볼 수 없지만, 언젠가는 그러했다는 일련의 기억일 뿐.

* 알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공받아 읽고 쓴 리뷰입니다.